松井田町木馬瀬の「福寿草の里」を見た帰りに、五料の「茶屋本陣」に寄ってきた。

松井田町木馬瀬の「福寿草の里」を見た帰りに、五料の「茶屋本陣」に寄ってきた。ちょうど「雛人形展」を開いているとのことで、入館料210円は安い!

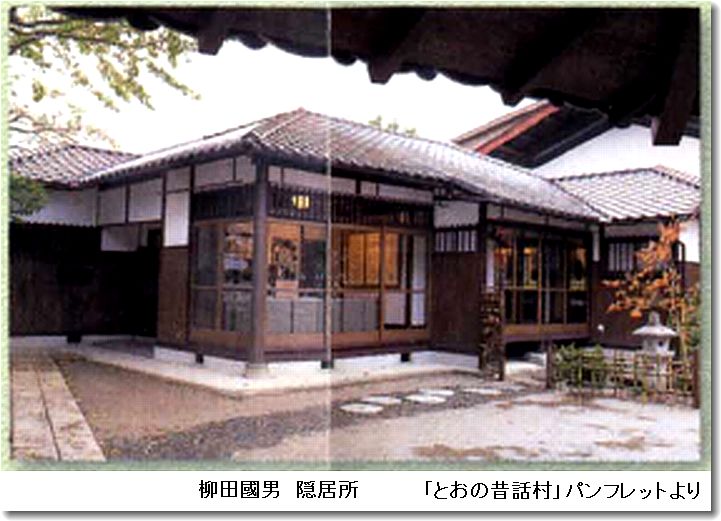

ここは、もともと名主屋敷で、江戸時代に参勤交代の大名が休息した所だそうだ。

土間から上にあがり、廊下を通って雛人形の飾ってある部屋へ向かうと、柱に竹で作った掛け物がぶら下がっていた。 →

土間から上にあがり、廊下を通って雛人形の飾ってある部屋へ向かうと、柱に竹で作った掛け物がぶら下がっていた。 →恐妻が「これ、なあに?」というので、聞きかじりの蘊蓄を鼻高々に語ってやった。

「これわぁ、『人(他人)は大きく上にして、己は小さく、心は丸く、腹は立てずに、気は長く』っていう、禅の言葉だよ。」

すると恐妻は一言、

「ふーん、よく見ておいた方がいいわよ。」

・・・確かに。

飾られている雛人形は、町の人達が寄贈してくれたもので、およそ千体が展示されているそうだ。

飾られている雛人形は、町の人達が寄贈してくれたもので、およそ千体が展示されているそうだ。展示されているのは「享保雛」だそうである。

享保時代と言えば、徳川吉宗とか大岡越前とかが活躍した時代である。

その頃、雛人形は武士階級から商人階級に広まって来て、豪商たちは競って豪華な雛人形を飾るようになってきたという。

そこで幕府は贅沢禁止のため、高さ八寸以上の雛人形は製作禁止というお触れを出したとか。

屋敷の2階は、資料館になっている。

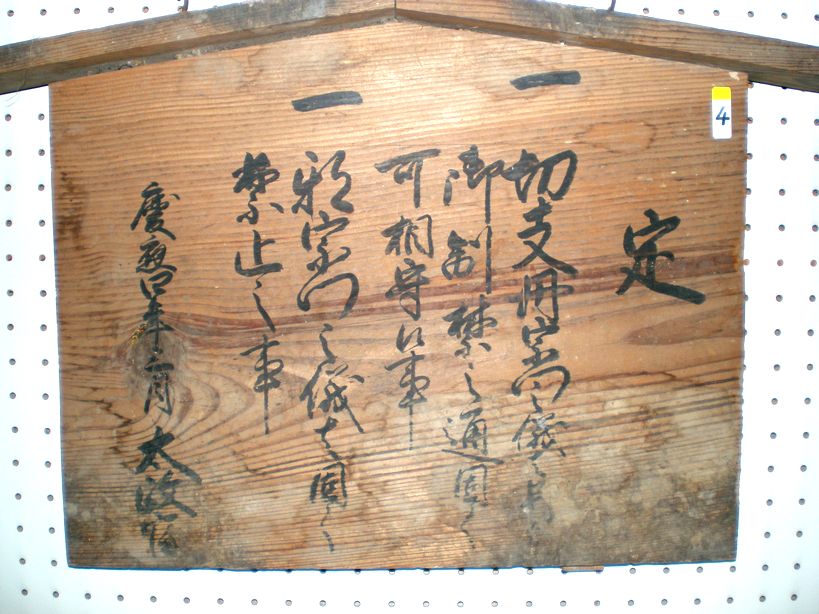

屋敷の2階は、資料館になっている。その中に、キリシタン御禁制の高札があった。

定

一、切支丹宗門の儀はこれまで御制禁の通り

固く相守る可く候事

一、邪宗門の儀は固く禁止の事

慶応四年三月 太政官

このような高札が立つということは、この辺にも隠れキリシタンが沢山居たということであろう。

「おっ!」と思ったのは、今話題になっている「政府紙幣」が展示されていたことである。

子どもの頃、小引出しに入っていたのを、何となく見た記憶がある。

きっと仕舞い込んで、ただの「紙切れ」になったものだったのだろう。

裏庭に、黄金色の綺麗な福寿草が咲いていた。

そういえば、ここのガイドさんがこんなことを言っていた。

「徳川幕府勘定奉行の小栗上野介が、埋蔵金を埋めた場所から芽を出したのが、福寿草だそうです。」

さてさて、現代の埋蔵金ははたして「福寿」となるか、「苦汁」となるか・・・。

【五料の茶屋本陣】

駅前交差点の信号機も、なかなかやってくれてます。

駅前交差点の信号機も、なかなかやってくれてます。