高崎市歴史民俗資料館主催の、三国街道史跡めぐりに参加してきました。

高崎市歴史民俗資料館主催の、三国街道史跡めぐりに参加してきました。ピーカンの、なから暑い日でしたが、集合場所の六郷長寿センター駐車場には、沢山の参加者が集まりました。

最初の史跡は、下小鳥町の「蓮花院」(れんげいん)です。

最初の史跡は、下小鳥町の「蓮花院」(れんげいん)です。近くにある六郷小学校は、明治七年(1874)から明治三十一年(1898)まで、この蓮花院を校舎として使っていました。

因みに「六郷」とは、上小鳥村、下小鳥村、上小塙村、下小塙村、筑縄村、上並榎村の六村のことで、明治二十二年(1889)に高崎が町制施行で高崎町となった時に、合併して「六郷村」となった訳です。

その六郷村の初代村長が梅山太喜哉(たきや)で、16歳にして寺子屋で教えていたという秀才だそうです。

その六郷村の初代村長が梅山太喜哉(たきや)で、16歳にして寺子屋で教えていたという秀才だそうです。そして、その父親は、高崎城の乾櫓(いぬいやぐら)の払下げを受けたという梅山太平(たへい)です。

その墓の前で、資料館の職員の方が話されたことが印象に残りました。

「梅山太平は下小鳥村の肝煎り名主で、高崎五万石騒動では、藩と農民の間に入って調停に奔走しました。

とかく処刑された総代のことばかり取り上げられますが、その陰で懸命に事態を収拾しようとした人がいたことも、忘れてはいけないと思います。」

次に行ったのは、下小鳥町の「幸宮(さちのみや)神社」です。

ここは、以前、記事で取り上げたことがあるのでご参照ください。

◆「続橋」から「幸宮神社」へ

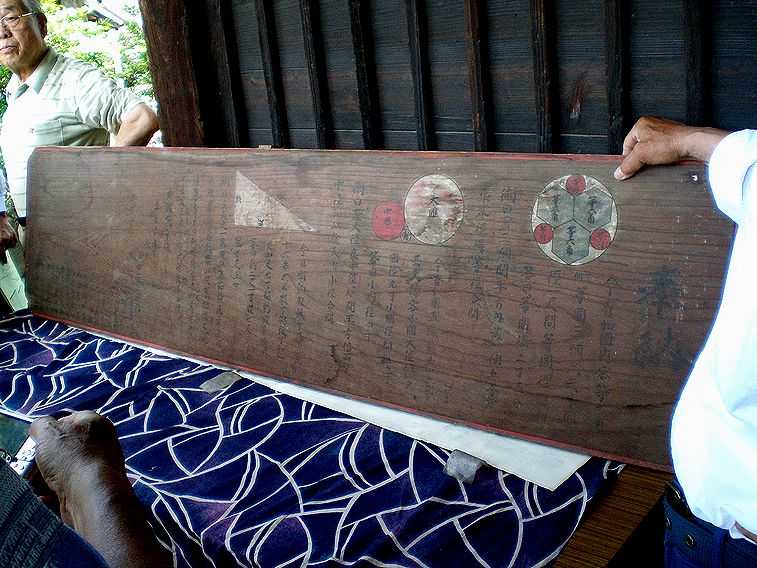

幸宮神社では、史跡めぐりに参加しなかったら見ることのできない、貴重なものを見させて頂きました。

それが、この算額です。→

劣化を防ぐために、軒から取り外して社殿の中に保管しているので、図や文字も読み取ることが出来ます。

出来ますが、私にとってはチンプンカンプンで、ただ眺めるだけでした。

頂いた資料には、「3問の内2問は、中学校で学ぶ数学を用いて解ける」と書かれているのですが・・・。

気を取り直して向った先は、「三国街道みちしるべ」、「馬頭観音群」、そして「大八木の常夜灯」です。

これも、過去記事をご参照ください。

◆三国街道みちしるべ

◆馬頭観音群

◆大八木の常夜灯

常夜灯から諏訪神社への参道を、犬に吠えられながら進みます。

←井野川に架かる諏訪橋まで来ると、対岸のこんもりした森の中に諏訪神社の赤い鳥居が見えます。

←井野川に架かる諏訪橋まで来ると、対岸のこんもりした森の中に諏訪神社の赤い鳥居が見えます。 新・旧二つの鳥居がある、面白い神社です。

新・旧二つの鳥居がある、面白い神社です。今日気が付いたのは、「諏訪大明神」と書かれた書体の面白さでした。

諏訪神社で小休止した後、また下小鳥町へ戻って「首塚」へ。

首塚については、6回に亘って記事を書いていました。

◆切干塚(首塚)

次に行った所は、筑縄町の「大師堂」です。

次に行った所は、筑縄町の「大師堂」です。今回初めて、その存在を知ったのですが、地域の人にもほとんど知られていないそうです。

堂内にある、弘法大師の一代記を表しているという21体の木造も、滅多に見られないそうですが、今回、特別に見ることができました。

史跡めぐり最後の訪問先が、筑縄町の

史跡めぐり最後の訪問先が、筑縄町の「地(ち)神社」です。

境内の一角に、「荻原友太郎翁頌徳碑」という大きな石碑が建っています。

境内の一角に、「荻原友太郎翁頌徳碑」という大きな石碑が建っています。友太郎翁は、筑縄町の農家出身で、高崎に出て金融業を営み大成した人物です。

「資性温厚、敬神崇祖の念特に厚く、当地神社の境内を整備し、周囲の石垣及玉垣を奉献し・・・、社務所兼公民館を新築寄贈する・・・」と碑文に刻まれています。

友太郎翁は、この近くに、私財を投じて防火用の池も造っています。

地域では、その徳を讃えて「友太郎池」と呼んだようです。

現在は、区画整理によって池は埋め立てられ、「陣場公園」となっていますが、その地下には今も防火用の貯水タンクが埋められています。

いろいろと、収穫の多い史跡めぐりでした。

ご案内頂いた皆さん、ありがとうございました。

次回、6月19日の金古編史跡めぐりが楽しみです。

【蓮花院】

【大八木の諏訪神社】

【筑縄町 大師堂・地神社】