このところ

信州ネタ続きでしたが、ここらでちょいと

上州ネタを。

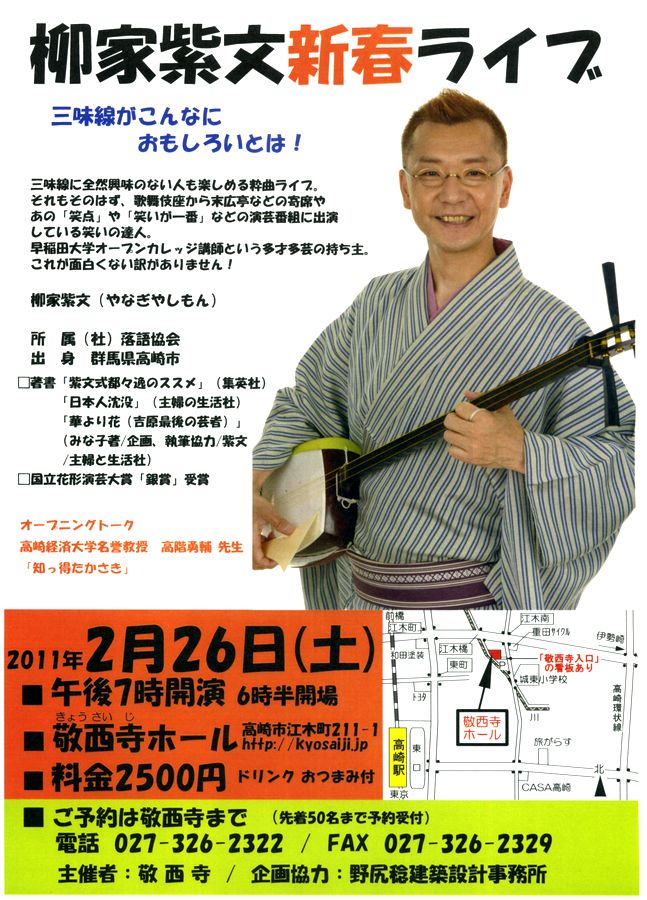

柳家紫文

柳家紫文師匠が出演するというので、

「勝手に紫文応援団」の

迷道院は、

大間々の

「ながめ余興場」へやって参りました。

何度か来たことはあるのですが、

余興場の建屋内へ入るのは今日が初めてなんです。

いつ見ても、惚れ惚れする建物です。

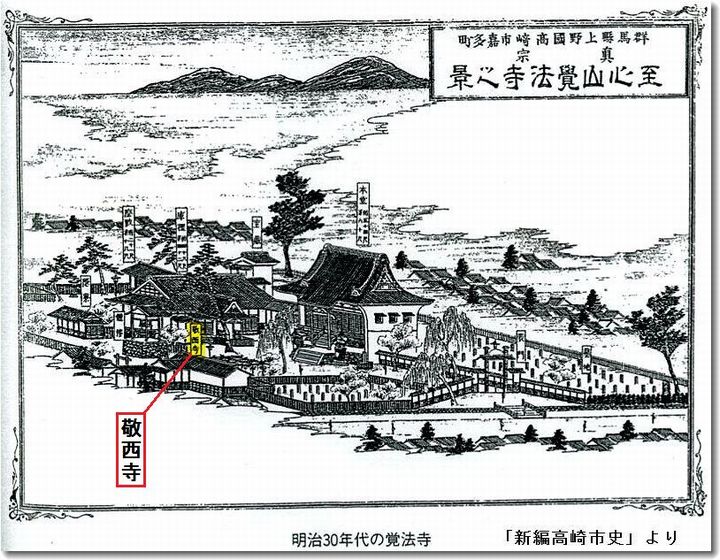

昭和十二年(1937)建造で、戦前の劇場建築として残っている

群馬県唯一の建物だそうです。

着いた時間が早すぎて、まだ準備中でした。

奥の切符売り場は開いていて、係の女性がいました。

「まだ、ちょっと早いですよね。」と話しかけると、

「えぇ、まだね。」と笑顔で答えてくれました。

感じのいい方でした。

「あ、この下に高津戸峡というのがあって、遊歩道もあってすごくいいんですよ。よろしかったら、散歩されてきてはどうですか?」

と遊歩道のパンフレットを持ってきて、丁寧に説明をしてくれました。

よその観光地で、木で鼻をくくったような受け答えをされて気分悪い思いをしたことがありましたが、こちらの女性のおもてなしは本当に素晴らしかったです。

ちょっとしたおもてなしの良し悪しで、その場所の印象が全く違ってしまいますから、大切なことですね。

上から見る

高津戸峡は素晴らしい眺めで、渓谷から吹き上げてくる風はひんやりと、涼やかに心を潤してくれます。

余興場

余興場の建物の裏手に回ると、

楽屋の出入口がありました。

ひょいっと見上げると、二階の開いた窓から

紫文師匠の姿を発見しました。

「師匠!」と声を掛けると、

「あー、どうも!」と顔を出したところを、パシャッ。

ロミオとジュリエットみたいな絵柄になっちゃいました。

下へ降りて、

高津戸峡に架かる

高津戸橋から

「ながめ余興場」を臨むと、こんな眺めになります。

手前のコンクリート壁は、昭和九年(1934)に架け替えた二代目・

高津戸橋の橋脚の跡です。

現在の

高津戸橋は三代目で、平成二十一年(2009)に開通しました。

架け替えにあたっては、地元主体の12名で構成される

「高津戸橋景観検討委員会」というのを立ち上げ、伝統や人々の思いを考慮し、

高津戸峡や

ながめ公園などの自然と景観にも調和するよう、新しい橋は

「赤色のアーチ橋」にすることを決めたのだそうです。

二代目の橋脚跡は

高津戸峡の展望台として有効活用し、そこに設置したベンチは、撤去した橋に使われていた鋼材を再利用しています。

郷土を愛しているんだなぁという気持ちが、強く伝わってきます。

これこそが、

民度・文化度の高さというものでしょう。

入場できる時間になったので、開演前に内部の写真を撮らせて頂きました。

どーです、この渋さ!

左右には、畳敷きで足をゆったり延ばせる

桟敷席があります。

舞台向かって左の桟敷席の前は、

花道になっています。

二階席もあって、上下合わせて650人の観客を収容できます。

それでも最盛期の昭和2、30年代には中に入りきれず、窓の外にぶら下がったり、木によじ登ったりして観る人がいたということです。

これも民度の高さを表しているなぁ、と思ったのが

桟敷席にある

座布団です。

住民や企業・商店の一人ひとりが、この

余興場を支えているんだということが、よく分かります。

余興場

余興場の地下(奈落)は

資料館になっていて、昔の写真やポスターなどが展示してあります。

←この上は

回り舞台で、赤い取っ手の付いた棒を手で押して、舞台を回転する仕組みになっています。

回り舞台というのは、江戸時代中期(正徳・享保年間1711~36)、世界に先駆けて日本で発明されたものだそうです。

その初期の機構である、手回しの

回り舞台が残っている

「ながめ余興場」は、実に貴重な歴史的建造物だと思います。

よくぞ残しておいてくれました。

資料館

資料館には、下町の玉三郎こと

梅沢富美男さんの母・

龍千代さんが着ていた舞台衣装も展示されています。

この衣装には、現在の

「ながめ余興場」再興の涙ぐましいドラマが秘められています。

そして、この

余興場に惚れ込んだ

柳家紫文師匠の呼びかけで、定例落語会

「大間々ながめ亭」が誕生したのです。

この話は、私の下手な文章よりも、YOMIURI ONLINEの記事でご覧ください。

◇「眺めず立ち上がる 大間々 芝居小屋復活」

さて、平成23年度の

「大間々ながめ亭」は、9月24日(土)までの土日祝日に開催されています。

名勝

「高津戸峡」と文化遺産

「ながめ余興場」、そして

「大間々ながめ亭」。

ぜひぜひ、お出かけくださいますよう、隅から隅までずずずいーーっと、

おん願い申し上げ奉りまするーーー。

【ながめ余興場】

グンブロガー昭和24歳さんの呼び掛けで、「いろりの日」に参加させてもらいました。

グンブロガー昭和24歳さんの呼び掛けで、「いろりの日」に参加させてもらいました。 ナマの紫文さん、思っていた以上に粋で素敵な芸人さんでした。

ナマの紫文さん、思っていた以上に粋で素敵な芸人さんでした。 「いろり」からの帰り道、思い出して、先日オープンした「高崎田町屋台通り 恋文横丁」へ行ってみました。

「いろり」からの帰り道、思い出して、先日オープンした「高崎田町屋台通り 恋文横丁」へ行ってみました。

突然ですが!

突然ですが!

平成元年(1989)創刊の雑誌

平成元年(1989)創刊の雑誌