「三ツ寺堤」の西側には、一里塚のように小高くなっている所があり、いくつもの庚申塔が建っています。

「三ツ寺堤」の西側には、一里塚のように小高くなっている所があり、いくつもの庚申塔が建っています。広大な圃場のおかげで、遠く榛名の山並みまで見通すことができます。

かつて旧三国街道を行き来した旅人達が、同じ風景を眺めていたかと思うと、感慨深いものがあります。

庚申塔の中に、一番大きくて面白い形をしたものがあります。

庚申塔の中に、一番大きくて面白い形をしたものがあります。面白いのは、形だけではありません。

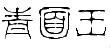

中央の三文字、いったい何と書いてあるのでしょう?

どうにも分からず、近くの「かみつけの里博物館」へ行ってみました。

あいにく館長さんがお留守で、古代専門の職員さんしかいらっしゃらず、謎は解けませんでした。

ふと思いついて、その足で前橋の県立文書館へ行ってみました。

閉館ぎりぎりに飛び込んで、写真を見てもらったのですが、やはり分からないようでした。

でも、さすが普段古文書を扱っている職員さんです。

「庚申塔」をキーワードにして、それらしい言葉を探し出してくれました。

それが、「青面王(しょうめんおう)」です。

「庚申塔」には「庚申」と刻まれているものが多い中、「青面金剛(しょうめんこんごう)」と刻まれているものも少なくありません。

「青面金剛」は、もともと疫病を流行らす恐ろしい神様ですが、民間の庚申信仰においては、「三尸の虫(さんしのむし)」を抑える神として祀られています。

これも、「禍と福は裏と表」の類ですね。

ともあれ、「青面金剛」は浅学な私でも知っていたのですが、「青面王」というのは、恥ずかしながら初めて聞きました。

ただ、それにしても不思議なのは、「青面王」という文字は、篆書体ではこのようになるはずです。 →

「面」と「王」はいいでしょうが、

「青」の字の両側の波線は余分でしょう。→

しかし、これには心当たりがありました。

実は、新保田中の道祖神で、同じようなのを見たことがあるんです。

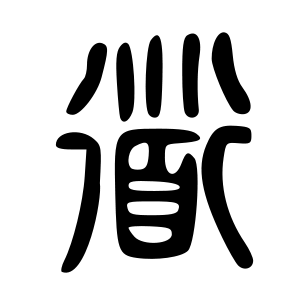

「道」の本字「衟」を、篆書体にすると、

「道」の本字「衟」を、篆書体にすると、←こうなります。

これを、新保田中の道祖神では、

これを、新保田中の道祖神では、←こんな風に刻んであるのです。

ちょっと、ブログに掲載していいのかどうか躊躇しますが、女性の象徴を模しているのだそうです。

どうですか、庚申塔の「青」の字と似ているでしょう?

「道祖神」には、このように男女の象徴を模したものが少なくありません。

以前「おちゃめ!」の記事でご紹介したのも、そうでした。

これには、諸説様々ありますが、道の分去りの「二股」から連想したとか、男女の営みが子孫繁栄・五穀豊穣につながるとか・・・。

そこで、三ツ寺の庚申塔の「青」の話に戻りますが、両側の波線は、おそらく女性のボディラインを表しています。

そして、その中にある「青」の字は、女性の象徴を模しているのだと思います。

昔の人は何事も、良い方に、良い方に考えたのですね。

きっと、厳しく辛い暮らしの中から編み出された、禍を福とする知恵だったのでしょう。

見習いたいものです。

【三ツ寺堤の庚申塔】