ご無沙汰をしておりました。

その間も、拙ブログにご訪問いただいた皆さんに、厚く御礼申し上げます。

今までのように頻繁な更新はできなくなりましたが、記事は少しづつ書いております。

忘れた頃に、こそっとUPするかも知れませんが、気付いた時にご覧頂けたら嬉しいです。

では、

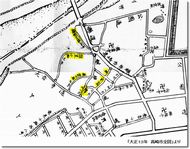

鎌倉街道の続きです。

西光寺

西光寺のすぐ西に、有名な

「佐野の舟橋歌碑」があります。

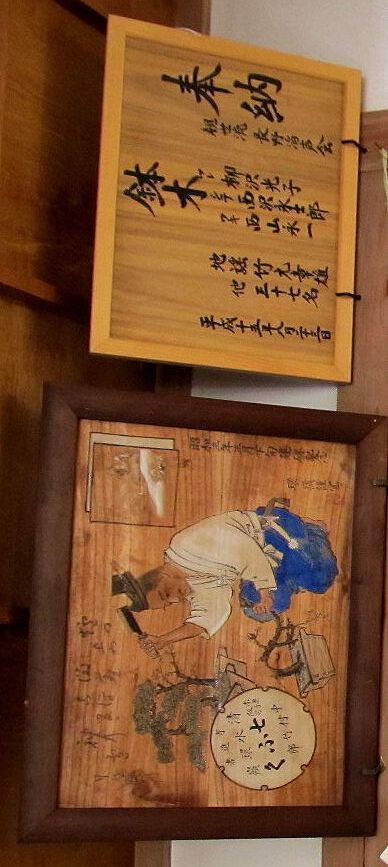

歌碑

歌碑に刻まれた文字はすっかり薄れていますが、その拓本が

「高崎の散歩道 第二集」に掲載されていました。

上部には、

「舩木(ふなき)観音」という文字と、そのお姿が刻まれています。

「舩木」というのは、舟を繋ぎ止めるための樹のことだそうです。

昔々この辺りに、舟を並べて橋にした

「舟橋」というのがありました。

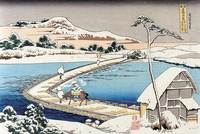

葛飾北斎の

「諸国名橋奇覧」の中に、その姿が描かれています。

はなはだ危なっかしい橋ですが、その安全を祈って祀ったのが

「舩木観音」なのでしょう。

この

「佐野の舟橋」には、こんな悲しい伝説があります。

烏川を挟んで、東の

佐野には

「朝日の長者」と呼ばれた

飯野主馬、西の

片岡には

「夕日の長者」と呼ばれた

片岡民部という者がいました。

朝日の長者には

那美(なみ)という娘、

夕日の長者には

小次郎という息子がいます。

若い男女は、いつしか親の目を忍んで夜毎に逢引きをするような仲となりますが、それを知った親は二人が会えなくしようと、橋の板を何枚か外してしまいます。

それとは知らず、いつもの通り闇夜の逢引きに来た二人は、足を踏み外して川の中へ。

翌日の川下で、しっかりと抱き合ったままの二人の死体が発見されました。

碑に刻まれている歌は、この伝説を詠った

万葉歌だそうです。

「かみつけの

佐野のふなはし とりはなち

親はさくれど わはさかるがへ」

では、いったいどちらの親が

舟橋の板を取り外したのか、ということを

グンブロでもお馴染みの温泉アドバイザー・

小暮淳さんが推理しています。

◇「高崎版ロミオとジュリエットの悲劇」

万葉集が編纂されたのは奈良時代の759年頃だそうですから、

佐野の舟橋の悲恋物語は少なくともそれ以前から語り継がれていたのでしょう。

時は下って室町時代の1300年代中頃、ご存知、

観阿弥・世阿弥がこの悲恋物語を謡曲

「舟橋」として演じています。

なんと、四大悲劇で有名な

シェイクスピアが生まれる200年も前に、既に日本では能舞台で悲恋物語が上演されていたのですから、驚きです。

「佐野の舟橋歌碑」の裏面の文字は何とか読み取れて、

「古道佐野渡 文政丁亥孟冬延養寺良翁識」とあります。

文政の丁亥(ひのと・い)の年は文政十年(1827)、孟冬(もうとう)は陰暦の十月だそうです。

新(あら)町の

延養寺の住職・

良翁という人が、この

歌碑を建立したのです。

それにしても、

新町と

上佐野とはえらく離れており、しかもすぐ近くに

西光寺があるにも拘らず、なぜ

延養寺の住職が建立したのか不思議です。

良翁師は、

歌碑を建てる前年の文政九年(1826)に隠居して、

延養寺の末寺である

新後閑村の

荘厳寺に入っています。

荘厳寺も

西光寺も宗派は同じ高野山真言宗ですから、

西光寺は

荘厳寺の兼務寺だったのかも知れません。

だとすれば、

良翁師があそこに

歌碑を建てたのも合点がいきます。

さて、やっと一記事書き終えました。

次回のUPがいつになるか分かりませんが、読んで頂けることを楽しみに、ぼちぼちと書き続けて参ります。

よろしくお付き合いのほど、お願い申し上げますm(__)m

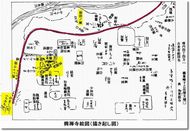

【佐野の舟橋歌碑】

明日(10月11日)、鎌倉街道武者行列があるそうです。

明日(10月11日)、鎌倉街道武者行列があるそうです。

行列の出発は、高崎市立城南小学校を午前10時です。

行列の出発は、高崎市立城南小学校を午前10時です。

校門前の踏切を渡ると、「鎌倉街道記念碑」が建っています。

校門前の踏切を渡ると、「鎌倉街道記念碑」が建っています。

ちょっとノスタルジックな建物のガラス戸に書かれていた、

ちょっとノスタルジックな建物のガラス戸に書かれていた、