前回、関東大震災の混乱下に於ける流言飛語により起きた、倉賀野の朝鮮人虐殺事件をご紹介しました。

その流言飛語の源は、震災翌日の九月二日に内務省が各県知事に発信した次のような電報だったことが分かっています。

これにより県内各市町村に「鮮人警戒」の通知がされ、虐殺の実行部隊となる「自警団」が編成されることになります。

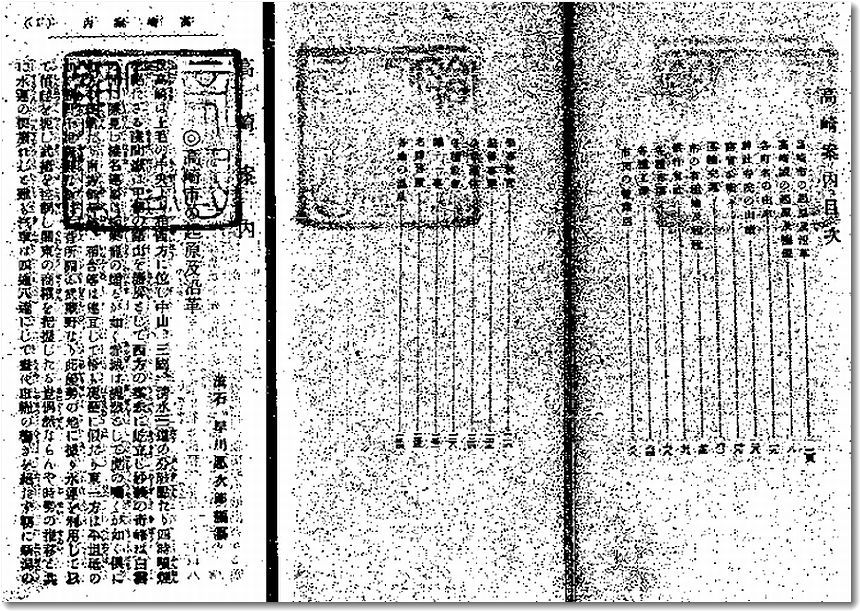

そのさ中、九月四日の上毛新聞は、「不逞鮮人侵入」の大見出しで人々の恐怖を煽ります。

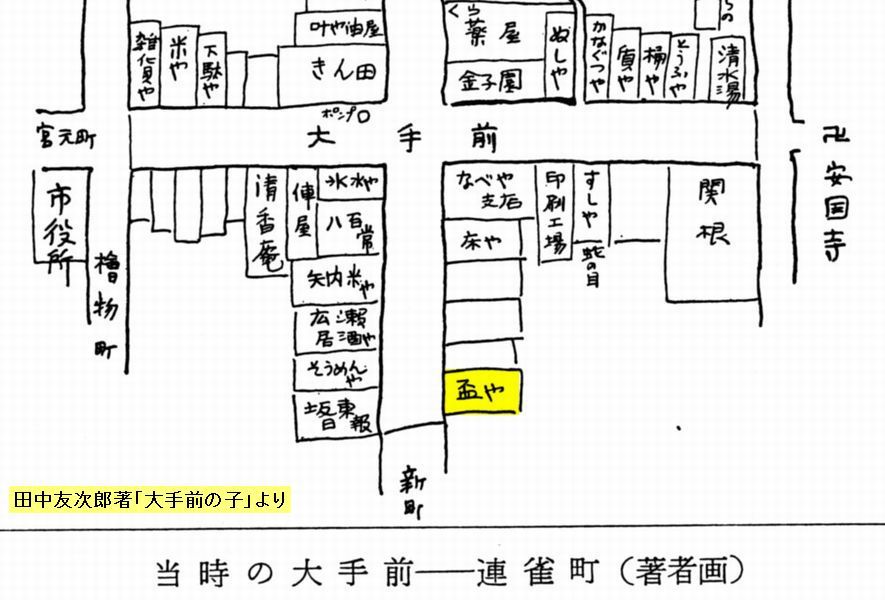

高崎では、こんなことがあったと載っています。

それは本当に爆弾だったのか。

桐生では、爆弾だと思ったら握り飯だったなどという、笑い話のような事件も起きています。

ことほど左様に人々は恐怖にかられパニックになっており、各地で朝鮮人が、あるいは朝鮮人と間違われた日本人が虐殺されるという事件が多発します。

これに驚いた県は、一転火消しに走ります。

煽った新聞は、十月も下旬になってからようやく各地の虐殺事件の顛末を報じるようになります。

当時、ラジオ放送はまだ行われていませんでした。(ラジオ放送開始は大正十四年)

情報は行政通達、新聞、口伝えで得るしかない時代の話です。

その情報伝達手段が、すべて間違えていた訳ですから、この悲惨な事件を防ぐのは難しかったのかも知れません。

それでも、朝鮮の人を匿って助けた日本人も、少なからずいたのです。

猪上輝雄氏著「藤岡での朝鮮人虐殺事件」(藤岡事件)には、このような証言が載っています。

このような歴史から、我々現代人は何を学ぶべきか。

ひとつには、嘘はさも真実のような顔をしてやってくるということ。

もうひとつは、人間は、とかく多数の言うことを正しいと思い込んでしまうということ。

ならば、大勢がそうだそうだと言ってる時は、敢えて疑ってみること、集団から離れてみることが大切なのではないでしょうか。

そして、自分の目で見て、調べてみて、考えてみることでしょう。

いや、それもまた難しいか・・・。

そういうことを考えるよい題材となる映画が製作されました。

9月29日(金)からシネマテークたかさきで上映されます。

その流言飛語の源は、震災翌日の九月二日に内務省が各県知事に発信した次のような電報だったことが分かっています。

| 「 | 東京附近ノ震災ヲ利用シ、鮮人ハ各地ニ放火シ、不逞ノ目的ヲ遂行セントシ、現ニ東京市内ニ於イテ爆弾ヲ所持シ、石油ヲ注ギテ放火スルモノアリ。 |

| 既ニ東京府下ニハ一部戒厳令ヲ施行シタルガ故ニ、各地ニ於テ充分周密ナル視察ヲ加エ、鮮人ノ行動ニ対シテハ厳密ナル取締ヲ加エラレタシ」 |

これにより県内各市町村に「鮮人警戒」の通知がされ、虐殺の実行部隊となる「自警団」が編成されることになります。

そのさ中、九月四日の上毛新聞は、「不逞鮮人侵入」の大見出しで人々の恐怖を煽ります。

高崎では、こんなことがあったと載っています。

それは本当に爆弾だったのか。

桐生では、爆弾だと思ったら握り飯だったなどという、笑い話のような事件も起きています。

ことほど左様に人々は恐怖にかられパニックになっており、各地で朝鮮人が、あるいは朝鮮人と間違われた日本人が虐殺されるという事件が多発します。

これに驚いた県は、一転火消しに走ります。

煽った新聞は、十月も下旬になってからようやく各地の虐殺事件の顛末を報じるようになります。

当時、ラジオ放送はまだ行われていませんでした。(ラジオ放送開始は大正十四年)

情報は行政通達、新聞、口伝えで得るしかない時代の話です。

その情報伝達手段が、すべて間違えていた訳ですから、この悲惨な事件を防ぐのは難しかったのかも知れません。

それでも、朝鮮の人を匿って助けた日本人も、少なからずいたのです。

猪上輝雄氏著「藤岡での朝鮮人虐殺事件」(藤岡事件)には、このような証言が載っています。

| 「わが家に朝鮮人をかくまった」 | ||

| 『名前は朴さんと言いました。 私の父は邑楽郡高島村の出身ですが、同じ郷里から来ていた藤岡警察署の警察官で、名は忘れましたが小宮という人がいたのです。 |

||

| その小宮さんが私の家に来て、朴という朝鮮人をかくまってくれと頼んできたらしいのです。 | ||

| 朴さんは警察署の近くにあった木賃宿に泊まっていて、飴売りを商売にしていたようです。 私の母がいつも朴さんと呼んでいたのをよく覚えています。』 |

||

| 『私は義父から、関東大震災の時、朝鮮人をかくまった話をよく聞かされました。 | ||

| 新町方面から逃げてきた二、三人の朝鮮人を正面の門から屋敷の中に入れ、家の中にかくまい、群衆に気付かれないよう裏門から倉賀野方面に逃がしたとのことです。』 | ||

このような歴史から、我々現代人は何を学ぶべきか。

ひとつには、嘘はさも真実のような顔をしてやってくるということ。

もうひとつは、人間は、とかく多数の言うことを正しいと思い込んでしまうということ。

ならば、大勢がそうだそうだと言ってる時は、敢えて疑ってみること、集団から離れてみることが大切なのではないでしょうか。

そして、自分の目で見て、調べてみて、考えてみることでしょう。

いや、それもまた難しいか・・・。

そういうことを考えるよい題材となる映画が製作されました。

9月29日(金)からシネマテークたかさきで上映されます。