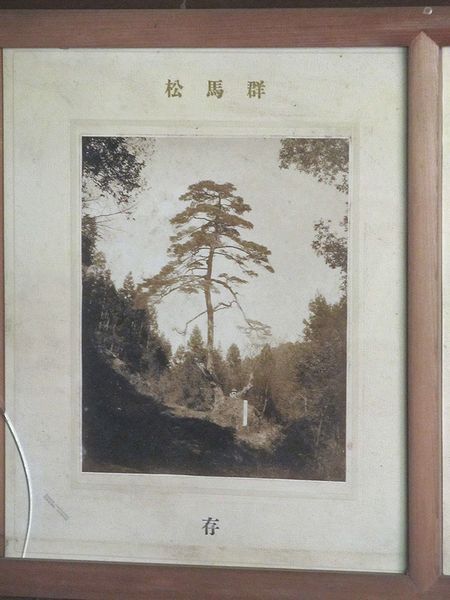

「月波神社」の拝殿に飾ってあった写真。

右書きで「群馬松」と書いてありますが、「くるまのまつ」と読むようです。

「久留馬村誌」に、その由緒が書かれています。

「群馬」をなぜ「くるま」と読むのか、「群馬県史通史編2」にこう書いてあります。

さて、ここまで予備知識を得たうえで、「群馬松」を見に行きましょう。

「月波神社」から、県道126号線(榛名山箕郷線)を約2km行った所に、「群馬の松」の入り口があります。

ところが、かつての入り口はここではなかったようです。

さらに200mほど行った先に、その名も「群馬の松入口」というバス停があるのです。

本居豊穎(もとおり・とよかい)という人の歌碑の隣に、「上墅名所 霊木 群馬の松入口」という石碑も建っています。

その歌碑の脇から「車川」に下りてったらしいのですが、今は草ぼうぼうで廃道になっているみたいです。

ということで元に戻り、長靴に履き替えてこちらも草ぼうぼうの道を下って行くと、「車川」に架かる石橋がありました。

この日は水量もそれほどありませんでしたが、多い時は「沈下橋」になるのでしょう。

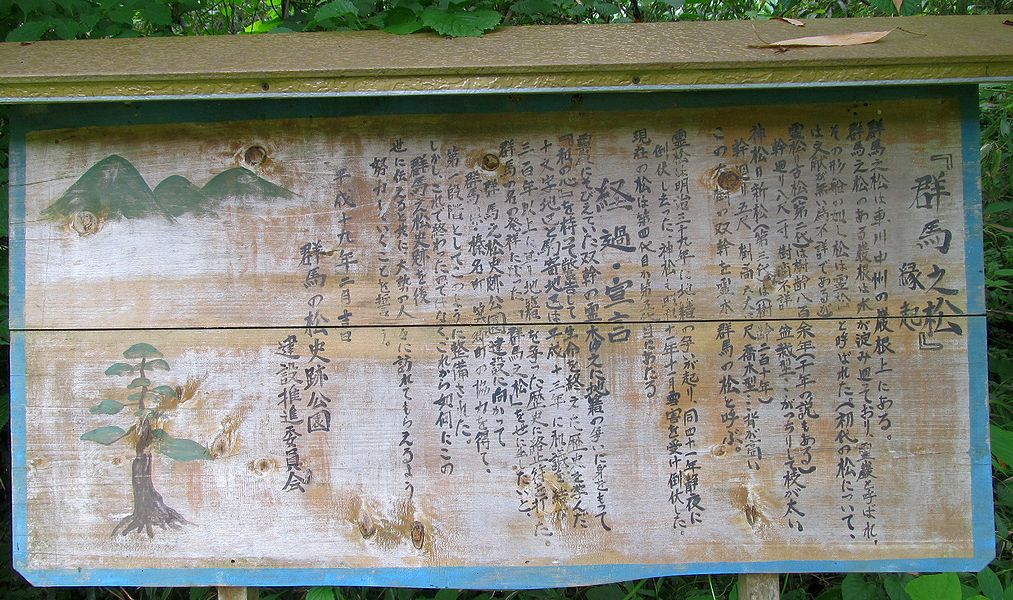

石橋を渡ると、ちょっと開けた所があって、手作り風の看板が建っています。

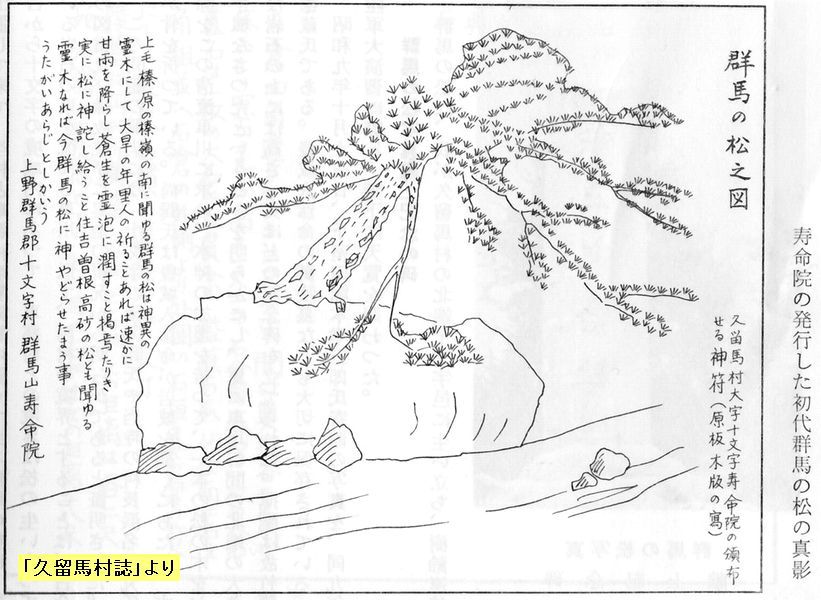

「初代の松については文献がない為不詳である」とありますが、「久留馬村誌」には初代松の絵が載っています。

看板にある「霊松=古松(二代目)、神松=新松(三代目)」については、「箕郷町誌」に詳しく書かれています。

「車川」の中州の岩の上に、二本の松の大木が聳えていたという訳です。

その絵が「群馬縣群馬郡誌」に載っていました。

手前の岸との間に注連縄が張られているのが二代目の「霊松」、後ろの背の高いのが三代目の「神松」のようです。

ところが、

と、看板に書いてあります。

さらに、

とあります。

ここでいう「地籍の争い」というのは、「群馬の松」が車川の中州にあるため、その地籍が久留馬村大字十文字なのか善地村大字善地なのかという争論で、実に元禄十六年(1703)から続いていたそうです。

また、「身をもって・・・警告」というのは、「群馬の松」には七不思議というのがあって、そのひとつ「事件あれば松に必ず警告あり」のことです。

「箕郷町誌」によると、明治五年(1872)「群馬の松」を御料地に編入するかどうかの争論が起きた時も、晴天無風の夕刻に大音響と共に松の大枝が川底に落ちたということがあったそうです。

上の絵で、「霊松」の幹に黒く塗られている部分が、その時落ちた大枝の跡なんだとか。

さて、冒頭の「群馬松」の写真ですが、これは倒伏する前の「神松」のようです。

「久留馬村誌」に、こうあります。

手作り看板には、「現在の松は四代目か五代目にあたる」とあって、はっきりしません。

それもそのはず、昭和十一年に二代目松が倒伏した後、実生により世継ぎの松を植えたが、四回にわたり切り捨てられるという事件が起きたというのです。(箕郷町誌)

両地区が和議を結び、長い長い地籍争いに終止符が打たれたのは、平成十三年(2001)とのことです。

では、現在の松に会いに行ってみましょう。

手作り看板のところからずーっと奥へ入っていくと、ベンチのある広場になります。

その先に、石祠や石碑、標柱の建つ塚がありますが、それらしい松の大樹は見当たりません。

塚に近寄って見ると、「群馬の松七代目」という標柱の後ろに、よくよく見ないと分からないくらいの、まだ植えて間もなさそうな若松が植わっています。

標柱の感じからすると、もしかすると「七代目」も枯れてしまっていて、この若松は「八代目」なのかも知れません。

大きな杉たちに囲まれて、何となく弱々しく見える若松に、「頑張れよ!」と声を掛けたくなります。

もう少し日が射しこむようにしてあげるといいんでしょうかね。

さてさて、そろそろ帰ろうと高崎に向かって3.5kmほど下ると、道路の左側にある三基の石碑が目に入りました。

その一つには、「群馬松」と刻まれています。

碑背には、こう刻まれていました。

さらに下って、「鳴沢湖」の入口、「車郷小学校」の手前にも「靈木群馬松」への道路元標が建っていて、「是より善地車郷村線を経て七粁(km)」と刻まれています。

こうやって見てくると、箕輪の人たちにとって「群馬松」はまさに象徴たるべき存在なんですね。

いつまでも護り続けていって頂きたいと思います。

長文にも関わらず最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

右書きで「群馬松」と書いてありますが、「くるまのまつ」と読むようです。

「久留馬村誌」に、その由緒が書かれています。

| 「 | 抑々(そもそも)群馬の松は豊城入彦命(とよき・いりひこの・みこと)御手植にかゝる由緒ある霊樹なり。 |

| 命は人皇十代崇神(すじん)天皇の長皇子にましまして東国統治の大任を帯びさせ給い、詔を奉じて遙かに東国に下向、上毛野十文字邑(むら)に地を相し、城を築き、居を定め給う。 | |

| 即ち東国統治の政府とも称すべきものなり。 命の御統治長からず。申すも畏し終に此の地に崩れさせ給う。御墓は実に此処に在りと承る。 |

|

| 御築城の砌(みぎり)、この地水便無きにより、北方久留馬(くるま)川より新たに水路を開き水を引き御飲料に供せらる。其の堰址今尚存す。 | |

| 工を起こすに当り、命は水神の加護を祈り、御神木として一本松を植え給う。この松こそ我が名勝霊木群馬の松なれ。(略) | |

| 明治維新上毛野一帯の地は一県として立ち、其の名を選ぶに当り、群馬の松が其の昔豊城入彦命の思召しにより生い立ちたる由緒に因みて、県名を群馬と命じたるものにして、村名久留馬も亦同じ。 | |

| 経路を辿るに県名も郡名も村名も、その全てが群馬の松より出で、群馬の松が其の発祥樹として天下に其の名を成せること亦宣(むべ)ならず。」 |

「群馬」をなぜ「くるま」と読むのか、「群馬県史通史編2」にこう書いてあります。

| 「 | 群馬県の県名は群馬郡から取られたものであり、これを「ぐんま」と呼ぶことに誰も疑いをもっていない。 |

| この「群馬郡」は、七世紀末までは「車評(くるまこおり)」と書き表されており、和銅六年(713)五月甲子に出された制によって「車」から「群馬」に改められたものとみられる。 | |

| そして、10世紀頃に作成された「和名類聚抄(わみょうるいじゅうしょう)」によると、「群馬」は「久留末(くるま)」と呼ばれていたことが分かり、同じく「三宝絵詞(さんぽうえことば)」でも「くるまの郡」と書かれている。 | |

| これはもともとの「車」によった呼び方であり、このことは「群馬」が「くるま」という音への当て字であることを示している。」 |

さて、ここまで予備知識を得たうえで、「群馬松」を見に行きましょう。

「月波神社」から、県道126号線(榛名山箕郷線)を約2km行った所に、「群馬の松」の入り口があります。

ところが、かつての入り口はここではなかったようです。

さらに200mほど行った先に、その名も「群馬の松入口」というバス停があるのです。

本居豊穎(もとおり・とよかい)という人の歌碑の隣に、「上墅名所 霊木 群馬の松入口」という石碑も建っています。

その歌碑の脇から「車川」に下りてったらしいのですが、今は草ぼうぼうで廃道になっているみたいです。

ということで元に戻り、長靴に履き替えてこちらも草ぼうぼうの道を下って行くと、「車川」に架かる石橋がありました。

この日は水量もそれほどありませんでしたが、多い時は「沈下橋」になるのでしょう。

石橋を渡ると、ちょっと開けた所があって、手作り風の看板が建っています。

「初代の松については文献がない為不詳である」とありますが、「久留馬村誌」には初代松の絵が載っています。

看板にある「霊松=古松(二代目)、神松=新松(三代目)」については、「箕郷町誌」に詳しく書かれています。

| 「 | 水廻る巌根上の霊松の側らに、享保年代(1725)、善地駒寄の霊松の信仰者である伊藤弥七によりて若松が祈願のうえ植えられ、さらに車川東対岸に水難防除の大水上神社が祀られた。 |

| 若松が献植されてから十余年を過ぎた寛保二年(1742)に、全国に亘っての大洪水があった。 | |

| 古松とその側に植付けられた若松のある巌根の西淵は水が廻って流れていたのに洪水によって流出した土砂に埋まって、水の流れを悪くした。 巌上の古松はそれにもかかはらず生育もよく盆栽型の姿を保った。 |

|

| しかも若松は流積した土砂の養分を受けて成長を早め、成長し六丈(約18m)余りの喬木型の大松となった。 | |

| 是より霊松(古松)に神松(新松)の大樹を双幹の霊木群馬の松と呼ばれるようになった。」 |

「車川」の中州の岩の上に、二本の松の大木が聳えていたという訳です。

その絵が「群馬縣群馬郡誌」に載っていました。

手前の岸との間に注連縄が張られているのが二代目の「霊松」、後ろの背の高いのが三代目の「神松」のようです。

ところが、

| 「 | 霊松は明治三十九年に地籍の争いが起こり、同四十一年の静夜に倒伏し去った。 |

| 神松も昭和十一年十一月雪害をうけ倒伏した。」 |

さらに、

| 「 | 霊巖にそびえていた双幹の霊木ゆえに、地籍の争いに身をもって『和の心』を持って警告して生命を終えた。」 |

ここでいう「地籍の争い」というのは、「群馬の松」が車川の中州にあるため、その地籍が久留馬村大字十文字なのか善地村大字善地なのかという争論で、実に元禄十六年(1703)から続いていたそうです。

また、「身をもって・・・警告」というのは、「群馬の松」には七不思議というのがあって、そのひとつ「事件あれば松に必ず警告あり」のことです。

「箕郷町誌」によると、明治五年(1872)「群馬の松」を御料地に編入するかどうかの争論が起きた時も、晴天無風の夕刻に大音響と共に松の大枝が川底に落ちたということがあったそうです。

上の絵で、「霊松」の幹に黒く塗られている部分が、その時落ちた大枝の跡なんだとか。

さて、冒頭の「群馬松」の写真ですが、これは倒伏する前の「神松」のようです。

「久留馬村誌」に、こうあります。

| 「 | 昭和九年十一月我が群馬の野、陸軍特別大演習の挙あり。 |

| 今上天皇陛下親しく大演習を御統監あらせられたり。 | |

| 県民歓喜して鳳輦(ほうれん:天皇の乗り物)を迎え奉り、御巡幸を拝す。寔(まこと)に是れ昭代の盛事、千古の偉観なり。 | |

| 久留馬村民亦皆この盛事に感激し、相謀り、我霊樹群馬の松を写し、其の真影を謹製し、之れを畏きあたりに献上したり。」 |

手作り看板には、「現在の松は四代目か五代目にあたる」とあって、はっきりしません。

それもそのはず、昭和十一年に二代目松が倒伏した後、実生により世継ぎの松を植えたが、四回にわたり切り捨てられるという事件が起きたというのです。(箕郷町誌)

両地区が和議を結び、長い長い地籍争いに終止符が打たれたのは、平成十三年(2001)とのことです。

では、現在の松に会いに行ってみましょう。

手作り看板のところからずーっと奥へ入っていくと、ベンチのある広場になります。

その先に、石祠や石碑、標柱の建つ塚がありますが、それらしい松の大樹は見当たりません。

塚に近寄って見ると、「群馬の松七代目」という標柱の後ろに、よくよく見ないと分からないくらいの、まだ植えて間もなさそうな若松が植わっています。

標柱の感じからすると、もしかすると「七代目」も枯れてしまっていて、この若松は「八代目」なのかも知れません。

大きな杉たちに囲まれて、何となく弱々しく見える若松に、「頑張れよ!」と声を掛けたくなります。

もう少し日が射しこむようにしてあげるといいんでしょうかね。

さてさて、そろそろ帰ろうと高崎に向かって3.5kmほど下ると、道路の左側にある三基の石碑が目に入りました。

その一つには、「群馬松」と刻まれています。

碑背には、こう刻まれていました。

| 「 | 霊木群馬の松のあった中州は今は崩れて松の姿を見ることはできない。 |

| 旧車郷村はこれを惜しみて、明治十五年三月宮中御歌所長本居豊穎先生の歌碑を建て、その後天覧記念碑を中州に建立し、霊松眞種は月波神社境内に芽生えて繁り、神霊宿りて平和の象徴とし、土地の人に親しみ敬われ、郷土の繁栄を永久に護り続けることであろう。」 | |

| 群馬の松保存会長故後藤平太郎 | |

| 昭和四十四年十一月十五日 | |

| 箕郷町群馬松保存会建立 | |

| 箕郷町教育委員会後援 |

さらに下って、「鳴沢湖」の入口、「車郷小学校」の手前にも「靈木群馬松」への道路元標が建っていて、「是より善地車郷村線を経て七粁(km)」と刻まれています。

こうやって見てくると、箕輪の人たちにとって「群馬松」はまさに象徴たるべき存在なんですね。

いつまでも護り続けていって頂きたいと思います。

長文にも関わらず最後までお付き合い頂き、ありがとうございました。

【群馬の松】

【「群馬松」石碑】

【「群馬松」道路元標】