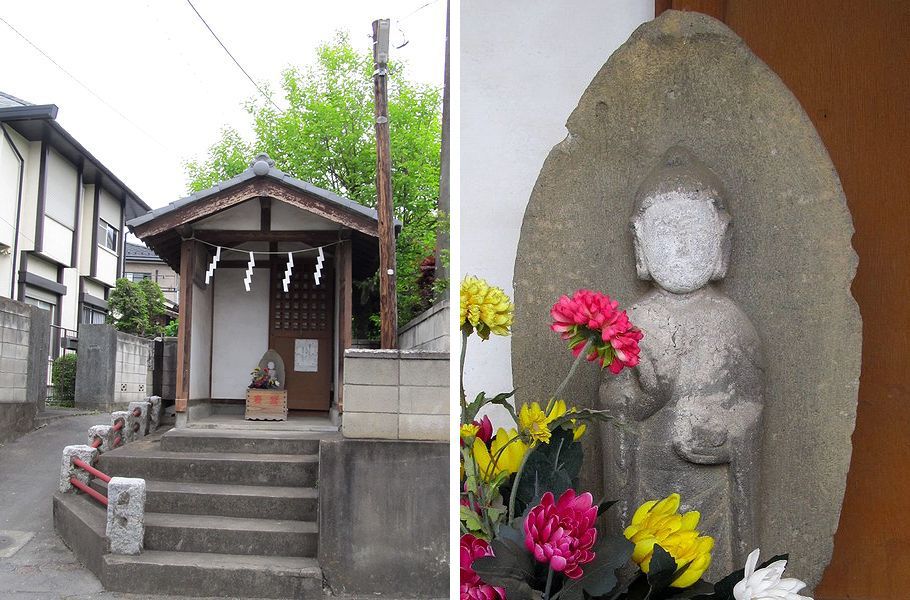

上佐野町の「太天神天満宮」(だいてんじん・てんまんぐう)です。

「太天神天満宮」とありますが、「上野国神社明細帳」では「菅原神社」となっています。

たしかに、社殿の中を覗くと「菅原神社」と書かれた額や長持があります。

「佐野村郷土誌」には、こう書かれています。

ということで、もとは「天満天神宮」と呼んでいたが、明治元年(1868)に「菅原神社」と改めたという訳ですね。

でも、ここの字名は「天神前」ですから、地域の人はずっと「天神様」と呼んでいたのでしょう。

鳥居には立派な石造りの額が掛けられています。

裏面の年が一部欠損していますが、かろうじて「宝暦・・・丑歳」と読めます。

とすれば、宝暦七年(1757)丁丑(ひのと・うし)歳で、江戸中期に奉納された鳥居ということになります。

新町(あら町)の人たちが奉納したんですね。

看板の後半に書かれている「馬頭観世音の石塔」は、これです。

以前は隣りに「秩父巡礼の道しるべ」という木柱が建っていたのですが、根元が腐ってしまったのか、史跡看板が出来て役目を終えたのか、境内の裏に放り出されていました。

昔、この天満宮前の道は「天神沢」と呼ばれ、佐野窪へ下り、烏川を渡って根小屋・山名へ通ずる重要な道だったそうで、鎌倉へ行くにも秩父へ行くにも、この道を下りて行ったのでしょう。

「太天神天満宮」まで来たら、ぜひその道を少し先まで行ってみて下さい。

道の右側に、面白いお地蔵様が祀られていますので。

文字通り、「面白い」でしょう?

「おしろい地蔵」と呼ばれているそうです。

実は、7年前に高崎の鎌倉街道を探訪したことがあって、この辺も来ています。

その時の記事に、「おしろい地蔵」のことも書いてありますので、よかったらご覧ください。

では、今日はここまでに。

「太天神天満宮」とありますが、「上野国神社明細帳」では「菅原神社」となっています。

たしかに、社殿の中を覗くと「菅原神社」と書かれた額や長持があります。

「佐野村郷土誌」には、こう書かれています。

| 「 | 菅原神社ノ地ハ・・・面積五百十坪ニシテ 本村ノ乾ニアリ 菅原道真公 先時神号ヲ天満天神宮ト称セシガ 明治元年九月菅原神社ト改メ 無格社ニ列セラル」 |

ということで、もとは「天満天神宮」と呼んでいたが、明治元年(1868)に「菅原神社」と改めたという訳ですね。

でも、ここの字名は「天神前」ですから、地域の人はずっと「天神様」と呼んでいたのでしょう。

鳥居には立派な石造りの額が掛けられています。

裏面の年が一部欠損していますが、かろうじて「宝暦・・・丑歳」と読めます。

とすれば、宝暦七年(1757)丁丑(ひのと・うし)歳で、江戸中期に奉納された鳥居ということになります。

新町(あら町)の人たちが奉納したんですね。

看板の後半に書かれている「馬頭観世音の石塔」は、これです。

以前は隣りに「秩父巡礼の道しるべ」という木柱が建っていたのですが、根元が腐ってしまったのか、史跡看板が出来て役目を終えたのか、境内の裏に放り出されていました。

昔、この天満宮前の道は「天神沢」と呼ばれ、佐野窪へ下り、烏川を渡って根小屋・山名へ通ずる重要な道だったそうで、鎌倉へ行くにも秩父へ行くにも、この道を下りて行ったのでしょう。

「太天神天満宮」まで来たら、ぜひその道を少し先まで行ってみて下さい。

道の右側に、面白いお地蔵様が祀られていますので。

文字通り、「面白い」でしょう?

「おしろい地蔵」と呼ばれているそうです。

実は、7年前に高崎の鎌倉街道を探訪したことがあって、この辺も来ています。

その時の記事に、「おしろい地蔵」のことも書いてありますので、よかったらご覧ください。

では、今日はここまでに。

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。