柴崎町南の信号を東に入り、

80mほど行くと、左手奥に大きな石碑が見えてきます。

「大澤雅休」(おおさわ・がきゅう)の頌碑です。

碑へは、もう一つ先の小道から入ります。

「雅休」は雅号だと思っていたのですが、実は本名で「まさやす」と読むのだそうです。

「雅休」は雅号だと思っていたのですが、実は本名で「まさやす」と読むのだそうです。

あまり裕福とは言えない農家だったといいますが、名前の「休」は「一休禅師」の一字をとったということですから、風雅を好む家柄だったのかも知れません。

看板にも書かれている歌誌「野菊」昭和十六年三月号に自叙伝が載っていて、十六~十八歳の頃をこう回顧しています。

雅休はもともと絵をかくのが好きだったようですが、歌や書に興味を抱いたのは倉賀野小学校勤務時代の友人たちの影響があったようです。

看板の文中「書の道・墨書での新境地(前衛書道)を拓き」とある雅休の書で、代表的なのはこれでしょうか。

「山嶽重疊」という字だそうです。

この作品について、雅休はこんなことを言っています。

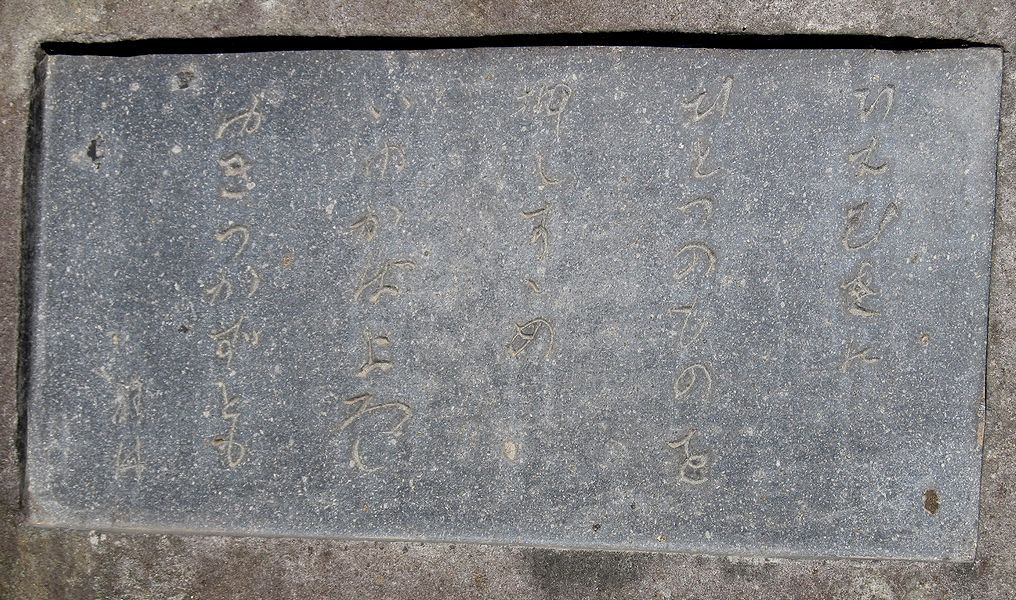

雅休の歌碑が、頌碑の左にあります。

ひたむきに

ひとつのものを 押しすすめ

いゆかばよろし ゆきつかずとも

昭和四十七年(1972)に「大澤雅休頌碑」を建立したのは、前々から雅休を敬慕し、生まれも隣村・下大類村であった建設業経営者・信沢克己氏です。

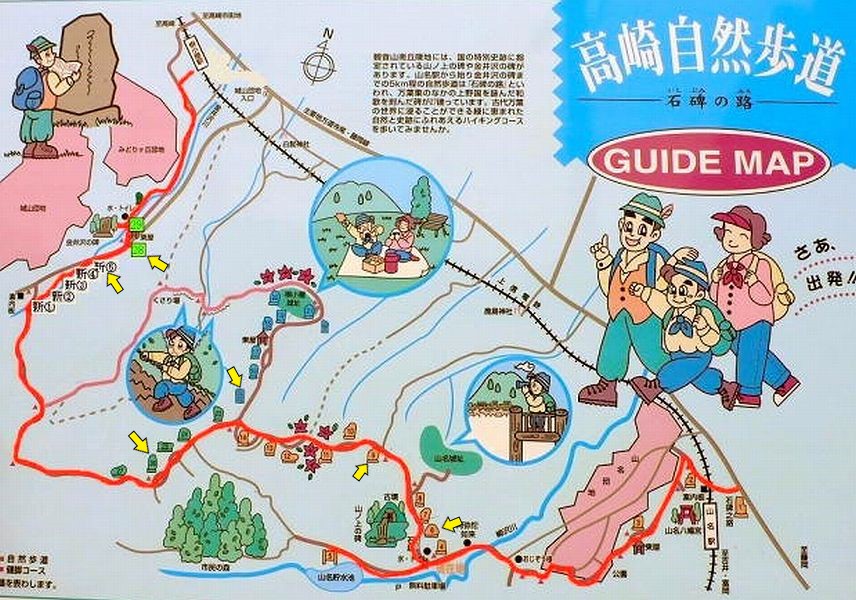

信沢克己氏は、山名丘陵に24基の万葉歌碑を建てて「石碑之路」(いしぶみのみち)を整備した人物です。

◇鎌倉街道探訪記(25)

信沢氏が「石碑之路」に建てた碑の内、6基が大澤雅休の揮毫によるものです。

散策にはよい季節になりました。

みなさんも「石碑之路」散策で、「雅休碑」探索はいかがでしょう。

80mほど行くと、左手奥に大きな石碑が見えてきます。

「大澤雅休」(おおさわ・がきゅう)の頌碑です。

碑へは、もう一つ先の小道から入ります。

「雅休」は雅号だと思っていたのですが、実は本名で「まさやす」と読むのだそうです。

「雅休」は雅号だと思っていたのですが、実は本名で「まさやす」と読むのだそうです。あまり裕福とは言えない農家だったといいますが、名前の「休」は「一休禅師」の一字をとったということですから、風雅を好む家柄だったのかも知れません。

看板にも書かれている歌誌「野菊」昭和十六年三月号に自叙伝が載っていて、十六~十八歳の頃をこう回顧しています。

| 「 | 小学校を卒業して、高山社蚕業学校の別科性として春蚕期間だけ三ヶ年、多野郡小野村中村の塚越分教場に入り、養蚕の実習をした。 |

| 蚕具洗い、桑摘み、蚕室消毒等三ヶ月間寄宿生活、奉公人と家族と男女の混合生活は幾分世の中のことを知り始める自分にとって無駄事ではなかった。 | |

| 姉の婿が小学校の教員をしてゐたので、その世話で私が代用教員になったのは、養蚕の学校を卒業した年の九月である。 | |

| 同郡の金島村の村長の家の一角を借りて自炊してゐたのであるが、この間に姉を死なしてしまった。姉は肺炎であった。 | |

| 月給は九円であったが、それでも三円くらい家に送ったものだ。」 |

(みやま文庫「泰一郎・きち・雅休」より)

雅休はもともと絵をかくのが好きだったようですが、歌や書に興味を抱いたのは倉賀野小学校勤務時代の友人たちの影響があったようです。

看板の文中「書の道・墨書での新境地(前衛書道)を拓き」とある雅休の書で、代表的なのはこれでしょうか。

「山嶽重疊」という字だそうです。

この作品について、雅休はこんなことを言っています。

| 「 | 『山嶽重疊』という言葉と取り組んで年余になる。 |

| 山を離れると一層山を恋う。ふるさとの山。その畳なわり(たたなわり:重なり合って連なること)、たゝずまい、その現象的なものに取り組んで其の中に浸れるものをという追及を長いことつづけたあげくに、それを超えた別の世界、山嶽重疊の語面と実相そのものを離れて、只管に作者のイメージとしてのそれを表はそうとした。」 |

雅休の歌碑が、頌碑の左にあります。

ひたむきに

ひとつのものを 押しすすめ

いゆかばよろし ゆきつかずとも

昭和四十七年(1972)に「大澤雅休頌碑」を建立したのは、前々から雅休を敬慕し、生まれも隣村・下大類村であった建設業経営者・信沢克己氏です。

信沢克己氏は、山名丘陵に24基の万葉歌碑を建てて「石碑之路」(いしぶみのみち)を整備した人物です。

◇鎌倉街道探訪記(25)

信沢氏が「石碑之路」に建てた碑の内、6基が大澤雅休の揮毫によるものです。

散策にはよい季節になりました。

みなさんも「石碑之路」散策で、「雅休碑」探索はいかがでしょう。

【大澤雅休頌碑】