今日はここ金井工業団地の信号から出発です。

今日はここ金井工業団地の信号から出発です。新中山道を突っ切って、例幣使街道を進みます。

それにしても、見るものがありません。

何もないと、こういう看板でも面白く感じます。

美人が勢ぞろいというんですが・・・。

入口の脇には、こんな風に書かれていて・・・。

「どっちなんでや!」

歩き始めてから500mほどで、台新田の信号です。

歩き始めてから500mほどで、台新田の信号です。右へ行けば「岩鼻代官所跡」、左へ行けば「隠れキリシタンのマリア像」がある「地福院」です。

この「地福院」には、明治期にいち早く小栗上野介研究に先鞭をつけた、早川珪村の墓があります。

この「地福院」には、明治期にいち早く小栗上野介研究に先鞭をつけた、早川珪村の墓があります。早川珪村については、過去記事「八重の桜と小栗の椿(9)」でちょこっと触れていますが、今日はもう少し詳しくご紹介しましょう。

早川珪村は、嘉永六年(1853)台新田村名主・小池又兵衛の三男として誕生し、本名は小池愿次郎(げんじろう)といいます。

小池家は、近くに流れる粕川を利用した藍染を業とし、近隣では「紺屋(こうや)大尽」と呼ばれるほどの富豪でした。

今でもこの辺では「紺屋」で通じ、立派な門が往時を偲ばせます。

今でもこの辺では「紺屋」で通じ、立派な門が往時を偲ばせます。隆盛時には千五百坪余りの敷地内に大きな長屋門と8棟の土蔵があったそうですが、終戦前日の昭和二十年(1945)八月十四日夜、岩鼻の陸軍火薬製造所を狙った空襲で、逸れた焼夷弾数発が屋敷を直撃し、数百年続いた紺屋屋敷のほとんどが焼失してしまったということです。

愿次郎には13歳年上の姉・とうがいて、愿次郎5歳の時に与六分村一番の財産家・早川家に嫁ぎます。

20年後、姉・とうは、分家の娘・早川津留(つる)の婿養子として、弟・愿次郎の縁組を持ちかけます。

こうして、明治十一年(1878)25歳の小池愿次郎は、早川愿次郎となるのです。

婿入り先の津留の家は、母の代から質屋を営んでいました。

玉村宿が繁栄していた頃は繁盛していた早川質店ですが、明治になって日光例幣使が廃止され、玉村に往時の賑わいがなくなるにつれて、質屋稼業にも翳りが出てきていました。

そこで愿次郎は明治十九年(1886)、玉村での質屋稼業に見切りをつけ高崎の宮元町に移り住みます。

高崎で、それまでに家族に内緒で資金援助していた漢学者・貫名海雲のツテで、高崎第十五連隊に肉を納める商売を始めます。

また余り肉をうまく活用して、当時としては珍しいカツレツを食べさせる洋食屋「弥生軒」を開き、けっこう繁盛させていたようです。

しかし、明治二十三年(1890)愿次郎を突然の不幸が襲います。

「弥生軒」を切り盛りしていた妻・津留を40歳で亡くし、13歳の娘・つねも他家の養女に出すことになります。

愛妻と死別し、愛娘とは生き別れ、「弥生軒」も肉屋も廃業せざるを得なくなった愿次郎の姿は、想像するだに哀れな思いがします。

再起を期す愿次郎は、仲間と三人で下横町に「早川薪炭」を開業させますが、うまくいかなかったようで間もなく廃業しています。

商売をやめた愿次郎が次に就いた職は、「上野日日新聞社」の記者でした。

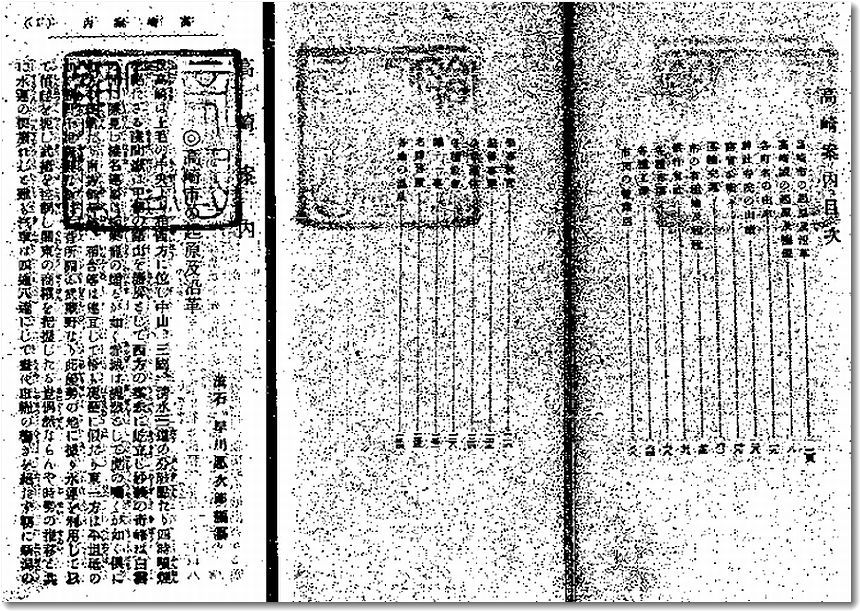

もともと学問好きで漢学も学んでいた愿次郎は、持ち前の文才を活かし、明治四十三年(1910)に上野日日新聞社発行の「高崎案内」という、歴史・観光・商工業・官公庁総合案内書とでもいうべき、160頁近い本を編著するまでになります。

そのことがきっかけとなったのか、愿次郎は郷土の歴史を深く研究するようになり、郷土雑誌「上毛及上毛人」に大正十年(1921)頃から寄稿を始めます。

当初のペンネームは、「早川硯鼠」であったり「早川流石」であったりしましたが、「小栗上野介忠順」についての寄稿辺りから「早川珪村」となり、小栗上野介シリーズ終了後は「早川圭村」としています。

記者時代に培われた特性なのか、自分の足で実際に見聞したことに基づく記述は、本多夏彦氏をして「最も信頼がおける。」と評価せしめたといいます。

早川圭村・愿次郎は、昭和四年(1929)高崎市砂賀町の自宅で七十七年の生涯を閉じます。

その墓は、高崎市内でもなく与六分村でもなく、生家・小池家の墓地がある台新田村「地福院」でした。

墓石は、圭村七回忌の昭和十年(1935)に、養子であったとされる伊藤稲太郎という人が建立しています。

いろいろと、複雑な事情があったのであろうと推察されます。

圭村逝去の翌年に発行された「上毛及上毛人」第153号には、同誌主宰の豊国覺堂が、圭村の未発表文を掲載しています。

その中に、小栗上野介が味噌樽に隠した二分金の話が出てきます。

その発覚の舞台が、なんと高崎の本町であったというのです。

次回は、そのお話しを。

(参考図書:河野正男著「早川圭村の生い立ち」)

【地福院】