久し振りの、例幣使街道です。

とは言うものの、下斉田の信号から関越自動車道の下を潜ればすぐ玉村で、迷道院高崎のテリトリーもここまでとなります。

とは言うものの、下斉田の信号から関越自動車道の下を潜ればすぐ玉村で、迷道院高崎のテリトリーもここまでとなります。

高崎と玉村の境となるのが、「滝川」です。

この「滝川」に沿って北へ向かう道は、「佐渡奉行街道」だそうです。

もともとは、中山道を本庄で分かれて、玉村~総社~渋川というルートを辿る「三国街道」の本道でしたが、元禄・正徳の頃に高崎から金古を通るルートが整備されると、旅人はみなそちらを通るようになって、こちらは脇往還というか裏街道というか、そんな感じになりました。

しかし、なぜか佐渡奉行が赴任する時にはこの道を使ったので、いつしかこちらを「佐渡奉行街道」と呼ぶようになったのだとか。

面白いのは、佐渡奉行として赴任する時は「佐渡奉行街道」を使うのに、江戸へ戻る時にはこの道を使わず、北国街道から中山道を使うのだそうです。

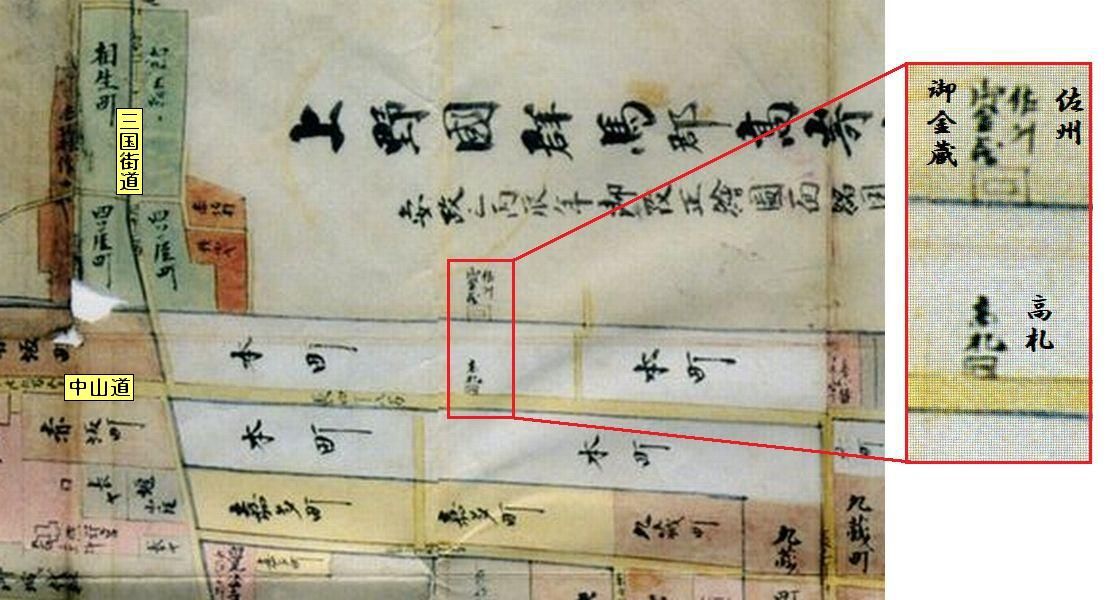

どうやら、江戸へ戻る時には佐渡の金銀輸送も兼ねたようで、途中宿泊する際には、金銀を一時保管する「御金蔵」が必要となる訳ですが、「佐渡奉行街道」にはそれがなかったからという理由のようです。

因みに、高崎の本町には、その「御金蔵」がありました。

「高札場」のあった問屋年寄・梶山家が他所へ移り、成田山光徳寺の参道が通る明治十年(1877)までここにあったのです。

「佐渡奉行街道」を通って佐渡へ渡ったのは奉行だけではなく、多くの無宿人もそうでした。

捕えられた無宿人は年一回にまとめられ、唐丸籠に入れられて佐渡金山へ送られ、過酷な労働を課せられます。

玉村宿もそうですが、無宿送りを迎えた宿では万が一逃亡でもされたら大変と、不寝番を立てて厳重な警戒がなされたようです。

「佐渡奉行街道」は、例幣使街道から80mも行くともう草ぼうぼうで進むことができません。

「佐渡奉行街道」は、例幣使街道から80mも行くともう草ぼうぼうで進むことができません。

旧状を留めている所の少ない「佐渡奉行街道」ですが、「昭和大橋」の近くの萩原町にはその面影が残っているらしいです。

そういえば、5年前に「大笠松と渡し舟」という記事で、この辺のことを書いた事があります。

さてさて、例幣使街道を高崎境まで来て、踏ん張ってます。

次回も、もうひと踏ん張りして、「滝川」のことについてお話ししたいと思います。

とは言うものの、下斉田の信号から関越自動車道の下を潜ればすぐ玉村で、迷道院高崎のテリトリーもここまでとなります。

とは言うものの、下斉田の信号から関越自動車道の下を潜ればすぐ玉村で、迷道院高崎のテリトリーもここまでとなります。

高崎と玉村の境となるのが、「滝川」です。

この「滝川」に沿って北へ向かう道は、「佐渡奉行街道」だそうです。

もともとは、中山道を本庄で分かれて、玉村~総社~渋川というルートを辿る「三国街道」の本道でしたが、元禄・正徳の頃に高崎から金古を通るルートが整備されると、旅人はみなそちらを通るようになって、こちらは脇往還というか裏街道というか、そんな感じになりました。

しかし、なぜか佐渡奉行が赴任する時にはこの道を使ったので、いつしかこちらを「佐渡奉行街道」と呼ぶようになったのだとか。

面白いのは、佐渡奉行として赴任する時は「佐渡奉行街道」を使うのに、江戸へ戻る時にはこの道を使わず、北国街道から中山道を使うのだそうです。

どうやら、江戸へ戻る時には佐渡の金銀輸送も兼ねたようで、途中宿泊する際には、金銀を一時保管する「御金蔵」が必要となる訳ですが、「佐渡奉行街道」にはそれがなかったからという理由のようです。

因みに、高崎の本町には、その「御金蔵」がありました。

「高札場」のあった問屋年寄・梶山家が他所へ移り、成田山光徳寺の参道が通る明治十年(1877)までここにあったのです。

「佐渡奉行街道」を通って佐渡へ渡ったのは奉行だけではなく、多くの無宿人もそうでした。

捕えられた無宿人は年一回にまとめられ、唐丸籠に入れられて佐渡金山へ送られ、過酷な労働を課せられます。

玉村宿もそうですが、無宿送りを迎えた宿では万が一逃亡でもされたら大変と、不寝番を立てて厳重な警戒がなされたようです。

「佐渡奉行街道」は、例幣使街道から80mも行くともう草ぼうぼうで進むことができません。

「佐渡奉行街道」は、例幣使街道から80mも行くともう草ぼうぼうで進むことができません。旧状を留めている所の少ない「佐渡奉行街道」ですが、「昭和大橋」の近くの萩原町にはその面影が残っているらしいです。

そういえば、5年前に「大笠松と渡し舟」という記事で、この辺のことを書いた事があります。

さてさて、例幣使街道を高崎境まで来て、踏ん張ってます。

次回も、もうひと踏ん張りして、「滝川」のことについてお話ししたいと思います。

【本町の御金蔵があった所】