今日は、高崎と玉村の境界を流れる「滝川」の話しです。

今日は、高崎と玉村の境界を流れる「滝川」の話しです。「滝川」は、遥か吉岡村漆原の利根川から取水されている用水です。

なにもそんな遠くから引かなくても・・・、と思うところですが。

そもそも古墳時代の玉村は広く水田が営まれていたことが発掘調査により明らかになっているそうですが、戦国時代にすっかり土地は荒れ果て、江戸時代初期には一面の荒野になっていたといいます。

その荒野を再開発して美田に変えようと考えたのが、江戸幕府関東郡代の任にあった伊奈備前守忠次でした。

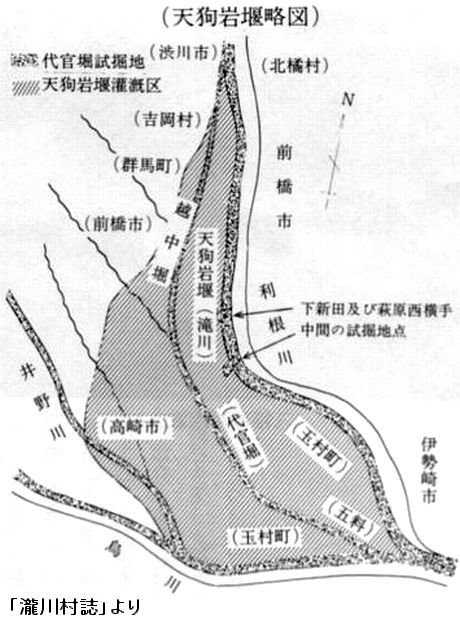

忠次は、利根川から取水して玉村に用水を引こうと、高崎の萩原で試掘しますが勾配が取れず失敗、もっと上流ならばと前橋の下新田で試掘しますが、これも失敗してしまいます。

そこで忠次は、滝村(現高崎市上滝町)の江原源左衛門重久に協力を求めることにしました。

源左衛門は、前橋総社地区の「越中堀」開鑿の経験を持っていたからです。

「越中堀」は、初代前橋総社城主となった秋元越中守長朝※が、利根川の崖上にある所領地の開田を目指して開鑿した用水で、秋元氏の官名から「越中堀」と呼ばれました。

源左衛門は秋元氏の領民ではありませんでしたが、工事に協力した者には用水の配分を優先するという話に応じたのでした。

| ※ | 秋元長朝は高崎とも大いに関係の深い殿様です。 過去記事「新井堰の人脈と水脈」をご覧ください。 |

さて、忠次は源左衛門とともに調査・検討した結果、利根川からの取水は無理で、西横手(現高崎市西横手町)まで来ている「越中堀」を延長するのが最良の方法と考えます。

しかし、「越中堀」の開鑿に関わった源左衛門は、その取水量が秋元氏領内をも潤しきれていないことを知っていました。

このまま用水を延長することはできないと考えた源左衛門は、秋元氏をこう説得したようです。

「堰を拡張することにより取水量を増加させ、ご領内の配水を十分に満たし、その上で余水を玉村一帯に導水したい。」

この説得が功を奏して秋元氏の承諾が得られ、慶長十三年(1608)から十五年(1610)に掛けて工事が行われました。

この工事により、「越中堀」の取水口は4尺(1.21m)から10間(18.18m)になり、秋元氏領内はもちろん滝村・玉村・芝根村一帯を潤すまでの水量を得られることとなったのです。

秋元氏の「越中堀」に対し、伊奈氏の延長した用水は「代官堀」とか「備前堀」とか呼ばれたそうです。

秋元氏の「越中堀」に対し、伊奈氏の延長した用水は「代官堀」とか「備前堀」とか呼ばれたそうです。また、この二つの堀の開鑿には不思議な話が伝わっています。

| 「 | 越中堀の工事の際、取水口付近に、大勢の人夫が力を合わせても取り除くことができない巨大な岩がありました。その折、一人の山伏が忽然と現 |

| れ作業を助けたら、岩が動き、水路ができたといいます。 また、代官堀の工事に際しても、難工事に直面している時、突然山伏が登場して、仕事を手伝ったという話が残っており、後に、この山伏は天狗ではないかと言われ、両用水は天狗岩用水と呼ばれるようになりました。」 |

(関東農政局HPより)

この「天狗岩用水」が、榛名の方から流れてくる「八幡川」と合流する地点から、「滝川」という名称になります。

「代官堀」開鑿に功労のあった江原源左衛門が滝村の住人であり、伊奈氏から「滝の川」と呼ぶことを許されたからだといわれています。

ところで、伊奈氏と源左衛門の間に入って大きな役割を果たした人物に、玉村与六分の土豪・和田與六郎という人がいました。

「代官堀」工事中の援助の他、完成後には伊奈氏の申付けながら、土地三町三反を源左衛門に褒美として与えているのです。

実は、この和田與六郎という人、これまでこのシリーズでご紹介してきた事柄にも深い関係があります。

ということで、次回はちょっとだけ玉村に入り込んでのお話しになります。