高崎城下の重要な水源であった「新井堰」は、新井喜左衛門という人が開鑿したので、そう呼ばれたと言われています。

高崎城下の重要な水源であった「新井堰」は、新井喜左衛門という人が開鑿したので、そう呼ばれたと言われています。この人は、貝沢の「八幡屋敷」の主・新井若狭守の惣領で、慶長(1596~1615)の頃の人だそうです。

井野川の「貝沢堰」も、この人が開いたと言われますので、水利土木技術に長けた人だったのでしょう。

喜左衛門は秋元但馬守に仕えていたといいます。

慶長の頃の秋元但馬守というと、前橋の初代総社城主だった秋元長朝(あきもとながとも)でしょう。

この人は、困難と言われた「天狗岩用水」を開いたとして有名ですが、喜左衛門の技術力によるところが大きかったのかもしれません。

秋元家は、代々、土木・水利事業に尽力しています。

秋元長朝の子・泰朝(やすとも)も、甲斐谷村藩に移封になった後に「谷村大堰」をつくり、その子・富朝(とみとも)は富士山の雪代の出水によって流出する田畑を守るため、赤松数万本を植林した「諏訪森」を造成しています。

さらに、その養子となった喬知(たかとも)も、河口湖の水を富士吉田まで抜く「新倉掘抜(あらくらほりぬき)」を開鑿しています。

また、長朝は、総社城主ではありますが、高崎と深い関係があります。

戦国時代、北条氏に属して深谷城を守っていた長朝は、小田原城落城と共に降伏し、その後は隠棲していました。

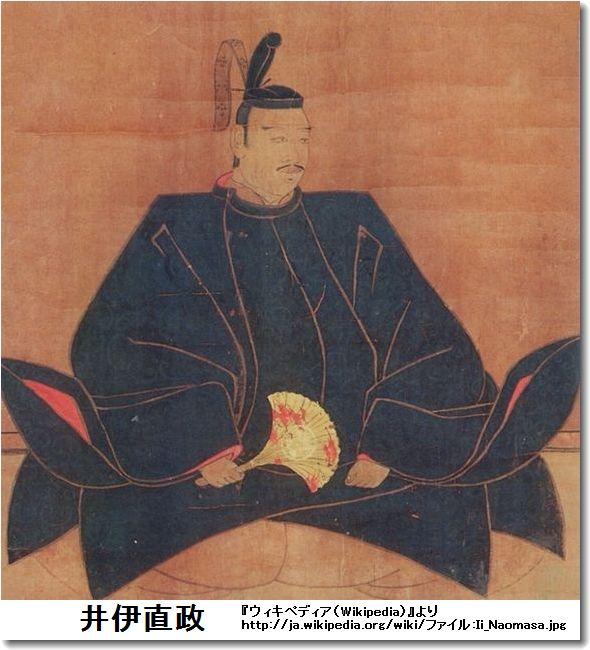

その長朝を徳川家康に推挙したのが、初代高崎城主の井伊直政でした。 →

その長朝を徳川家康に推挙したのが、初代高崎城主の井伊直政でした。 →直政は、長朝の力量を高く評価していたのでしょう。

徳川家康が豊臣秀吉の命で関東を治めることになった時、交通の要衝であった上野国の守りを任されたのが、井伊直政です。

その右腕として、信頼する長朝を総社城主として呼び寄せたのも、おそらく直政だったのではないでしょうか。

井伊直政が箕輪城から高崎城に移ったのは慶長三年(1598)、秋元長朝が総社城主になったのが慶長六年(1601)ですから、高崎城下の水路を設計・施工したのが、長朝および家臣の喜左衛門であったということは、充分想像できます。

にもかかわらず、総社城主になった長朝が「天狗岩用水」開鑿の相談に来た時、直政は「雲に梯子をかけるようなもので、無理だ。」と言ったというのですから、面白い話ですね。

高崎城下を縦横に走る水路の取水口が「新井堰」ですから、ここは大変重要な堰だった訳です。

水戸の天狗党が京都へ上る際に高崎を通過するという情報があり、万が一この「新井堰」の水門を閉められて、城下に火でも放たれたら大変と、高崎藩は「新井堰」を厳重に警備したといいます。

また、「高崎五万石騒動」の時も、農民が「新井堰」を占拠しようという企てもあったようです。

水はその大切さゆえに、たびたび争いの元にもなってきました。

でも、その割には、大切に使っていないような気もします。

地球の表面積の約80%は水に覆われているといいます。

でも、地球上にある水の97.5%は海水で、淡水はわずか2.5%です。

そしてその淡水のほとんどは、北極や南極の氷として存在しています。

人間が利用できる形で存在する淡水は、なんと0.01%以下だと言われています。

地球上の水を200リットルのお風呂一杯分とすると、大さじ2杯分程度しかないんだそうです。

片や、人間が1日に摂取する水の量は、2.5リットルだそうです。

人間の体重に占める水分量は、50~70%と言われますから、まさに命の水です。

日本は水の豊かな国のはずですが、それでも水を輸入しています。

しかも、バーチャルウォーターという形で、世界中から大量の水を輸入しているのだそうです。↓

「21世紀は水の世紀」(財団法人 日本ダム協会)

さて、この「堰」の水門を閉められたら・・・、どうしましょう?