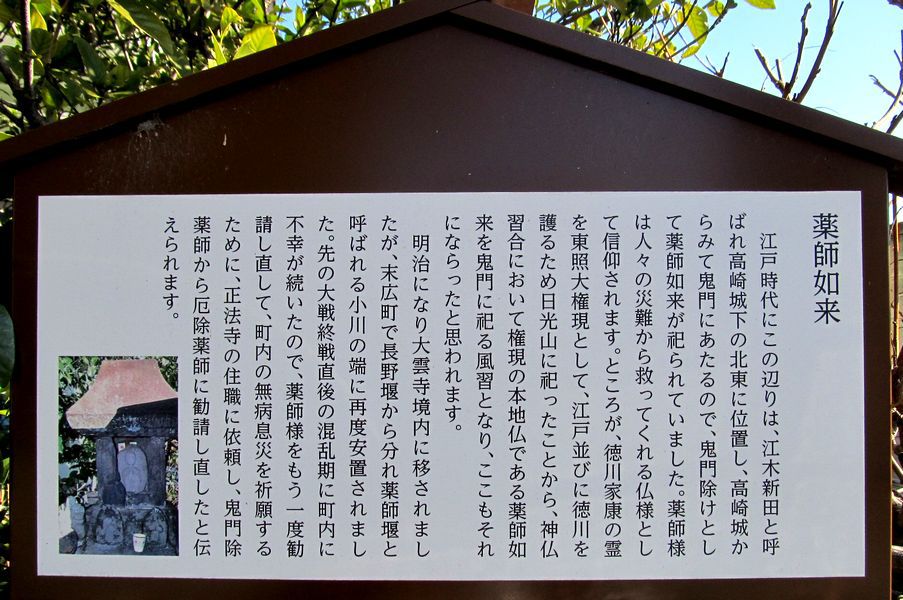

高砂町二つ目の史跡看板、「薬師如来」です。

ただこの看板の文章、話が行ったり来たりしていて、失礼ですが、ちと分かりにくい。

昭和五十二年(1977)発行「高崎の散歩道 第5集」金井恒好氏の文章を引用させて頂きましょう。

これがたぶん、この薬師のことを書いた最初の文だと思います。

というのですが・・・、殿様が祀った薬師様にしては・・・、やけに小さいなぁ・・・と。

実は、合祀したという大雲寺には、いまも立派な薬師如来塔があるんです。

石塔には、「天保三年(1832)星宿壬辰春三月吉日 当山十七世天巖以建焉」と刻まれてるらしいので、住職が建てたものでしょうが、それがこの大きさです。

大雲寺というお寺は、弘治年間(1555~1557)箕輪村に創建、慶長四年(1599)に現在地へ移転したという由緒ある寺院です。

そして、まさに高崎城の鬼門に位置します。

さらに、井伊直政が彦根に移って城下河原町に建てた寺が、名前も同じ「大雲寺」(高崎大雲寺の末寺)、そんなお寺です。

因みに、大雲寺には、少し前まで架空上の人物とされていた、軍師・山本勘助の子孫の墓もあります。

高崎城の鬼門除薬師、何で初めから大雲寺内に祀らなかったのかなぁ・・・。

ただこの看板の文章、話が行ったり来たりしていて、失礼ですが、ちと分かりにくい。

昭和五十二年(1977)発行「高崎の散歩道 第5集」金井恒好氏の文章を引用させて頂きましょう。

これがたぶん、この薬師のことを書いた最初の文だと思います。

| 「 | ”あんこや”(北川製アン所)の立看板の所で、小川が二またに分かれている。 その分去りに、古い石宮と合掌した小さな石仏が五、六体、脇に恵比寿、大黒が一対、オイラン草の花かげに鎮座していた。 石宮の記年名は寛永二乙丑年七月十日(1625)、かなり古いものである。 |

| 向い側の松下染物店に立ち寄って、おばあさんに薬師様の話を聞いてみた。 | |

| この地は高崎城の鬼門にあたるので、江戸時代に高崎の殿様が鬼門除として薬師様を祀った。 そこの前の小川は、末広町で長野堰から分かれた用水で薬師堰という。 |

|

| 明治になってから九蔵町の大雲寺に合祀されたが、終戦直後の混乱期に町内に不幸が続いたりしたので、年寄りが『あそこに薬師様があったはずだ。あの薬師様をもう一度勧請しなおして、町内の無病息災を祈願しよう』ということで、再度ここに安置することになったという。 | |

| その後、正法寺にお願いして、鬼門除薬師から厄除薬師に勧請しなおして、現在は近所の人達で大切にお守りしているということである。」 |

というのですが・・・、殿様が祀った薬師様にしては・・・、やけに小さいなぁ・・・と。

実は、合祀したという大雲寺には、いまも立派な薬師如来塔があるんです。

石塔には、「天保三年(1832)星宿壬辰春三月吉日 当山十七世天巖以建焉」と刻まれてるらしいので、住職が建てたものでしょうが、それがこの大きさです。

大雲寺というお寺は、弘治年間(1555~1557)箕輪村に創建、慶長四年(1599)に現在地へ移転したという由緒ある寺院です。

そして、まさに高崎城の鬼門に位置します。

さらに、井伊直政が彦根に移って城下河原町に建てた寺が、名前も同じ「大雲寺」(高崎大雲寺の末寺)、そんなお寺です。

因みに、大雲寺には、少し前まで架空上の人物とされていた、軍師・山本勘助の子孫の墓もあります。

高崎城の鬼門除薬師、何で初めから大雲寺内に祀らなかったのかなぁ・・・。

【高砂町の薬師如来】