「定家神社」の鳥居を背に、新幹線の高架を潜って100mほど東へ進むと、「下佐野第一公民館」の分去れに出ます。

「定家神社」の鳥居を背に、新幹線の高架を潜って100mほど東へ進むと、「下佐野第一公民館」の分去れに出ます。

ここに、「放光神社」があります。

社殿は屋根や土台が痛んできたということで、平成22年(2010)に建て替えられたので真新しくなっていますが、由緒はなから古いのです。

昭和二年(1927)発行の「高崎市史」には、このように書かれています。

| 「 | 明治維新に際し再興すといふ。上野国神名帳※群馬郡西(東?)部載する所の正四位上放光明神すなはちこれなり。 |

| 此処に放光庵と称する仏堂あり。文禄中(1592-96)の建立なりしが、明治九年(1876)に至りこれを廃止、その跡を以て放光神社の神地に併す。 | |

| 堂は放光山天平寺と称する伽藍の跡なりと。」 |

| ※ | 平安時代後期に書かれたと思われる、神社のランキング本。 |

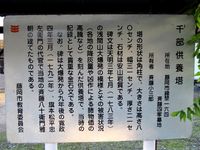

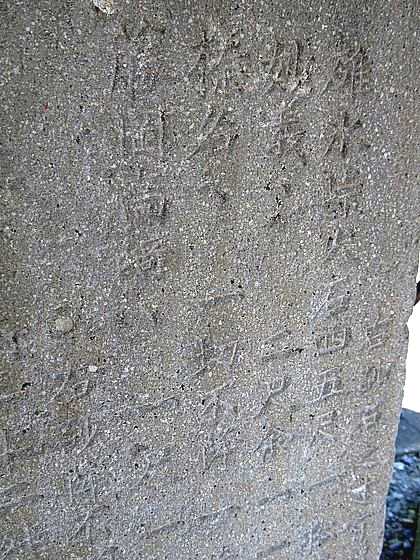

鳥居の横には、「史蹟 放光寺 放光明神跡」と刻まれた、大きな石碑が建っており、裏面には、こう刻まれています。

| 「 | 抑〃(そもそも)吾カ(が)佐野ノ郷ハ 奈良時代既ニ闢(ひら)ク |

| 大化改新前屯倉(みやけ)ヲ設置セラレ 佐野三家ノ首 建守尊(たけもりのみこと)ノ子孫此地ニ住セリ 天平年間(729-49)放光寺ヲ建立シ氏寺トナス 又放光明神ヲ祀リ氏神トナス | |

| 彼ノ山上古碑建立者長利僧ハ即チ該寺ノ僧ナリ 尓後悠久千二百年 可惜(おしむべし)史蹟トシテ現存スルモノ唯一祀ノミ | |

| 時偶々(たまたま)昭和十四年十月一日 佐野村ノ高崎市ト合併スルヤ 道路ノ拡張ニ依リ地域狭小トナル為ニ 史蹟ノ湮滅(いんめつ)セン事ヲ恐レ記念碑ヲ建立シ両阯ヲ永久ニ保存セントス | |

| 昭和十八年三月二十八日 世話人 赤石治市郎 堀口甚四郎」 |

「山ノ上碑」の碑文に「佐野」という文字があり、山名とも距離的に近いことから、長利という僧がいた「放光寺」はここ佐野にあったと、長いあいだ信じられていました。

「山ノ上碑」の碑文に「佐野」という文字があり、山名とも距離的に近いことから、長利という僧がいた「放光寺」はここ佐野にあったと、長いあいだ信じられていました。しかし、昭和四十九年(1974)前橋市総社町の山王廃寺発掘調査で、「放光寺」とヘラ書きされた瓦が発見され、今は山王廃寺が「放光寺」であったという説の方が有力になっているようです。

高崎人としては実に残念な傾向ですが、「まだ決まった訳じゃねんだんべ?」と強がってみたいところです。

「三家(屯倉)」(みやけ)は、六世紀から七世紀前半にかけて、各地の軍事・経済的要地に置かれたヤマト政権の直轄地のことだそうです。

「三家(屯倉)」(みやけ)は、六世紀から七世紀前半にかけて、各地の軍事・経済的要地に置かれたヤマト政権の直轄地のことだそうです。佐野では、健守命という豪族がその管理をしていたということですから、その子孫は代々財産のある長者であったに違いありません。

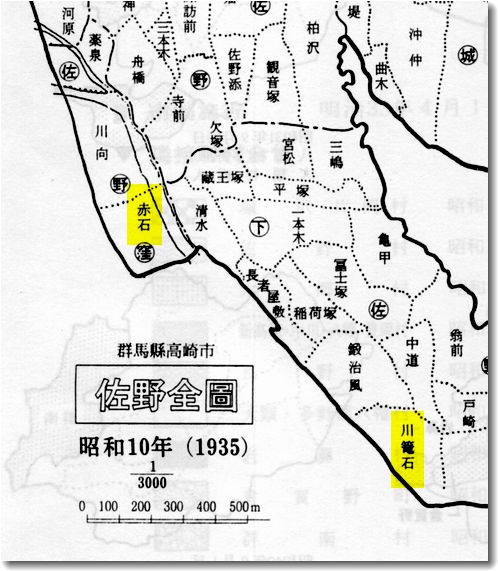

それを物語るかのように、佐野には「長者屋敷」という字(あざ)がありました。

実は、そこが「佐野の船橋伝説」に出てくる「朝日の長者」※の屋敷があった所だという話があります。

| ※ | 昭和二年(1927)発行の「高崎市史」では「夕日の長者邸趾」となっているが、方角的に烏川の東にあたるので「朝日の長者」の誤りと思われる。 |

ここもまた佐野ならではの、伝説と謎に満ちた地でありました。

いやー、佐野ってほんとに面白いところですね。

【放光神社】

完成した橋の欄干には、綺麗な御影石にエッチングのデザイン画が埋め込まれています。→

完成した橋の欄干には、綺麗な御影石にエッチングのデザイン画が埋め込まれています。→