「山名水泳場」だったところを、探しに行ってみました。

西山名駅を東南に向かって真っすぐ280mほど行くと、主道は大きく左にカーブします。

西山名駅を東南に向かって真っすぐ280mほど行くと、主道は大きく左にカーブします。

カーブから30m行った左に、民家の庭先へ入ってしまいそうな小道がありますが、「その先に水泳場があったんだって、おばあちゃんから聞いたよ。」と、教えて頂きました。

川のほとりにヘルメットをかぶった若い女性がいたので、「すみませーん。」と猫撫で声を掛けたのですが、振り向いてもくれません。

川のほとりにヘルメットをかぶった若い女性がいたので、「すみませーん。」と猫撫で声を掛けたのですが、振り向いてもくれません。

どこが水泳場だったのか、痕跡は全く見当たりません。

ちょうど庭いじりをしていたご婦人がいたので、声を掛けて聞いてみました。

「あー、ちょうど家の前だったんだそうですよ。

「あー、ちょうど家の前だったんだそうですよ。

えらい賑わってね、田中絹代とか映画俳優も来て・・・。

ウチも、店、出してたらしいですよ。

私は後から(嫁いで)来たんで知らないんですけどね。」

と、仰っていました。

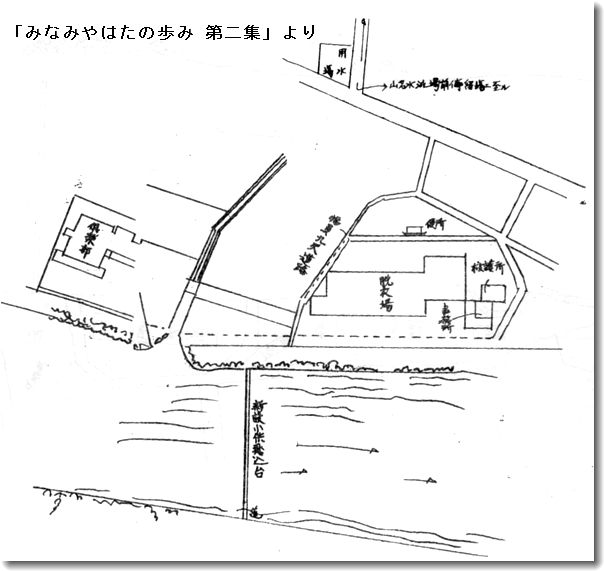

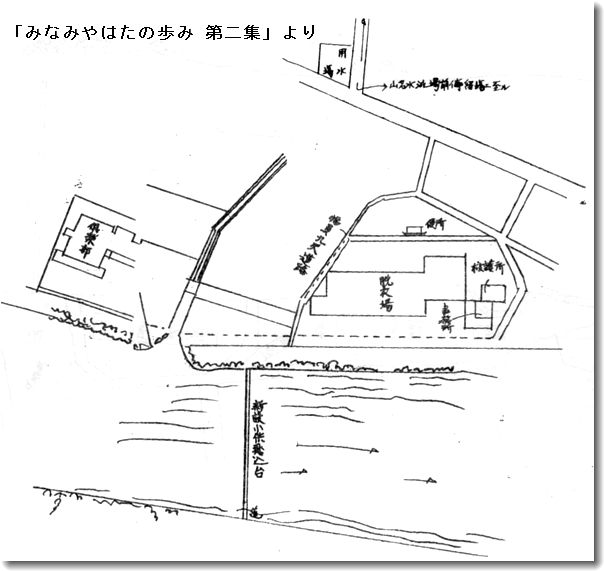

南八幡郷土史会編「みなみやはたの歩み 第二集」に、上信電鉄が群馬県知事に提出した、河川占用許可願の付図が掲載されています。→

南八幡郷土史会編「みなみやはたの歩み 第二集」に、上信電鉄が群馬県知事に提出した、河川占用許可願の付図が掲載されています。→

脱衣場や救護所、倶楽部ハウスまで備えた、本格的な水泳場だったんですね。

救護所の東側一帯には、茶店や売店、露店が並び、高島屋ストアの出店まで出たそうです。

「山名水泳場」は川底が砂利なので水が濁らず、よく澄んでいたそうです。

大部分は泳ぐのにちょうどよい深さですが、二丈(6.6m)位の深いところもあって飛び込み台が3つあり、断崖には梯子も設けられていてそこからも飛び込めるようになっていました。

水泳場の幅は半町(50m)、長さは二町余り(200m)で、一度に400人くらいは利用できるという規模でした。

サービスも実に徹底しています。

シーズンには、臨時電車を5本から8本増発し、運賃も特別割引料金にしています。

水泳場にある5隻の舟は自由に乗ることができ、河原には土俵が二つあって相撲もとれるようになっていたとか。

休憩所では麦湯も飲めて、電車の発車20分前になると予報の鐘まで鳴らすというきめ細やかさです。

日曜日ごとに、いろいろなイベントが行われ、田中絹代など銀幕の人気スター10人を呼んだ時は、憧れのスターの水着姿が見られるということで、1万人もの来場客が押し掛けたといいます。

日曜日ごとに、いろいろなイベントが行われ、田中絹代など銀幕の人気スター10人を呼んだ時は、憧れのスターの水着姿が見られるということで、1万人もの来場客が押し掛けたといいます。

↑

肩を組んでポーズをとっているのが、田中絹代と鈴木傳明です。(だそうです。)

水泳場開設の2年後(昭和六年:1931)には、川上に約3000坪の児童遊園地を整備し、ウォーターレーススライド、ウェーブスライド、回転いす、迷路、鉄棒などの遊具を配し、釣り堀やキャンプ場まで設けています。

後に上信電鉄は、観音山で開催された「新日本高崎こども博覧会」後の児童遊園地を、フェアリーランド、カッパピアとして引継ぐことになりますが、その下地となるノウハウは既に「山名水泳場」で培われていたのかも知れません。

上信電鉄の観光振興による旅客数増加策は、「山名水泳場」の成功を皮切りに、次々と斬新なアイデアを生み出してゆきます。

車内の座席をそっくり取り払って畳を敷き、天井に青竹を組んで提灯やヘチマを提げた「お座敷列車」を走らせたのは、昭和五年(1930)です。

車内の座席をそっくり取り払って畳を敷き、天井に青竹を組んで提灯やヘチマを提げた「お座敷列車」を走らせたのは、昭和五年(1930)です。

国鉄が「お座敷列車」を走らせる30年も前のことです。

「お座敷列車」は、夏の間だけ、最終列車の後に走らせた特別列車で、「山名水泳場」の特設舞台の夜間演技を鑑賞してもらったり、鏑川の鉄橋上に停車させて、川風と渓谷美を楽しみながら一杯やってもらうという、粋な趣向で好評を博しました。

様々なアイデアで活況を呈していた「山名水泳場」でしたが、昭和十二年(1937)日中戦争下の自粛ムードを受けて、やむなく閉鎖せざるを得なくなりました。

翌年、水泳場は中国大陸で傷ついた傷病兵を慰める施設となり、「水泳場前停留場」は、近くに出来た「陸軍試射場」(現・自衛隊吉井弾薬支処)への砲弾を運ぶ貨物駅となり、駅名も「入野(いりの)駅」と変わります。

余談ですが、「陸軍試射場」では岩鼻火薬製造所でつくられた砲弾の、性能試験をしていたそうです。

また、その試験には、日露戦争の戦利品として二百三高地から持ち帰った大砲が使われていたといいます。

そこでハタと思い出したのは、山名八幡宮に奉納されていた砲弾のことです。

そうかー、そんな関係があったのですね。

話を「入野駅」に戻しましょう。

高崎市にありながら隣の吉井町に属する「入野」という地名を駅名に用いるのは如何なものかということで、昭和六十一年(1986)「西山名駅」と改称されて今日に至ります。

平成二十一年(2009)に吉井町は高崎市になりましたが、再び「入野駅」に戻そうという話は聞こえてきません。

西山名駅を東南に向かって真っすぐ280mほど行くと、主道は大きく左にカーブします。

西山名駅を東南に向かって真っすぐ280mほど行くと、主道は大きく左にカーブします。カーブから30m行った左に、民家の庭先へ入ってしまいそうな小道がありますが、「その先に水泳場があったんだって、おばあちゃんから聞いたよ。」と、教えて頂きました。

川のほとりにヘルメットをかぶった若い女性がいたので、「すみませーん。」と猫撫で声を掛けたのですが、振り向いてもくれません。

川のほとりにヘルメットをかぶった若い女性がいたので、「すみませーん。」と猫撫で声を掛けたのですが、振り向いてもくれません。どこが水泳場だったのか、痕跡は全く見当たりません。

ちょうど庭いじりをしていたご婦人がいたので、声を掛けて聞いてみました。

「あー、ちょうど家の前だったんだそうですよ。

「あー、ちょうど家の前だったんだそうですよ。えらい賑わってね、田中絹代とか映画俳優も来て・・・。

ウチも、店、出してたらしいですよ。

私は後から(嫁いで)来たんで知らないんですけどね。」

と、仰っていました。

南八幡郷土史会編「みなみやはたの歩み 第二集」に、上信電鉄が群馬県知事に提出した、河川占用許可願の付図が掲載されています。→

南八幡郷土史会編「みなみやはたの歩み 第二集」に、上信電鉄が群馬県知事に提出した、河川占用許可願の付図が掲載されています。→脱衣場や救護所、倶楽部ハウスまで備えた、本格的な水泳場だったんですね。

救護所の東側一帯には、茶店や売店、露店が並び、高島屋ストアの出店まで出たそうです。

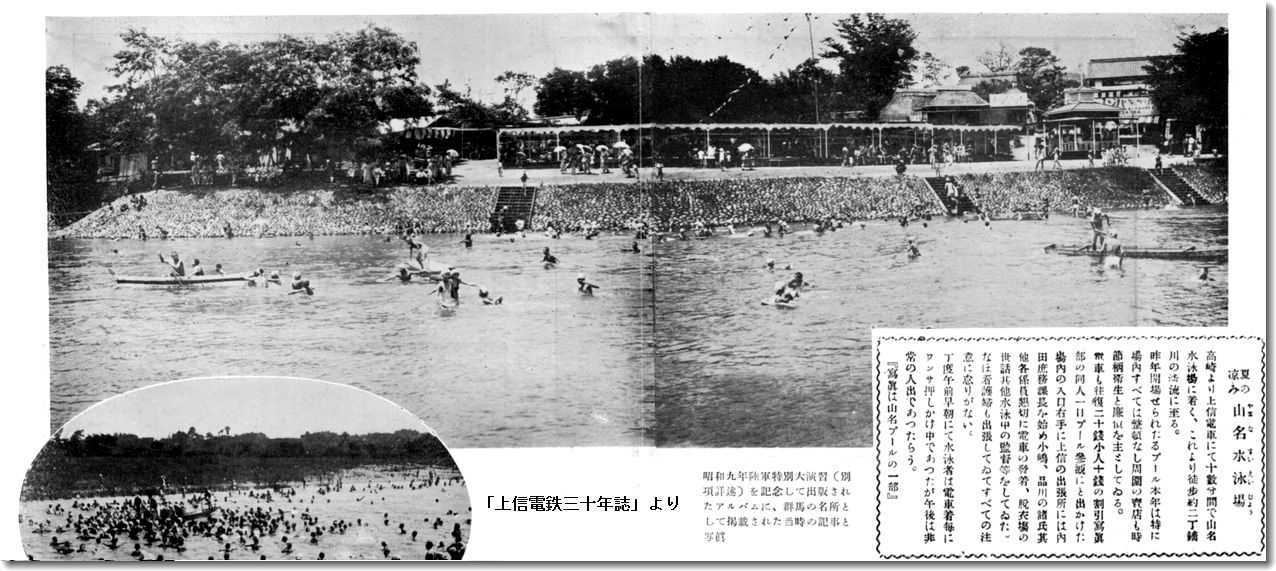

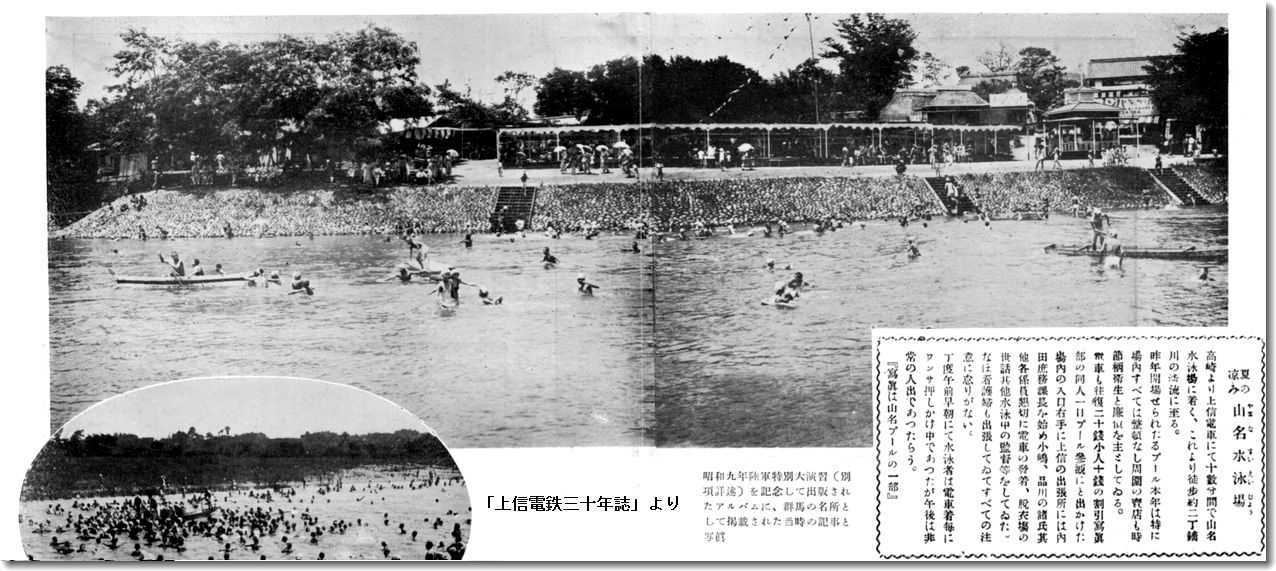

その「山名水泳場」の姿が、↓です。

「山名水泳場」は川底が砂利なので水が濁らず、よく澄んでいたそうです。

大部分は泳ぐのにちょうどよい深さですが、二丈(6.6m)位の深いところもあって飛び込み台が3つあり、断崖には梯子も設けられていてそこからも飛び込めるようになっていました。

水泳場の幅は半町(50m)、長さは二町余り(200m)で、一度に400人くらいは利用できるという規模でした。

サービスも実に徹底しています。

シーズンには、臨時電車を5本から8本増発し、運賃も特別割引料金にしています。

水泳場にある5隻の舟は自由に乗ることができ、河原には土俵が二つあって相撲もとれるようになっていたとか。

休憩所では麦湯も飲めて、電車の発車20分前になると予報の鐘まで鳴らすというきめ細やかさです。

日曜日ごとに、いろいろなイベントが行われ、田中絹代など銀幕の人気スター10人を呼んだ時は、憧れのスターの水着姿が見られるということで、1万人もの来場客が押し掛けたといいます。

日曜日ごとに、いろいろなイベントが行われ、田中絹代など銀幕の人気スター10人を呼んだ時は、憧れのスターの水着姿が見られるということで、1万人もの来場客が押し掛けたといいます。↑

肩を組んでポーズをとっているのが、田中絹代と鈴木傳明です。(だそうです。)

水泳場開設の2年後(昭和六年:1931)には、川上に約3000坪の児童遊園地を整備し、ウォーターレーススライド、ウェーブスライド、回転いす、迷路、鉄棒などの遊具を配し、釣り堀やキャンプ場まで設けています。

後に上信電鉄は、観音山で開催された「新日本高崎こども博覧会」後の児童遊園地を、フェアリーランド、カッパピアとして引継ぐことになりますが、その下地となるノウハウは既に「山名水泳場」で培われていたのかも知れません。

上信電鉄の観光振興による旅客数増加策は、「山名水泳場」の成功を皮切りに、次々と斬新なアイデアを生み出してゆきます。

車内の座席をそっくり取り払って畳を敷き、天井に青竹を組んで提灯やヘチマを提げた「お座敷列車」を走らせたのは、昭和五年(1930)です。

車内の座席をそっくり取り払って畳を敷き、天井に青竹を組んで提灯やヘチマを提げた「お座敷列車」を走らせたのは、昭和五年(1930)です。国鉄が「お座敷列車」を走らせる30年も前のことです。

「お座敷列車」は、夏の間だけ、最終列車の後に走らせた特別列車で、「山名水泳場」の特設舞台の夜間演技を鑑賞してもらったり、鏑川の鉄橋上に停車させて、川風と渓谷美を楽しみながら一杯やってもらうという、粋な趣向で好評を博しました。

様々なアイデアで活況を呈していた「山名水泳場」でしたが、昭和十二年(1937)日中戦争下の自粛ムードを受けて、やむなく閉鎖せざるを得なくなりました。

翌年、水泳場は中国大陸で傷ついた傷病兵を慰める施設となり、「水泳場前停留場」は、近くに出来た「陸軍試射場」(現・自衛隊吉井弾薬支処)への砲弾を運ぶ貨物駅となり、駅名も「入野(いりの)駅」と変わります。

余談ですが、「陸軍試射場」では岩鼻火薬製造所でつくられた砲弾の、性能試験をしていたそうです。

また、その試験には、日露戦争の戦利品として二百三高地から持ち帰った大砲が使われていたといいます。

そこでハタと思い出したのは、山名八幡宮に奉納されていた砲弾のことです。

そうかー、そんな関係があったのですね。

話を「入野駅」に戻しましょう。

高崎市にありながら隣の吉井町に属する「入野」という地名を駅名に用いるのは如何なものかということで、昭和六十一年(1986)「西山名駅」と改称されて今日に至ります。

平成二十一年(2009)に吉井町は高崎市になりましたが、再び「入野駅」に戻そうという話は聞こえてきません。

(参考図書:「みなみやはたの歩み」「上信電鉄三十年誌」

「上信電鉄百年史」)

「上信電鉄百年史」)

【山名水泳場跡】

前の記事へ<< >>鎌倉街道探訪記(35)へ