鎌倉街道探訪は、前回で一応高崎の南端に到達したのですが、対岸の藤岡に入ってからの道もざっと調べていると、とても興味を引かれるものがありました。

しかもそれは、高崎にも大いに関係のあるものなんです。

藤岡の緑埜(みどの)にある、

藤岡の緑埜(みどの)にある、

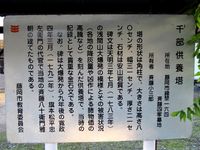

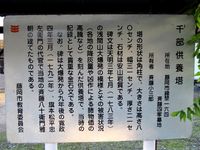

「千部(せんぶ)供養塔」です。

「千部」というのは、供養のために千人の僧が同じお経を一部づつ読むことだそうです。

何の供養なのかは、看板を読んでみてください。↓

天明三年(1783)の浅間山は、四月に大きく噴煙を上げて各地に灰を降らし、五月、六月と噴火はさらに激しさを増していきます。

そしてついに、七月八日の大爆発により、1400人余という死者を出す大災害となりました。

噴石・溶岩流・火砕流による直接被害、それらが吾妻川を堰き止めて引き起こした洪水による二次被害、そして、遠く離れた地域にまで降り積もった火山灰による農作物被害も甚大でした。

藤岡近辺でも、田畑を埋め尽くした降灰のため農作物が実らず、大勢の人々が飢餓に苦しみ、数えきれないほどの餓死者も出ました。

この時、この地の代官を務めていた斎藤八十右衛門雅朝(さいとう・やそえもん・まさとも)は、自分の蔵を開いて近郷近在の人々に米・麦などの穀物や金品を無償で施し、人々を救済したのです。

その八十右衛門が、噴火から9年後の寛政四年(1792)に、災害や飢饉で亡くなった人々の供養のために建立したのが、「千部供養塔」です。

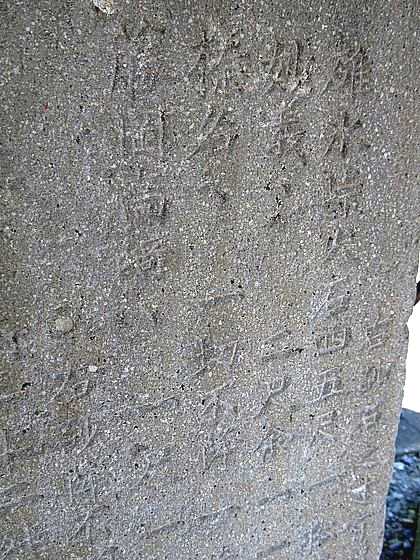

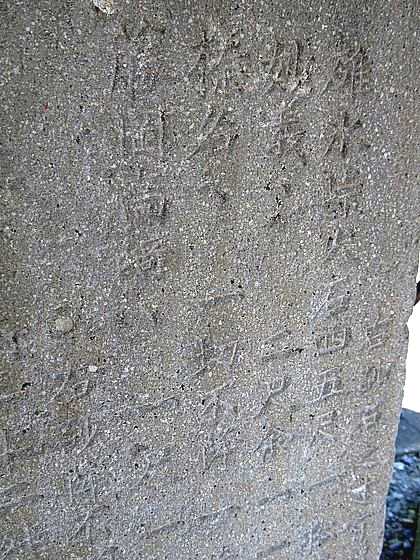

「千部供養塔」には、噴火の様子や各地の降灰量、降灰による凶作がもたらした物価高騰の状況が、石碑の三面いっぱいに克明に刻まれています。

「千部供養塔」には、噴火の様子や各地の降灰量、降灰による凶作がもたらした物価高騰の状況が、石碑の三面いっぱいに克明に刻まれています。

天明の大噴火の貴重な記録ですが、時の経過とともに刻字が不鮮明になったということで、昭和十二年(1937)に再刻されています。

後世の人に伝えるのが八十右衛門の切なる願いで、刻まれた文の最後にその気持ちが込められています。

「しるし(記し)おく凶事は 末(すえ)の吉事なれ

親のしかる(叱る)も かわゆさ(可愛さ)のまま」

「早く忘れてしまいたい不幸な災害のことを、敢えて記し残しておくのは、後世の人が教訓として活かしてほしいからである。

親が子を叱るのも、可愛いからこそで、それと同じである。」

という意味でしょう。

さて、その八十右衛門と高崎の関係ですが。

「千部供養塔」建立の4年後、蚕穀豊穣祈願の成就を喜んで、八十右衛門が管内の名主・百姓等280余名の発起人となって、観音山の清水寺観音堂脇に、鋳銅製の「露天聖観世音立像」を寄進しているのです。

おそらく、災害後の田畑の復旧がなって、その喜びと感謝を表したものでしょう。

しかしこのことが、八十右衛門の身に不幸をもたらしてしまいます。

その辺のことは、過去記事「幻の鋳銅露天大観音」をご覧ください。

「千部供養塔」の刻文の中に各地の降灰の量が記されていますが、高崎の状況も記されています。

「千部供養塔」の刻文の中に各地の降灰の量が記されていますが、高崎の状況も記されています。

「藤岡高崎 一尺」とあるのが、読めますでしょうか。

約30cm積もったんですね。

高崎の柴崎町に、この時の灰を掻き集めて塚にした、「浅間山(せんげんやま)」というのが残っています。

これも、過去記事「浅間のいたずら」をご覧ください。

ここのところ、地が、海が、天が、川が、荒ぶる神となって人々に大きな試練を与えています。

願わくば、火の山を司る神には、しばし鎮まっていて頂きたいものです。

ましてや人間が、欲や恐怖に駆られて愚かしき災害を引き起こさんことを。

切に、切に。

しかもそれは、高崎にも大いに関係のあるものなんです。

藤岡の緑埜(みどの)にある、

藤岡の緑埜(みどの)にある、「千部(せんぶ)供養塔」です。

「千部」というのは、供養のために千人の僧が同じお経を一部づつ読むことだそうです。

何の供養なのかは、看板を読んでみてください。↓

天明三年(1783)の浅間山は、四月に大きく噴煙を上げて各地に灰を降らし、五月、六月と噴火はさらに激しさを増していきます。

そしてついに、七月八日の大爆発により、1400人余という死者を出す大災害となりました。

噴石・溶岩流・火砕流による直接被害、それらが吾妻川を堰き止めて引き起こした洪水による二次被害、そして、遠く離れた地域にまで降り積もった火山灰による農作物被害も甚大でした。

藤岡近辺でも、田畑を埋め尽くした降灰のため農作物が実らず、大勢の人々が飢餓に苦しみ、数えきれないほどの餓死者も出ました。

この時、この地の代官を務めていた斎藤八十右衛門雅朝(さいとう・やそえもん・まさとも)は、自分の蔵を開いて近郷近在の人々に米・麦などの穀物や金品を無償で施し、人々を救済したのです。

その八十右衛門が、噴火から9年後の寛政四年(1792)に、災害や飢饉で亡くなった人々の供養のために建立したのが、「千部供養塔」です。

「千部供養塔」には、噴火の様子や各地の降灰量、降灰による凶作がもたらした物価高騰の状況が、石碑の三面いっぱいに克明に刻まれています。

「千部供養塔」には、噴火の様子や各地の降灰量、降灰による凶作がもたらした物価高騰の状況が、石碑の三面いっぱいに克明に刻まれています。天明の大噴火の貴重な記録ですが、時の経過とともに刻字が不鮮明になったということで、昭和十二年(1937)に再刻されています。

後世の人に伝えるのが八十右衛門の切なる願いで、刻まれた文の最後にその気持ちが込められています。

「しるし(記し)おく凶事は 末(すえ)の吉事なれ

親のしかる(叱る)も かわゆさ(可愛さ)のまま」

「早く忘れてしまいたい不幸な災害のことを、敢えて記し残しておくのは、後世の人が教訓として活かしてほしいからである。

親が子を叱るのも、可愛いからこそで、それと同じである。」

という意味でしょう。

さて、その八十右衛門と高崎の関係ですが。

「千部供養塔」建立の4年後、蚕穀豊穣祈願の成就を喜んで、八十右衛門が管内の名主・百姓等280余名の発起人となって、観音山の清水寺観音堂脇に、鋳銅製の「露天聖観世音立像」を寄進しているのです。

おそらく、災害後の田畑の復旧がなって、その喜びと感謝を表したものでしょう。

しかしこのことが、八十右衛門の身に不幸をもたらしてしまいます。

その辺のことは、過去記事「幻の鋳銅露天大観音」をご覧ください。

「千部供養塔」の刻文の中に各地の降灰の量が記されていますが、高崎の状況も記されています。

「千部供養塔」の刻文の中に各地の降灰の量が記されていますが、高崎の状況も記されています。「藤岡高崎 一尺」とあるのが、読めますでしょうか。

約30cm積もったんですね。

高崎の柴崎町に、この時の灰を掻き集めて塚にした、「浅間山(せんげんやま)」というのが残っています。

これも、過去記事「浅間のいたずら」をご覧ください。

ここのところ、地が、海が、天が、川が、荒ぶる神となって人々に大きな試練を与えています。

願わくば、火の山を司る神には、しばし鎮まっていて頂きたいものです。

ましてや人間が、欲や恐怖に駆られて愚かしき災害を引き起こさんことを。

切に、切に。

(参考図書:「ふるさと人ものがたり 藤岡」「多野藤岡地方誌」

「旧鎌倉街道探索の旅」「歴史の道調査報告書 鎌倉街道」)

「旧鎌倉街道探索の旅」「歴史の道調査報告書 鎌倉街道」)

【千部供養塔】