足門の「徳昌寺」の正式名称は、「天王山薬師院 徳昌寺」と言います。

「徳昌寺」に残る慶安二年(1649)の御朱印状によると、

「上野國群馬郡足門村薬師堂領同村之内八石余

牛頭天王領三石壱斗余

合(計)拾壱石壱斗・・・」を任せるとあります。

この中にある、「薬師」「天王」を冠して「天王山薬師院 徳昌寺」としたものと思われます。

その「薬師」にまつわるお堂が、「徳昌寺」の境内にあります。

その「薬師」にまつわるお堂が、「徳昌寺」の境内にあります。

このお堂は、「聖天堂(しょうでんどう)」と呼ばれていますが、実はその昔、薬師堂として近くの薬師塚上にあったものを、昭和六年(1931)に移築したものだそうです。

この「薬師塚」こそ、1月13日の記事に書いた、あの「薬師塚」のことです。

では、お堂が無くなってしまった「薬師塚」は、その後どうなったのでしょうか。

実は、「薬師塚」の近くにも大きな塚があり、その上にはかつてお稲荷様が祀られていたそうです。

そのお稲荷様は、明治四十二年(1909)に近くの八坂神社に合祀されて、お社が空き家になっていました。

そこで、空き家になっていたお稲荷様のお社を、空き地になった「薬師塚」に移して、「薬師堂」としてリニューアルオープンしたという訳です。

しかし、このお社はもともと古いものだったため、たちまち荒廃してしまったといいます。

それを多額の浄財を寄進して修復したのが、1月13日の記事でご紹介した、中沢昇翁だったのです。

それを多額の浄財を寄進して修復したのが、1月13日の記事でご紹介した、中沢昇翁だったのです。

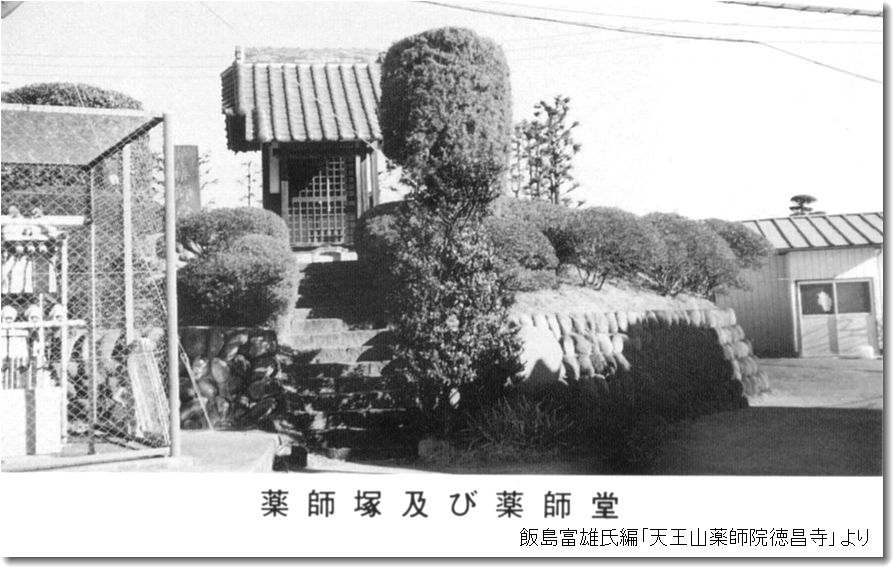

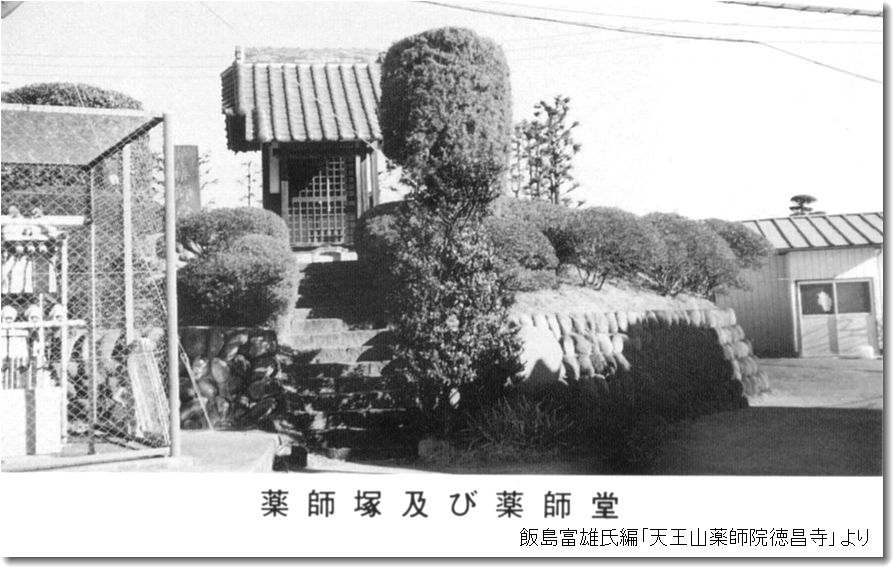

右の写真が、中沢昇翁が寄進したという「薬師堂」の姿です。

さて、「徳昌寺」に移築された「薬師堂」改め「聖天堂」の話に戻りましょう。

「聖天堂」には、その名前の由来となった「大聖歓喜天自在像」(通称:聖天様)が安置されています。

この「聖天様」は、もともと高崎城下にあった「時の鐘」のお寺、「石上寺」の宝物でした。

「徳昌寺」は「石上寺」の末寺でもあったため、廃藩置県により廃寺となった「石上寺」の形見として、「聖天様」を贈与されたのだそうです。

ただ、「聖天様」は秘仏で、実物を見た人は、ほとんどいないと言います。

年に一回、住職が身を清め、秘仏を油で炒りながら読経し祭典を行うのみで、一切御開帳はされません。

一般の人がうっかりお姿を見ると、目が潰れると言われています。

ところが、この「聖天様」の写真は、なぜか公開されているのです。

ところが、この「聖天様」の写真は、なぜか公開されているのです。

ご覧になりますか?

目が潰れてでも見たいという人は、左の画像をクリックしてみて下さい。

なお、生じた結果について、当方は一切責任を負いませんので、お断りしておきます(^u^)

一方、山号である「天王」とは、「徳昌寺」から北へ300mほど行った所にある、「八坂神社」のことです。

一方、山号である「天王」とは、「徳昌寺」から北へ300mほど行った所にある、「八坂神社」のことです。

「八坂神」は「牛頭天王(ごずてんのう)」ともいい、「スサノオノミコト」でもあります。

ここもそうですが、それらの神様を祀った神社を、「天王さま」と呼ぶ地域が多いようです。

思えば、「追分の八坂大神」からスタートした、「旧三国街道 さ迷い道中記」でしたが、足門まで来て「八坂神社」に辿り着くとは、何とも不思議な気がします。

しかし、ここがゴールではありません。

まだまだ続きますので、よろしくお付き合いくださいますように。

「徳昌寺」に残る慶安二年(1649)の御朱印状によると、

「上野國群馬郡足門村薬師堂領同村之内八石余

牛頭天王領三石壱斗余

合(計)拾壱石壱斗・・・」を任せるとあります。

この中にある、「薬師」「天王」を冠して「天王山薬師院 徳昌寺」としたものと思われます。

その「薬師」にまつわるお堂が、「徳昌寺」の境内にあります。

その「薬師」にまつわるお堂が、「徳昌寺」の境内にあります。このお堂は、「聖天堂(しょうでんどう)」と呼ばれていますが、実はその昔、薬師堂として近くの薬師塚上にあったものを、昭和六年(1931)に移築したものだそうです。

この「薬師塚」こそ、1月13日の記事に書いた、あの「薬師塚」のことです。

では、お堂が無くなってしまった「薬師塚」は、その後どうなったのでしょうか。

実は、「薬師塚」の近くにも大きな塚があり、その上にはかつてお稲荷様が祀られていたそうです。

そのお稲荷様は、明治四十二年(1909)に近くの八坂神社に合祀されて、お社が空き家になっていました。

そこで、空き家になっていたお稲荷様のお社を、空き地になった「薬師塚」に移して、「薬師堂」としてリニューアルオープンしたという訳です。

しかし、このお社はもともと古いものだったため、たちまち荒廃してしまったといいます。

それを多額の浄財を寄進して修復したのが、1月13日の記事でご紹介した、中沢昇翁だったのです。

それを多額の浄財を寄進して修復したのが、1月13日の記事でご紹介した、中沢昇翁だったのです。右の写真が、中沢昇翁が寄進したという「薬師堂」の姿です。

さて、「徳昌寺」に移築された「薬師堂」改め「聖天堂」の話に戻りましょう。

「聖天堂」には、その名前の由来となった「大聖歓喜天自在像」(通称:聖天様)が安置されています。

この「聖天様」は、もともと高崎城下にあった「時の鐘」のお寺、「石上寺」の宝物でした。

「徳昌寺」は「石上寺」の末寺でもあったため、廃藩置県により廃寺となった「石上寺」の形見として、「聖天様」を贈与されたのだそうです。

ただ、「聖天様」は秘仏で、実物を見た人は、ほとんどいないと言います。

年に一回、住職が身を清め、秘仏を油で炒りながら読経し祭典を行うのみで、一切御開帳はされません。

一般の人がうっかりお姿を見ると、目が潰れると言われています。

ところが、この「聖天様」の写真は、なぜか公開されているのです。

ところが、この「聖天様」の写真は、なぜか公開されているのです。ご覧になりますか?

目が潰れてでも見たいという人は、左の画像をクリックしてみて下さい。

なお、生じた結果について、当方は一切責任を負いませんので、お断りしておきます(^u^)

一方、山号である「天王」とは、「徳昌寺」から北へ300mほど行った所にある、「八坂神社」のことです。

一方、山号である「天王」とは、「徳昌寺」から北へ300mほど行った所にある、「八坂神社」のことです。「八坂神」は「牛頭天王(ごずてんのう)」ともいい、「スサノオノミコト」でもあります。

ここもそうですが、それらの神様を祀った神社を、「天王さま」と呼ぶ地域が多いようです。

思えば、「追分の八坂大神」からスタートした、「旧三国街道 さ迷い道中記」でしたが、足門まで来て「八坂神社」に辿り着くとは、何とも不思議な気がします。

しかし、ここがゴールではありません。

まだまだ続きますので、よろしくお付き合いくださいますように。

【徳昌寺・薬師塚】

【八坂神社】

at 2010年01月20日 19:47

at 2010年01月20日 19:47