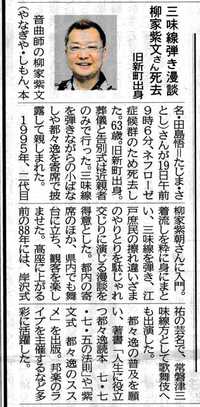

敬西寺さんで行われる「柳家紫文新春ライブ」のご案内を、TAKATAIさんと、読売新聞さんに掲載して頂きました。

敬西寺さんで行われる「柳家紫文新春ライブ」のご案内を、TAKATAIさんと、読売新聞さんに掲載して頂きました。

「落語家」とご紹介いただいておりますが、紫文師匠ご本人は「音曲師」(おんぎょくし)と名乗っています。

たしかに、「音曲師」というイメージが、現代の方々にはピンとこないかも知れません。

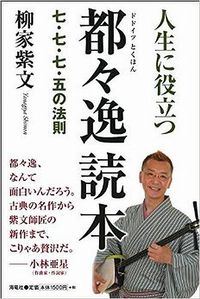

辞書では「寄席で、端唄・都々逸(どどいつ)などを唄う芸人」となっていますが、その「端唄・都々逸」が分かりませんよね。

他にも、「長唄・小唄・新内」なんてのも、言葉だけは聞いたことがあるという程度で・・・。

甲南女子大学・菊池眞一教授の論文「落語と都々逸」によると、落語家の三遊亭円生が噺の枕でこんなことを述べていたと紹介しています。

| 「 | 昔はこの、音曲師というものがずいぶんございましたもので、一晩のうちに多い時には五六人ぐらい出ました。(略) |

| 音曲師と言えばただ唄を唄うだけだと思し召すかもしれませんが、 噺家(はなしか)でございますから、やはりこの落語ができなければいけない訳で、(略) |

|

| 噺も出来、音曲が出来る、それを本当の音曲師というんでございますが、音曲噺というものがいくらもありまして、中に唄がある、あるいはその音曲でサゲがつくという、それを音曲噺と申します。」 |

ということですから、紫文師匠を「落語家」とご紹介いただいたのも、

「噺家」と考えれば、あながち間違いという訳でもないようです。

もうだいぶ前に、asahi.comに載っていた記事が、紫文師匠の芸を分かり易く紹介していました。

◇「脱力系」粋な都々逸 音曲師・柳家紫文が関西でライブ

日本でも数少ない「噺も出来、音曲が出来る、本当の音曲師」

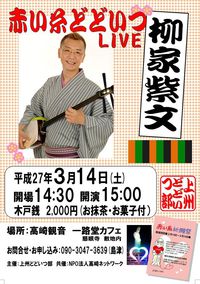

柳家紫文師匠の芸を、間近で見られるチャンスです。

新聞に掲載されたので、申し込みが殺到するはずです。

定員は先着50名、お早めにお申し込みください!

お申込み先:敬西寺 ☎027-326-2322

「柳家紫文新春ライブ」

「柳家紫文新春ライブ」