群馬銀行田町支店の傍らに、高札のような看板がひっそりと立っています。

群馬銀行田町支店の傍らに、高札のような看板がひっそりと立っています。

長らく、ほったらかしにされているので、文字がすっかり薄れてしまっていますが、かろうじて「上州銀行田町支店」と読めます。

ティッシュペーパーで表面の粉を拭き取り、画像処理をするとこんなことが書かれていました。

看板には、さらっと歴史が書いてありますが、調べてみると、実は大変な物語があったようです。

「上毛貯蔵銀行」という面白い名前の銀行が出来たのは、大正四年(1915)のことです。

「普通銀行」に対する「貯蓄銀行」というもので、「元来は19世紀に欧米諸国に広まった、庶民に対して倹約を奨励し貯蓄により生活を安定させるための公益的な金融機関であった。」(wikipedia)そうです。

当時、高崎には地元資本による貯蓄銀行がなかったため、地元有力者十数人が発起人になって設立されたのが「上毛貯蔵銀行」です。

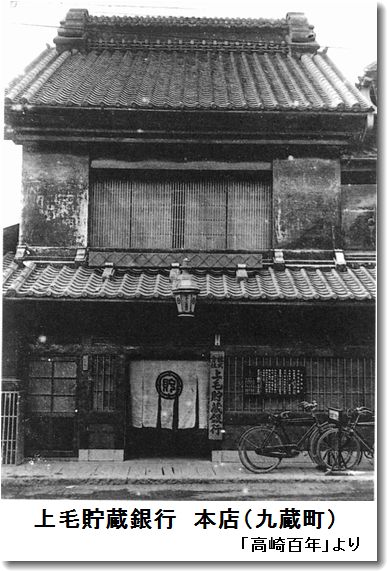

当時、高崎には地元資本による貯蓄銀行がなかったため、地元有力者十数人が発起人になって設立されたのが「上毛貯蔵銀行」です。本店は、九蔵町に置かれました。

ちょうど、現在の「九蔵町ハイツ」の辺りです。

いかにも、両替商という佇まいですね。

その支店は、本町、田町、新(あら)町、旭町、大橋町にあったそうです。

その後、前橋の「群馬銀行」と競うかのように、高崎の政財界有力者が発起人となって、大正八年(1919)に設立したのが「上州銀行」です。

その後、前橋の「群馬銀行」と競うかのように、高崎の政財界有力者が発起人となって、大正八年(1919)に設立したのが「上州銀行」です。その「上州銀行」は、小資本の「高崎積善銀行」「高崎銀行」「上毛貯蔵銀行」を吸収合併して、ここに高崎資本による大銀行が発足することになります。

発足当初の「上州銀行」は、「上毛貯蔵銀行」の本店内で営業を始めますが、大正十一年(1922)に田町の市田商店の跡地に新築・移転します。

その「上州銀行」が発足した頃、第一次世界大戦後の世界恐慌が、日本にも押し寄せていました。

大正九年(1920)、横浜に本店のあった「七十四銀行高崎支店」が、突如、3週間の休業をすることになります。

「上州銀行」もその余波を受け、健全な業務内容であったにも拘らず、預金者の取り付け騒ぎにあって、3日間の休業を余儀なくされます。

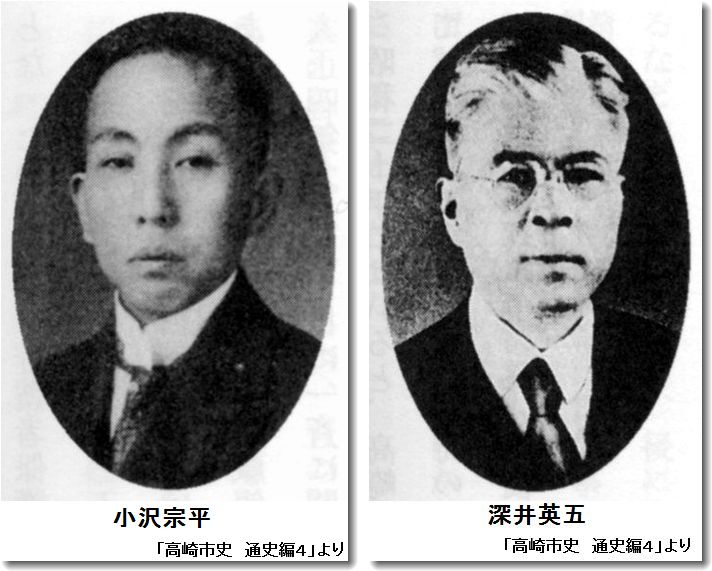

「上州銀行」もその余波を受け、健全な業務内容であったにも拘らず、預金者の取り付け騒ぎにあって、3日間の休業を余儀なくされます。当時の小沢宗平頭取は、群馬県知事・大芝惣吉に働きかけ、大蔵省や日本銀行に交渉して、150万円の特別融資を受けて危機を脱します。

この時、日本銀行には高崎市出身の深井英五が理事として勤めており、この力に因る処が大きかったと言われています。

世界恐慌は昭和になっても回復することはありませんでした。

この昭和恐慌を抜け出すためには金融統制が必要であるとして湧き起こったのが、高崎の「上州銀行」と、前橋の「群馬銀行」の大合併計画です。

この計画実現の中心となったのが、時の群馬県知事・金沢正雄でした。

この計画実現の中心となったのが、時の群馬県知事・金沢正雄でした。過去に県庁の誘致合戦で遺恨の残る、高崎・前橋の両大銀行の合併とあって、本店をどちらに置くのか、頭取はどちらから出すのか等、一筋縄ではいかない困難な問題を有していました。

さらに、県議会の与党・政友会と、野党・民政党の対立が加わり、より一層、困難さを増すことになります。

もうひとつの懸念は、もしも、この計画を報道機関に察知されて報道でもされると、その報道を見た庶民が取り付け騒ぎを起こすに違いないというものでした。

そこで、要人による両銀行合併に関する協議は、人目に付かないところで秘密裏に行われたようです。

箕輪のアンティークギャラリー「蔵人」には、その証拠となる書簡が残っています。

金沢正雄・県知事と、深井英五・日銀副総裁の密議の場となったのが、当時の箕輪町長だった宮川家でした。

写真の書簡は、その場を借りたことへの礼状だそうです。

苦難の末、昭和七年(1932)、両銀行の大同合併によって開業したのが、「群馬大同銀行」でした。

苦難の末、昭和七年(1932)、両銀行の大同合併によって開業したのが、「群馬大同銀行」でした。本店は、前橋市本町の群馬銀行本店の建物を使用しました。

これは、明治十一年(1878)に設立された第三十九国立銀行の建物で、昭和二十年(1945)の前橋大空襲で焼失するまで、使用されました。

そして、「群馬大同銀行」が「群馬銀行」と改称されたのは、昭和三十年(1955)のことでした。

何気なく利用している銀行にも、波乱万丈の歴史があったのですね。

| 参考図書: | 「群馬県史 通史編8」「前橋市史第五巻」 「高崎市史 通史編4」「群馬銀行五十年史」 「群馬大同銀行二十年史」 |

【旧・上州銀行田町支店】

【上毛貯蔵銀行があった場所】