観音山の慈眼院本堂の崖下に、ひっそりと建っている「一路堂」(いちろどう)。

観音山の慈眼院本堂の崖下に、ひっそりと建っている「一路堂」(いちろどう)。高崎市民でも、その存在すら知らない方が多いのではないかと思います。

本堂裏手の木戸が「一路堂」の入口ですが、普段は閉ざされたままです。

「一路堂」の完成は36年前(昭和49年:1974)のことですが、私自身、その中に入ったのは前回の記事に書いた通り、初めてでした。

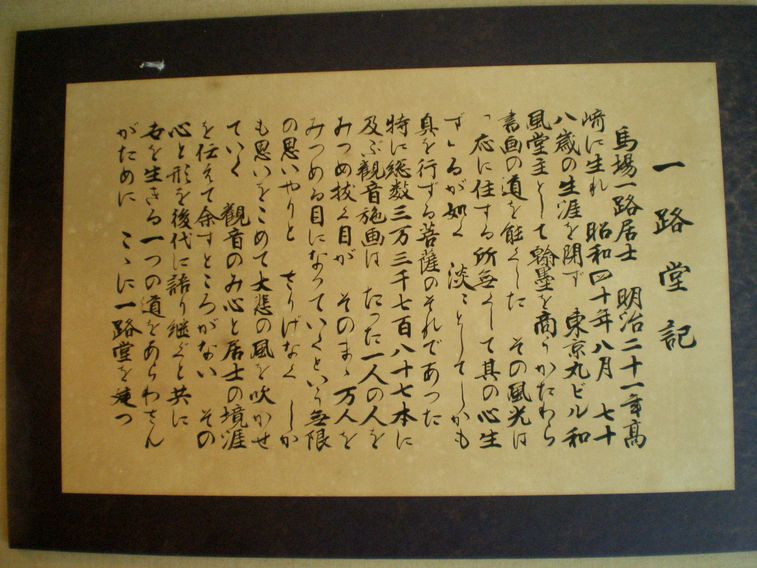

「一路堂」の玄関に「一路堂記」という、この建物の由来が掲げられています。

「一路堂」の玄関に「一路堂記」という、この建物の由来が掲げられています。ここに書かれている馬場一路居士こそが、「一路堂」という名前の由来です。

さて、この馬場一路居士とはどのような人物なのでしょうか。

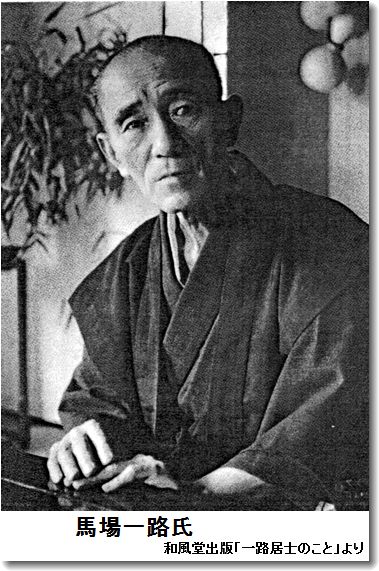

←この人が、馬場一路氏です。

←この人が、馬場一路氏です。本名・馬場一郎、明治二十一年(1888)群馬県高崎町大字高砂町(高砂町)で出生となっていますが、実際は母方の祖父宅がある宮元町の士族屋敷で生まれたといいます。

父母の家業は製糸業でしたが、一郎出生の翌年、事業に失敗しています。

子どもの頃から学業優秀だった一郎は、14、5歳の頃から文章や絵の制作に興味を持ち始め、17歳で中学校を卒業すると上京し、中国貿易商・晩翠軒に就職します。

ここで、書画・陶器などの見識を磨いた一郎は、23歳で晩翠軒を退職して独立し、「馬場一郎商店」を開きます。

商売は軌道に乗り、文人墨客との交流も深まった26歳の時、夏目漱石に「和風堂」という屋号を命名してもらいます。

その後2度にわたるもらい火で店を消失しますが、40歳にして丸ビルに「和風堂」を新設し、商売は更に順調に伸びて行きました。

一郎が、自らを一路居士と号して観音施画を始めたのは、42歳の頃です。

一路という号は、17歳の時愛読した黒岩涙香の「天人論」中の一節、「ああ向上の一路ある哉」に因るものだそうです。

一路氏は、生涯で3万3787体の観音画を描きますが、3万1493体目にあたる白衣観音像を刻んだ石碑が、赤坂町の恵徳寺参道に建立されています。

一路氏は、生涯で3万3787体の観音画を描きますが、3万1493体目にあたる白衣観音像を刻んだ石碑が、赤坂町の恵徳寺参道に建立されています。一路氏が観音山で観音施画会を催したのは、昭和三十四年(1959)71歳の時です。

この年、一路氏は最後の観音画を描いた後、脳血栓に倒れ、6年後の昭和四十年にこの世を去ります。

一路氏のお墓は、やはり赤坂町の恵徳寺にあると、本に書かれています。

一路氏のお墓は、やはり赤坂町の恵徳寺にあると、本に書かれています。その墓を探しに恵徳寺へ行ったのですが、どうしても見つかりません。

ギブアップして、ご住職にお聞きして分かったのが、写真のお墓です。

そのお墓は、墓石の台座のような姿で、馬場という文字も刻まれていません。

これでは、見つかるはずがありません。

いかにも派手を好まぬ一路氏らしいお墓と言えば、そうかもしれません。

側面に小さな文字でうっすらと、「無染院和風一路大居士」と刻まれていました。

「一路堂」が建設されたのは昭和四十九年ですから、死後9年後のことです。

建設の由来は、こうです。

昭和六十一年(1986)の白衣大観音建立50周年を記念して、それまでの慈眼院仮本堂を改築しようという話が持ち上がり、たまたまそのことを、当時の橋爪良恒住職が、一路氏の未亡人・千代香さんに話しました。

千代香さんは、一路氏の死後、数多いその遺作の処置に頭を痛めていたこともあって、「本堂の片隅でいいので、一路の遺作を展示する部屋を作って頂けないか。」と仰ったそうです。

話が具体的に進む中で、いっそのこと、一路居士の記念堂のようなものを建てたら、という話になってきました。

しかし千代香さんは、「一路は人目に立つことを好まれる方ではなかった。あまり大仰なことは嫌われるに違いない。」と言って、躊躇されたそうです。

そこで、境内の崖下20mのわずかに開けた窪地という、あまり目立たない場所を選ぶことにしたのだとか。

このことが、建設工事に於いては難渋したものの、現在の「一路堂」の風格を醸し出すところとなった訳です。

「一路堂」建設後しばらくは、一路氏の遺作を展示していましたが、現在は展示されていません。(保存は、慈眼院でしているそうです。)

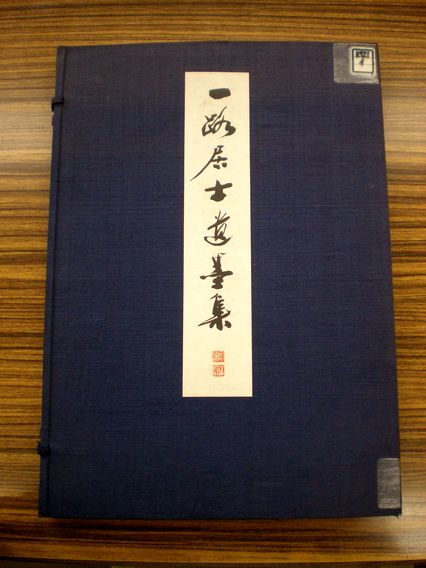

「一路堂」建設後しばらくは、一路氏の遺作を展示していましたが、現在は展示されていません。(保存は、慈眼院でしているそうです。)一路氏の作品がどんなものか見てみたいという方は、高崎市立図書館へ行くと、「一路居士遺墨集」を閲覧することができます。

しかし、高崎の誇るべき「一路堂」、そして一路居士の描いた原作を、ただ眠らせておくのはいかにも勿体ない話です。

もう一度、多くの人に見て頂けるように、常設展示をして頂けないものでしょうか。

(参考図書:「一路居士のこと」)

【一路堂】

【一路観音碑】

at 2010年08月04日 17:26

at 2010年08月04日 17:26