「すもの食堂」の改装工事現場に、「今日もお仕事がんばってね」と、可愛い応援看板が立っていました。

「すもの食堂」の改装工事現場に、「今日もお仕事がんばってね」と、可愛い応援看板が立っていました。ちょっとお邪魔して、中を覗かせて頂きました。

|

|

|

| ずいぶん整ってきたように思いますが、目標にしていた「高崎まつり」に間に合わず、残念そうでした。 | ||

でも、改装中だということを通りがかりの人に見てもらえるように、敢えてシャッターを開けているのだそうです。

もしも、前を通って頑張っている姿が見えたら、激励の声を掛けてあげてください。

「すもの食堂」から100mほど南へ行くと、高崎市民にはお馴染の「珍竹林(ちんちくりん)画廊」があります。

「すもの食堂」から100mほど南へ行くと、高崎市民にはお馴染の「珍竹林(ちんちくりん)画廊」があります。その脇の小路を挟んで左隣が、「高井京染店」です。

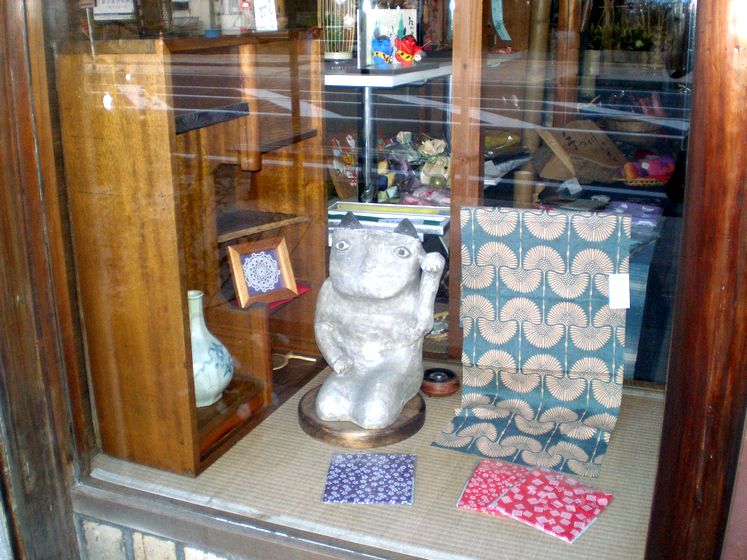

明治からの老舗の佇まいを残しながら、ウィンドウには、こんなお洒落なディスプレイがされています。↓

明治からの老舗の佇まいを残しながら、ウィンドウには、こんなお洒落なディスプレイがされています。↓

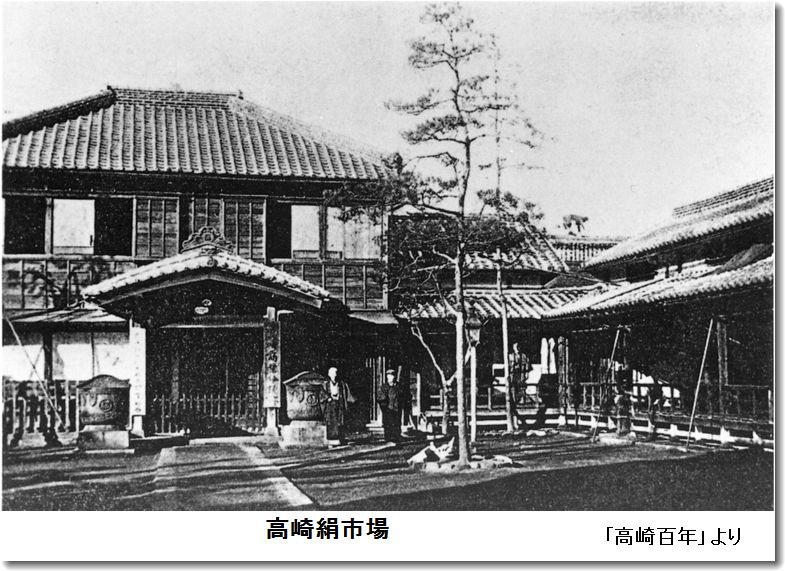

この、「珍竹林画廊」と「高井京染店」の間の小路を入った奥に、戦後しばらくまで「高崎絹市場」があったそうです。↓

この建物は、明治二十七年(1894)に建設されたものですが、もともと高崎藩は城下政策として、旅籠は本(もと)町と新(あら)町、紙は連雀町、そして絹・綿は田町と、商いができる場所を制限していました。

元禄三年(1690)から田町の「絹市場」で取引されていた絹は「高崎絹」と呼ばれていましたが、群馬・碓氷・多野・北甘楽・埼玉県北部と、広範囲にわたる地域の養蚕農家で生産されていたものです。

農民は、毎月5のつく日と10のつく日に開かれる市に絹を持ちこみ、仲買商に委託して市場で取引をしてもらいます。

取引が終わるまでの間、町で買い物などをして時を過ごすことになるので、市の立つ日は大変賑わったそうです。

その、仲買商のひとつが、先にご紹介した「高井京染店」さんです。

その、仲買商のひとつが、先にご紹介した「高井京染店」さんです。お店にお邪魔して、「絹市場」の痕跡がどこかに残っていないか、奥様に伺ってみました。

「あー、前はそこに説明板が立っていたんですけど、壊れてしまったみたいですね。」

と、仰います。

その説明板というのがこれなんですが、歩道側に背を向けて立っているので、車道側からでないと見えません。(誰に見せようとしているのでしょう?)

その説明板というのがこれなんですが、歩道側に背を向けて立っているので、車道側からでないと見えません。(誰に見せようとしているのでしょう?)金属の説明板が貼ってあるのですが、文字が薄くて、書いてあるのかどうかも分からないくらいです。

画像処理をして、やっと「珍竹林画廊」の由来が書いてあることをご紹介できました。

で、その隣に棒だけ立っているのが、「絹市場」の説明板だったんだそうです。

「珍竹林」さんにも行って、説明板の所在をお聞きしましたが、分かりませんでした。

もしかすると、どなたかが保管しているのかもしれませんが、できれば復元して欲しいものです。

「絹市場」の跡は、現在、広い駐車場になっています。

通りからはほとんど分かりませんが、この駐車場から見ると沢山の蔵が見えることに驚きます。

撮影ポイントを変えながら、まだ残っていた蔵の風景を楽しんでみましょう。

|

|

|

|

|

|

皮肉なことですが、通りに面した近代建築が取り壊されたおかげで、奥に残っていた昔の建物が再び姿を現してくれました。

「人間万事塞翁が馬」と言いますが、この言葉は町の姿にも当てはまるようです。

今度こそこれらの建物を活かして、城下町高崎の再生をして頂きたいと、心から願っています。

(参考図書:「新編高崎市史 通史編4」)