一路堂で行われた「井上房一郎翁忌・記念展」の別会場が、八千代町の21世紀堂・あそびの窓でした。

一路堂で行われた「井上房一郎翁忌・記念展」の別会場が、八千代町の21世紀堂・あそびの窓でした。

そこに、こんなチラシが置いてありました。→

「高崎からヒロシマを考える」とありますので、反核運動の映画なのだろうと思いました。

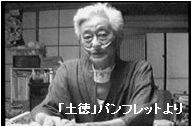

ただ、気になったのは「土徳」という聞きなれない言葉です。

副題が「焼け跡地に生かされて」とあるので、被爆地の復興を描いたものかもしれません。

上映日が、ちょうど広島原爆慰霊祭の翌日でもあったので、行ってみることにしました。

会場になっている敬西寺(きょうさいじ)のHPによると、このお寺は寛永十年(1633)に敬西という人が嘉多町に創建し、昭和十五年(1940)に江木町に本堂を移転したとあります。

会場になっている敬西寺(きょうさいじ)のHPによると、このお寺は寛永十年(1633)に敬西という人が嘉多町に創建し、昭和十五年(1940)に江木町に本堂を移転したとあります。しかし、安政三年(1856)の「高崎御城下絵図」には、嘉多町に敬西寺という寺は描かれていません。

敬西寺の奥様にお聞きしたところ、現在、嘉多町にある覚法寺の境内の中に、下寺としてあったのだそうです。

そういえば、両寺とも、同じ浄土真宗本願寺派でした。

本堂に入ると、大きなスクリーンが設置され、窓は黒いポリ袋で遮光がされていて、手づくり感いっぱいです。

本堂に入ると、大きなスクリーンが設置され、窓は黒いポリ袋で遮光がされていて、手づくり感いっぱいです。お見えになっていた方は80人ほどでしょうか。

檀家さんとお見受けする方が多かったようにみえました。

ドキュメンタリー映画だというので、生々しい原爆被害の様子が映し出されて、「ノーモア、ヒロシマ!」とか「核廃絶!」とかを訴えるものかと思っていたら、まったく違っていました。

監督である青原さとし氏は、この映画の舞台である、広島市中区十日市町にある真光寺の、十六世住職・淳信師の次男として生まれます。

さとし氏は、龍谷大学仏教科在学中に得度し、慧水という法名まで授かりますが、寺職を嫌って映像の仕事に進みます。

ある時、肺気腫で病床に伏した父・淳信師の姿を、自らカメラを回して映像に残そうとします。

ある時、肺気腫で病床に伏した父・淳信師の姿を、自らカメラを回して映像に残そうとします。カメラを構えながら、さとし氏が問いかけることに、酸素吸入器を付けた淳信師が、苦しそうな息で答えていきます。

寛正年間(1460~66)に開創され、元和年間(1615~24)に広島に移転された真光寺は、その土地の人々との密接な関係のもと、地域文化の拠りどころとなって、ともに生き、生かされてきました。

しかし、昭和二十年(1945)八月六日の「ピカ」は、寺も町も灰燼に帰してしまいます。

その六年後、地域住民や檀徒の力によって本堂は再建され、淳信師が十六世を継職します。

その頃、淳信師にはインド留学のチャンスが巡ってきていました。

しかし、真光寺総代の次の一言が、淳信師のインド行きを断念させます。

「インドに行くのはあなたでなくても出来る。けれど、真光寺の住職はあなたでなければ出来ない。」

カメラの前でこの話をする時、淳信師の口から「土徳」という言葉が出てきます。

「お育てにあずかった地域。それが土徳。」

この土地で育ててもらったのだから、この土地の人達に役立つ生き方をしなければならない、ということだそうです。

さとし氏は、問いかけます。

「土徳は、これからも変わらないだろうか。」

淳信師は、こう答えます。

土徳はいまに無くなる。

じゃが、まだ当分ある。

その地域の人々の心にずーっと焼きついとるけぇ、

ここで育つものに影響を与えるわけ。

ところが、そういう人々が、段々死んでいく。

そしたら無くなる。力もないなってくる。

影響も与えられんようになってしまう。

じゃけえ、その力が続く限り、

少しづつでも影響を与えることができる。

それが土徳。

上映後の、青原さとし監督のトークショーも、実に興味深いものでした。

上映後の、青原さとし監督のトークショーも、実に興味深いものでした。お寺というものに、ある種の反感を持っていたさとし氏は、地域のことについてもほとんど関心を持っていなかったそうです。

その氏が、この映画の取材で訪ねた人から、次々と人の縁が繋がり、点が線になって地域の歴史や文化を知るにつれ、「土徳」という言葉の意味が実感できるようになってきたと言います。

このことは、最近、私が感じていることとまったく同じでした。

「土徳」は、高崎にもまだ残っているようです。

高崎まつりの賑わいを見ながら、そう思いました。

【敬西寺】