下小鳥町西の信号を北へ70mほど行くと、有名な「三国街道みちしるべ」の建つ分去りがあります。

下小鳥町西の信号を北へ70mほど行くと、有名な「三国街道みちしるべ」の建つ分去りがあります。

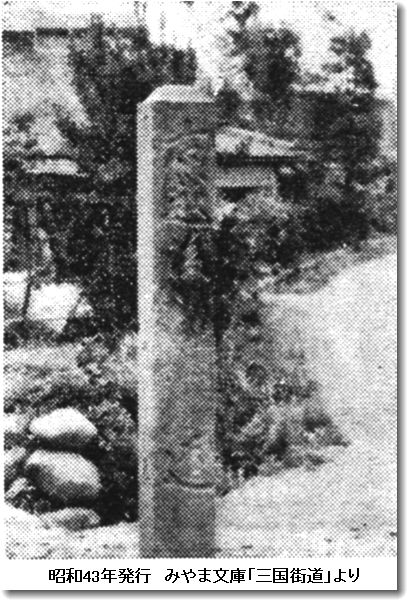

「右越後」とある下には、写真では見難いかも知れませんが、「ぬまた、さはたり(沢渡)、いかほ、志ま(四万)、くさつ、かわらゆ道」と刻まれています。

沼田以外は、全て温泉地であるのが面白いですね。

金古宿史料によると、この道標は文化七年(1810)に、金古宿問屋の善次郎という人が建てたものだそうです。(佐藤幸雄氏「三国街道みちしるべ」より)

←以前は、この写真のように分去りの中央にデンと建っていたようです。

←以前は、この写真のように分去りの中央にデンと建っていたようです。道路が拡幅される度に少しづつ移動されましたが、いつ自動車に突っかけられて破壊されるかという危惧もあったのでしょう、昭和五十七年(1982)に下小鳥町の人々の尽力により、現在のような高い場所に据え付けられました。

今日はこの分去りを右に進んで、旧三国街道を辿る予定だったのですが、悪い癖でまたちょっと寄り道をしてしまいました。

道しるべの左側面には、「左 はるな道」と刻まれています。

その「はるな道」を100mほど行った左側に、ちょっと高くなった所があり、石祠や石仏が並んでいます。

これが、「切干塚(首塚)」伝承 第四話に出てくる、「縁切り榎の薬師様」です。

これが、「切干塚(首塚)」伝承 第四話に出てくる、「縁切り榎の薬師様」です。下小鳥の大虐殺から逃れた人が祀ったという薬師様ですが、目の病にご利益があるとされていたそうです。

薬師様の傍らに大きな榎の木が繁っていたということで、「榎薬師」とも呼ばれていたようですが、いつの頃からか「縁切り薬師」ということになってしまい、結婚式の衆はこの薬師様の前を通るのを避けたといいます。

ここからは私の推測ですが、この薬師様の手前には中川村方面と上小鳥方面の分去りがあり、さらに手前には旧三国街道とはるな道の分去りがあります。

「分かれる」「去る」は、婚礼の場では忌み言葉です。

さらに、「榎」が、「えのき」→「えんき」→「えんきり」と、「縁切り」を連想させたのかも知れません。

薬師様とすれば、えらい言いがかりを付けられたものです。

その榎もいつか伐り倒され、現在はイチョウの大木の下に薬師様はいらっしゃいます。

その榎もいつか伐り倒され、現在はイチョウの大木の下に薬師様はいらっしゃいます。ところが、その御前には何と大量のゴミ袋が積まれ、異臭を放っていました。

積まれたゴミ袋を乗り越えて中に入ると、草むらには、石仏が無残にも転げたまま放置されています。→

いつの間に日本人は、神仏の前にゴミを捨てて平気でいられるようになったのでしょう。

でも、ここまで書いてハッとしました。

我が家の神徒壇の前にも、ゴミ箱が置いてあったのです。

人のことを言う前に、自分を振り返らなければいけませんでした。

「縁切り薬師」と呼びつつも、昔の人は薬師様を大切にしていました。

現代は、人間の方から薬師様との縁を切ってしまったのかもしれません。

本当は、「縁切られ薬師」と呼ばなければいけないのかも知れませんね。