いまだに、「高崎城」を復元できないものかと妄想している迷道院は、信州の「上田城」を見に行ってきました。

へそ曲がりなもので、正面を避けて「西櫓」のある「西虎口(こぐち)」からの登城です。

へそ曲がりなもので、正面を避けて「西櫓」のある「西虎口(こぐち)」からの登城です。

崖下の駐車場は、かつて尼ヶ淵という川が流れていて、その河岸段丘の崖は天然の要害となっていたそうですが、それは一目瞭然です。

崖上の「西櫓」はとても綺麗で、最近造られたもののように見えますが、実は、取り壊しをまぬがれて唯一築城当時からここに残っている櫓だそうです。

上田城は、明治四年(1871)の廃藩置県で、陸軍の東京鎮台第二分営の管轄下に置かれます。

しかし明治六年(1873)に分営が廃止されると、その翌年から民間への払い下げが始まり、門や櫓、建物、石垣のほか、畳や植木に至るまで売られていったそうです。

唯一残った「西櫓」は昭和三年(1928)に改修され、歴史資料館「徴古館」として昭和二十八年(1953)まで使われました。

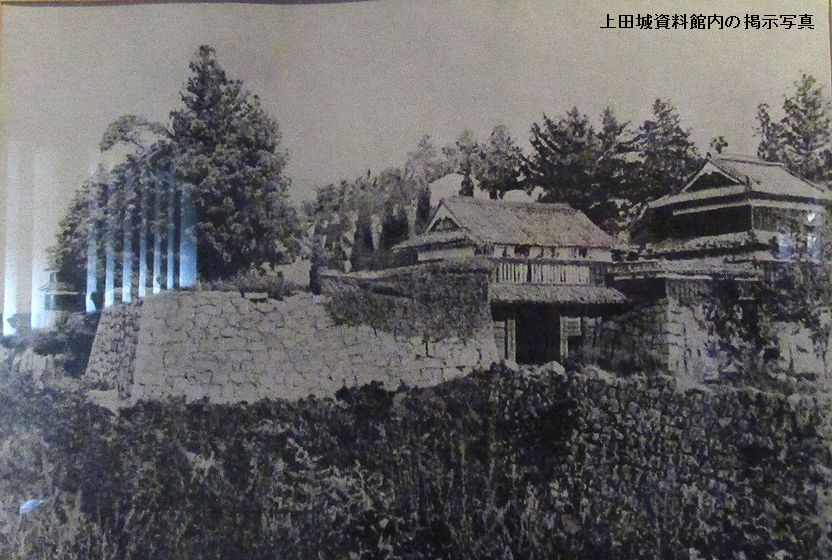

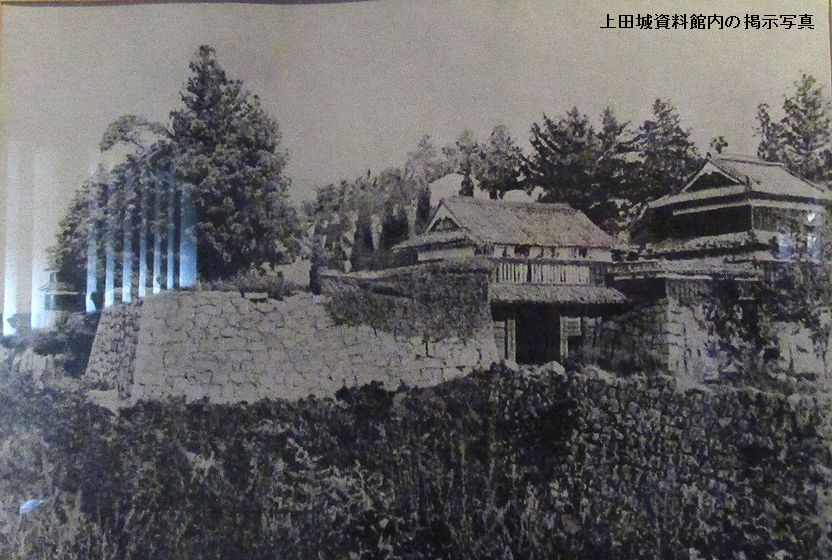

その後、資料館は復元された南・北櫓内に移りましたが、そこに、払い下げが始まった当時の写真が展示されていました。

←取り壊しが始まった頃の「本丸東虎口(こぐち)」です。

←取り壊しが始まった頃の「本丸東虎口(こぐち)」です。

「南櫓」はすでに撤去され、「櫓門」と「北櫓」はまだ残っています。

左奥に「西櫓」が見えます。

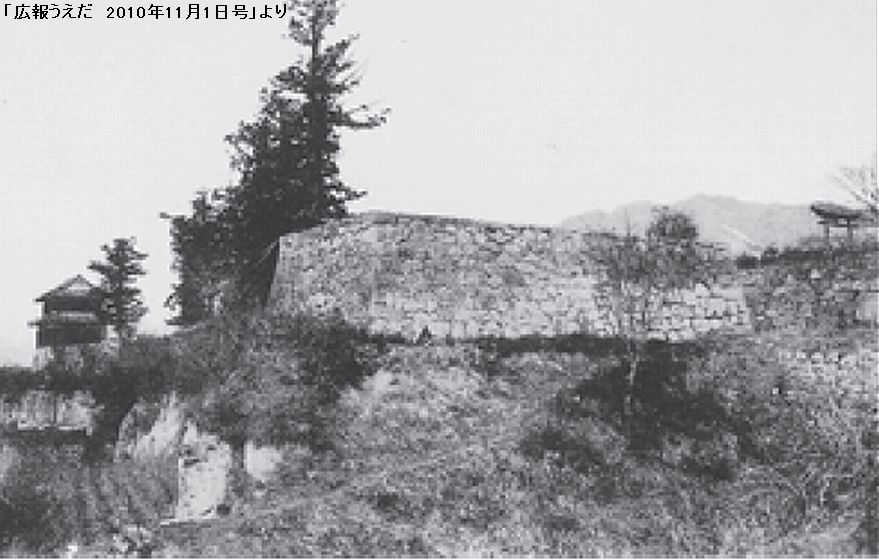

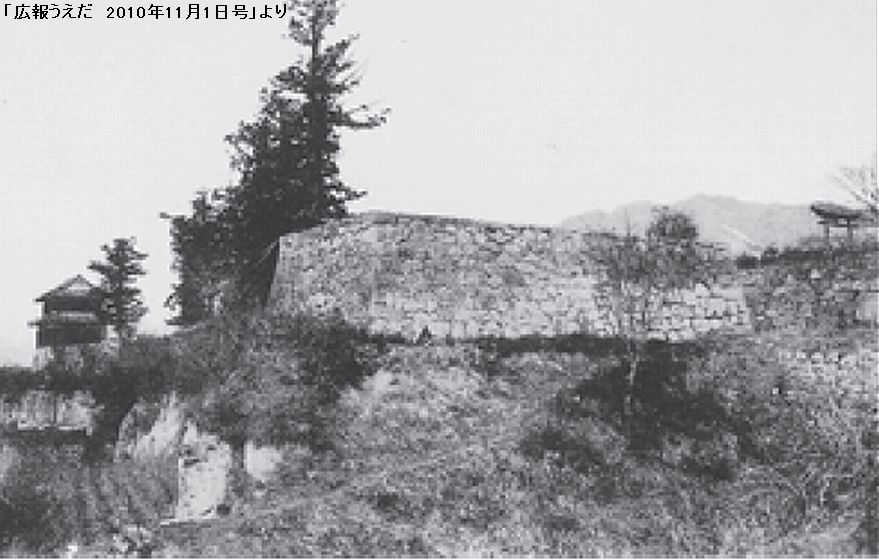

「櫓門」と「北櫓」もなくなりました。→

「櫓門」と「北櫓」もなくなりました。→

←「西櫓」だけが、ぽつんと残っています。

次々と売却されて桑畑や麦畑に変貌していく上田城の姿に深く心を痛めたのが、上田藩御用達の材木商を営んでいた丸山平八郎直養という人でした。

明治七年(1874)、丸山氏は本丸跡地すべてと「西櫓」を買い取り、保存したのです。

明治十二年(1879)頃になって、本丸跡地に松平氏を祀る「松平神社」を建設したいという話が、旧藩士から持ち上がります。

上田城というと真田氏のお城というイメージが強いですが、真田氏が居城していたのは天正十一年(1583)から慶長五年(1600)までのわずか17年間です。

その後は、事実上廃城となっていた上田城を復興させた仙石氏が80年間、それを引き継いだ松平氏が宝永三年(1706)から明治になるまでの162年間、城主を務めていました。

「松平神社」建設の話を受けた丸山平八郎氏は、すぐに本丸跡地の南側半分を神社用地に、「西櫓」とその周囲の土地を上田城最後の藩主・松平忠礼(ただなり)公に寄付したのです。

さらに明治十八年(1885)には、公園にするという約束で残りの土地すべてを上田市に寄付しています。

さらに明治十八年(1885)には、公園にするという約束で残りの土地すべてを上田市に寄付しています。

これが現在の「真田神社」と「上田城跡公園」の礎となりました。

昔は、偉い人がいたものです。

また丸山平八郎氏は、「西櫓」の向かい側にあった石垣を、上田市常磐城(ときわぎ)の自宅に移築・保存しています。

この「丸山邸」も、隠れた観光名所になっているようです。

◇夢野銀次氏ブログ

「上田城石垣は『たそがれ清兵衛』のロケ地にある」

◇池ちゃん氏ブログ

「上田市 丸山邸」

2010年11月に市内企業などと長野大学が設立したNPO「信州上田文化デザイン研究会」は、「上田市や周辺の都市計画やまちづくりは、産官学連携強化の必要性がある。」として、「上田城とその周辺地域を含めたグランドデザイン計画」を提唱し、自治会ごとのまちづくりや、地域活性化の取り組みを結ぶ活動を始めました。(うらやましい!)

そしてその一環として、「丸山邸」と敷地内の蔵などを「平八郎茶屋」と「赤松小三郎記念館」として改修・整備を行い、この11月20日に一般公開する予定になっていました。

ところが、その矢先の11月8日未明、「丸山邸」の土蔵が全焼してしまうというアクシデントに見舞われます。

◇信濃毎日新聞

「上田の「丸山邸」土蔵全焼 明治期の建築」

◇komatuhime氏ブログ

「丸山平八郎宅全焼」

「信州上田文化デザイン研究会」では、何とか事業を継続していきたいと語っておられるようです。

これまでも、上田城の危機を市民力で救ってきた上田市の方たちです。

必ずや、素晴らしい記念館をもう一度私たちに見せて頂けることと確信しております。

事業の成功を、陰ながら、そして心よりお祈り申し上げます。

へそ曲がりなもので、正面を避けて「西櫓」のある「西虎口(こぐち)」からの登城です。

へそ曲がりなもので、正面を避けて「西櫓」のある「西虎口(こぐち)」からの登城です。崖下の駐車場は、かつて尼ヶ淵という川が流れていて、その河岸段丘の崖は天然の要害となっていたそうですが、それは一目瞭然です。

崖上の「西櫓」はとても綺麗で、最近造られたもののように見えますが、実は、取り壊しをまぬがれて唯一築城当時からここに残っている櫓だそうです。

上田城は、明治四年(1871)の廃藩置県で、陸軍の東京鎮台第二分営の管轄下に置かれます。

しかし明治六年(1873)に分営が廃止されると、その翌年から民間への払い下げが始まり、門や櫓、建物、石垣のほか、畳や植木に至るまで売られていったそうです。

唯一残った「西櫓」は昭和三年(1928)に改修され、歴史資料館「徴古館」として昭和二十八年(1953)まで使われました。

その後、資料館は復元された南・北櫓内に移りましたが、そこに、払い下げが始まった当時の写真が展示されていました。

←取り壊しが始まった頃の「本丸東虎口(こぐち)」です。

←取り壊しが始まった頃の「本丸東虎口(こぐち)」です。「南櫓」はすでに撤去され、「櫓門」と「北櫓」はまだ残っています。

左奥に「西櫓」が見えます。

「櫓門」と「北櫓」もなくなりました。→

「櫓門」と「北櫓」もなくなりました。→

←「西櫓」だけが、ぽつんと残っています。

次々と売却されて桑畑や麦畑に変貌していく上田城の姿に深く心を痛めたのが、上田藩御用達の材木商を営んでいた丸山平八郎直養という人でした。

明治七年(1874)、丸山氏は本丸跡地すべてと「西櫓」を買い取り、保存したのです。

明治十二年(1879)頃になって、本丸跡地に松平氏を祀る「松平神社」を建設したいという話が、旧藩士から持ち上がります。

上田城というと真田氏のお城というイメージが強いですが、真田氏が居城していたのは天正十一年(1583)から慶長五年(1600)までのわずか17年間です。

その後は、事実上廃城となっていた上田城を復興させた仙石氏が80年間、それを引き継いだ松平氏が宝永三年(1706)から明治になるまでの162年間、城主を務めていました。

「松平神社」建設の話を受けた丸山平八郎氏は、すぐに本丸跡地の南側半分を神社用地に、「西櫓」とその周囲の土地を上田城最後の藩主・松平忠礼(ただなり)公に寄付したのです。

さらに明治十八年(1885)には、公園にするという約束で残りの土地すべてを上田市に寄付しています。

さらに明治十八年(1885)には、公園にするという約束で残りの土地すべてを上田市に寄付しています。これが現在の「真田神社」と「上田城跡公園」の礎となりました。

昔は、偉い人がいたものです。

また丸山平八郎氏は、「西櫓」の向かい側にあった石垣を、上田市常磐城(ときわぎ)の自宅に移築・保存しています。

この「丸山邸」も、隠れた観光名所になっているようです。

◇夢野銀次氏ブログ

「上田城石垣は『たそがれ清兵衛』のロケ地にある」

◇池ちゃん氏ブログ

「上田市 丸山邸」

2010年11月に市内企業などと長野大学が設立したNPO「信州上田文化デザイン研究会」は、「上田市や周辺の都市計画やまちづくりは、産官学連携強化の必要性がある。」として、「上田城とその周辺地域を含めたグランドデザイン計画」を提唱し、自治会ごとのまちづくりや、地域活性化の取り組みを結ぶ活動を始めました。(うらやましい!)

そしてその一環として、「丸山邸」と敷地内の蔵などを「平八郎茶屋」と「赤松小三郎記念館」として改修・整備を行い、この11月20日に一般公開する予定になっていました。

ところが、その矢先の11月8日未明、「丸山邸」の土蔵が全焼してしまうというアクシデントに見舞われます。

◇信濃毎日新聞

「上田の「丸山邸」土蔵全焼 明治期の建築」

◇komatuhime氏ブログ

「丸山平八郎宅全焼」

「信州上田文化デザイン研究会」では、何とか事業を継続していきたいと語っておられるようです。

これまでも、上田城の危機を市民力で救ってきた上田市の方たちです。

必ずや、素晴らしい記念館をもう一度私たちに見せて頂けることと確信しております。

事業の成功を、陰ながら、そして心よりお祈り申し上げます。