稲荷台(とうかだい)の「稲荷神社」。

社殿と区民センターの間に石造物が並んでいるのが見えたので、行ってみました。

ああ、「花園薬師」のお堂の中にあったのと同じ石仏がたくさん並んでます。

これが、稲荷台の「小薬師」さんなんでしょうね。

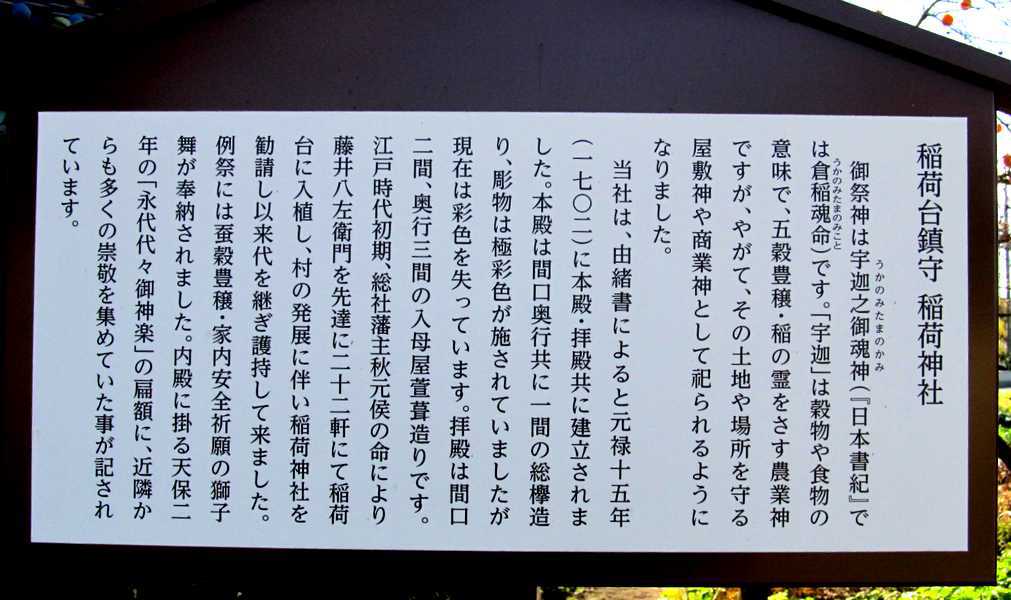

さて、「稲荷神社」です。

入植時は22軒だったということですが、現在は182軒になっています。(平成27年国勢調査)

「彫物は極彩色が施されていたが、現在は彩色を失っている」とありますが、よく見ると痕跡は残っています。

ふと、賽銭箱の文字に目が止まりました。

昭和十五年(1940)、紀元二千六百年を記念して奉納されたようです。

明治政府の御用学者が無理やりこじつけた、神武天皇即位の年・西暦紀元前660年から2600年だという訳です。

「記念 三夫婦三代揃」と刻まれています。

太平洋戦争突入の前年、まだ三代夫婦が欠けることなく揃っていられる頃だったのです。

左側面には、その真塩家三代夫婦の氏名が刻まれています。

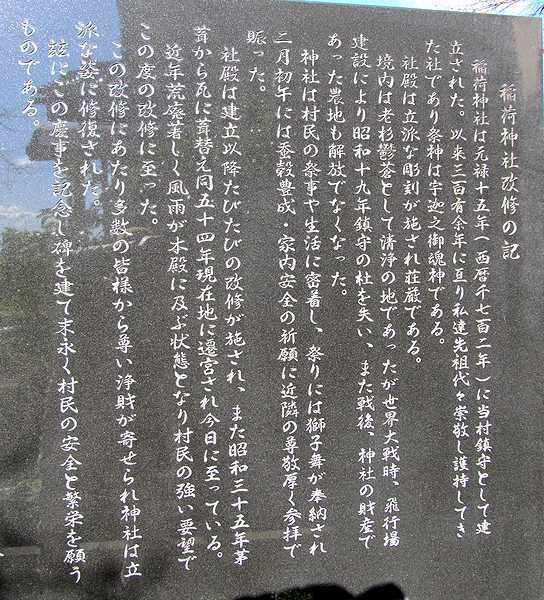

社殿脇に、平成十八年(2006)の改修記念碑が建っています。

それを見ると、かつての境内は「老杉鬱蒼として清浄の地であったが、世界大戦時、飛行場建設により昭和十九年(1944)鎮守の杜(もり)を失ない」とあります。

「陸軍前橋飛行場」(堤ヶ岡飛行場)建設のために伐採されたという老杉は径九尺(2.7m)もあり、伐採後に年輪を数えてみると240余りあったということから、神社創建の年に植えたものであろうということです。(国府村誌)

戦争とは、実に勿体ないことをするものです。

戦争が終わって昭和二十二年(1947)再び杉苗を植え、さらに真塩キクエさんの実家(赤城村)から杉苗百本の寄進を受け、昭和四十年(1965)に補植したといいます。(国府村誌)

「稲荷台」には「真塩」という姓が多いのですが、思い出しました。

下小鳥町の「首塚」に建っている、「枉寃旌表之碑」(おうえんせいひょうのひ)の撰文を書いた真塩紋弥も、「稲荷台」の人でした。

真塩紋弥の墓は、「稲荷神社」のすぐ北の真塩家の墓地に、ひっそりと建っています。

「稲荷神社」の南隣に、もう一つの史跡「大国主命碑」があります。

でかい石碑です。

看板によると、かつては「青面金剛像」の道しるべが建っていたようですが、今は小さな道しるべだけが残っています。

「御成婚記念」とありますが、どなたのご成婚なのか、日付が読み取れないので分かりません。

ただ、「青年団」という呼称は大正に入ってから使われるようになったらしいので、おそらく、明治三十三年(1900)ご成婚の大正天皇ではなく、大正十三年(1924)ご成婚の昭和天皇のことなんでしょう。

さてさて、秋の日は釣瓶落とし。

薄暗くなって、お稲荷(おとうか)に化かされない内に、家路につくとしましょうか。

社殿と区民センターの間に石造物が並んでいるのが見えたので、行ってみました。

ああ、「花園薬師」のお堂の中にあったのと同じ石仏がたくさん並んでます。

これが、稲荷台の「小薬師」さんなんでしょうね。

さて、「稲荷神社」です。

入植時は22軒だったということですが、現在は182軒になっています。(平成27年国勢調査)

「彫物は極彩色が施されていたが、現在は彩色を失っている」とありますが、よく見ると痕跡は残っています。

ふと、賽銭箱の文字に目が止まりました。

昭和十五年(1940)、紀元二千六百年を記念して奉納されたようです。

明治政府の御用学者が無理やりこじつけた、神武天皇即位の年・西暦紀元前660年から2600年だという訳です。

「記念 三夫婦三代揃」と刻まれています。

太平洋戦争突入の前年、まだ三代夫婦が欠けることなく揃っていられる頃だったのです。

左側面には、その真塩家三代夫婦の氏名が刻まれています。

社殿脇に、平成十八年(2006)の改修記念碑が建っています。

それを見ると、かつての境内は「老杉鬱蒼として清浄の地であったが、世界大戦時、飛行場建設により昭和十九年(1944)鎮守の杜(もり)を失ない」とあります。

「陸軍前橋飛行場」(堤ヶ岡飛行場)建設のために伐採されたという老杉は径九尺(2.7m)もあり、伐採後に年輪を数えてみると240余りあったということから、神社創建の年に植えたものであろうということです。(国府村誌)

戦争とは、実に勿体ないことをするものです。

戦争が終わって昭和二十二年(1947)再び杉苗を植え、さらに真塩キクエさんの実家(赤城村)から杉苗百本の寄進を受け、昭和四十年(1965)に補植したといいます。(国府村誌)

「稲荷台」には「真塩」という姓が多いのですが、思い出しました。

下小鳥町の「首塚」に建っている、「枉寃旌表之碑」(おうえんせいひょうのひ)の撰文を書いた真塩紋弥も、「稲荷台」の人でした。

真塩紋弥の墓は、「稲荷神社」のすぐ北の真塩家の墓地に、ひっそりと建っています。

「稲荷神社」の南隣に、もう一つの史跡「大国主命碑」があります。

でかい石碑です。

看板によると、かつては「青面金剛像」の道しるべが建っていたようですが、今は小さな道しるべだけが残っています。

「御成婚記念」とありますが、どなたのご成婚なのか、日付が読み取れないので分かりません。

ただ、「青年団」という呼称は大正に入ってから使われるようになったらしいので、おそらく、明治三十三年(1900)ご成婚の大正天皇ではなく、大正十三年(1924)ご成婚の昭和天皇のことなんでしょう。

さてさて、秋の日は釣瓶落とし。

薄暗くなって、お稲荷(おとうか)に化かされない内に、家路につくとしましょうか。

【稲荷台の稲荷神社】

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。