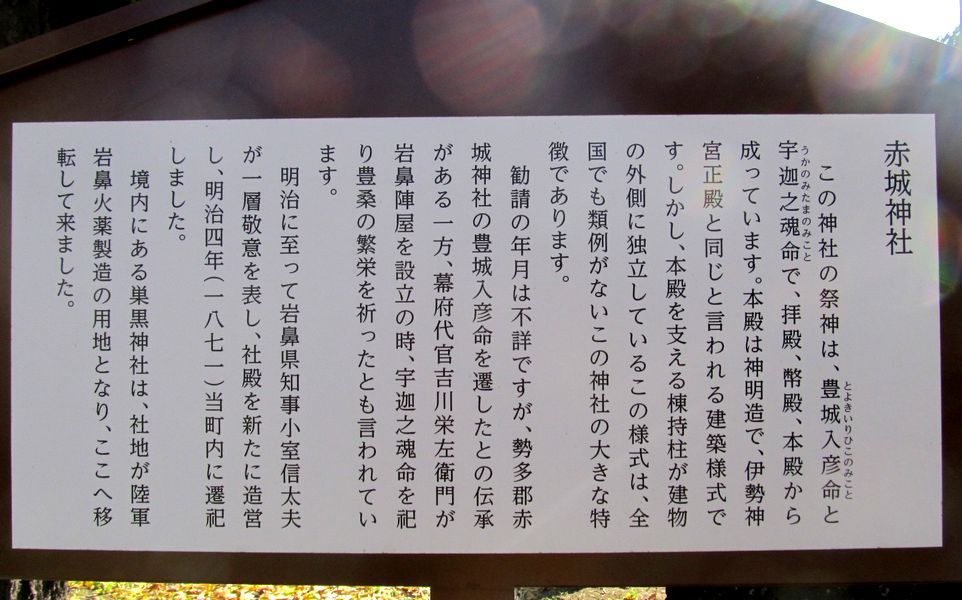

岩鼻町の「赤城神社」です。

看板で、「全国でも類例がない」という「棟持柱が建物の外側に独立している」本殿です。

上野国神社明細帳の「赤城神社」由緒によると、初めは「豊城入彦命」(とよきいりひこのみこと)だけを祀っていた神社だったようです。

もう一柱の祭神「宇迦之御魂命」(うかのみたまのみこと)については、こう書かれています。

「字坂上北」が、まさに「岩鼻陣屋」のあった場所です。

「赤城神社」には鳥居が二つあって、境内入口の鳥居には「正一位 赤城大明神」という扁額、

もう一つの鳥居には、「正一位 保食稲荷大明神」という扁額が掛かっています。

こちらの鳥居は、「岩鼻陣屋」にあった「稲荷神社」のものだそうで、柱にこんな文字が刻まれています。

「山本大善源雅直」は、陸奥国川俣代官、甲斐国石和代官を経て、文政六年(1823)に四代目岩鼻代官となります。

その支配地は上野・下野・武蔵で、支配高134,991石は関東の代官としては最も大きい石高です。

また家禄603石9斗は、当時の江戸幕府代官42人の内で三番目という、かなりの地位にいた人物のようです。

岩鼻代官就任中の文政十年(1827)に関東取締代官を兼任、天保三年(1832)には江戸廻代官も兼任し、天保十三年(1842)に岩鼻代官を退くと、江戸城二ノ丸留守居を勤めています。

各地の代官を勤めながら、もっぱら領民の教導に力を注いだようで、その時に使ったとされる「教諭三章」の、各章見出しを見てみましょう。

この夫々の章に、何故そうすべきなのか、そうするにはどういう心掛けでどういう行動をとればよいのかが、嚙んで含めるように平易な言葉で書かれています。

裏を返せば、当時の領民とくに農民の気風がそうではなかったということなのでしょう。

ところで「保食稲荷大明神」の「保食」は「うけもち」と読み、「うけ」は食べ物のことだそうです。

「日本書紀」には、食物・穀物を司る「保食神」(うけもちのかみ)という女神が出てきます。

また、「うか」という言葉も食べ物のことで、「宇迦之御魂命」(うかのみたまのみこと)も食物・穀物の神様です。

さらに、「宇迦之御魂命」は「倉稲魂命」とも書かれ、これが稲作の神「稲荷神」と同一視されたようです。

けっきょく、「赤城神社」の祭神「宇迦之御魂命」も、「保食稲荷大明神」も同じ神様ということになります。

本殿の後ろに、三代目岩鼻代官・吉川貞幹撰による「稲荷霊験碑」というのが建っており、陣屋の「稲荷神社」建立の経緯が記されています。

本殿の後ろに、三代目岩鼻代官・吉川貞幹撰による「稲荷霊験碑」というのが建っており、陣屋の「稲荷神社」建立の経緯が記されています。

吉川貞幹が赴任した翌年の文化九年(1812)の銘があるので、これも鳥居と一緒に「岩鼻陣屋」から移されたのでしょう。

現在、その「稲荷神社」の社殿はなく、鳥居を残すのみとなっています。

「上野国神社明細帳」の続きを読んでみましょう。

ということで、明治二十八年(1895)に廃社になったのですね。

看板の最後に書かれている「巣黒神社」(すぐろじんじゃ)については、「史跡看板散歩-35 村主神社」に出てきますので、そちらをご覧ください。

看板で、「全国でも類例がない」という「棟持柱が建物の外側に独立している」本殿です。

上野国神社明細帳の「赤城神社」由緒によると、初めは「豊城入彦命」(とよきいりひこのみこと)だけを祀っていた神社だったようです。

| 「 | 勧請年月不詳、当国勢多郡赤城神社祭神、大己貴命(おおなむちのみこと)、豊城入彦命ナルヲ、其一神ヲ遷セシヨシ、老口ニ伝来ス、」 |

もう一柱の祭神「宇迦之御魂命」(うかのみたまのみこと)については、こう書かれています。

| 「 | 又、合殿祭神ハ字坂上北ニアリテ稲荷神社ト称シ、寛政六年(1794)旧幕府代官吉川栄左衛門岩鼻陣屋設立ノ時、宇迦之御魂命ヲ祭リ国内農桑ノ幸福ヲ祈リ、」 |

「字坂上北」が、まさに「岩鼻陣屋」のあった場所です。

「赤城神社」には鳥居が二つあって、境内入口の鳥居には「正一位 赤城大明神」という扁額、

もう一つの鳥居には、「正一位 保食稲荷大明神」という扁額が掛かっています。

こちらの鳥居は、「岩鼻陣屋」にあった「稲荷神社」のものだそうで、柱にこんな文字が刻まれています。

「山本大善源雅直」は、陸奥国川俣代官、甲斐国石和代官を経て、文政六年(1823)に四代目岩鼻代官となります。

その支配地は上野・下野・武蔵で、支配高134,991石は関東の代官としては最も大きい石高です。

また家禄603石9斗は、当時の江戸幕府代官42人の内で三番目という、かなりの地位にいた人物のようです。

岩鼻代官就任中の文政十年(1827)に関東取締代官を兼任、天保三年(1832)には江戸廻代官も兼任し、天保十三年(1842)に岩鼻代官を退くと、江戸城二ノ丸留守居を勤めています。

各地の代官を勤めながら、もっぱら領民の教導に力を注いだようで、その時に使ったとされる「教諭三章」の、各章見出しを見てみましょう。

| 一、 | 父母に孝行を尽くし、己れより目上の者を敬ひ、一家親類をはじめ村里相互ひに中よくむつましくすべき事。 |

| 一、 | 人々我家職をはげみ、少しにても奢りがましき事かたく慎むべき事。 |

| 一、 | 上よりの法度を堅く守り、常々子弟のものを教訓し、悪事をなさしむべからざる事。 |

(参照:松崎欣一氏著「幕府代官山本大膳に

関わる五種の法令・教諭書類をめぐって」)

関わる五種の法令・教諭書類をめぐって」)

この夫々の章に、何故そうすべきなのか、そうするにはどういう心掛けでどういう行動をとればよいのかが、嚙んで含めるように平易な言葉で書かれています。

裏を返せば、当時の領民とくに農民の気風がそうではなかったということなのでしょう。

ところで「保食稲荷大明神」の「保食」は「うけもち」と読み、「うけ」は食べ物のことだそうです。

「日本書紀」には、食物・穀物を司る「保食神」(うけもちのかみ)という女神が出てきます。

また、「うか」という言葉も食べ物のことで、「宇迦之御魂命」(うかのみたまのみこと)も食物・穀物の神様です。

さらに、「宇迦之御魂命」は「倉稲魂命」とも書かれ、これが稲作の神「稲荷神」と同一視されたようです。

けっきょく、「赤城神社」の祭神「宇迦之御魂命」も、「保食稲荷大明神」も同じ神様ということになります。

本殿の後ろに、三代目岩鼻代官・吉川貞幹撰による「稲荷霊験碑」というのが建っており、陣屋の「稲荷神社」建立の経緯が記されています。

本殿の後ろに、三代目岩鼻代官・吉川貞幹撰による「稲荷霊験碑」というのが建っており、陣屋の「稲荷神社」建立の経緯が記されています。吉川貞幹が赴任した翌年の文化九年(1812)の銘があるので、これも鳥居と一緒に「岩鼻陣屋」から移されたのでしょう。

現在、その「稲荷神社」の社殿はなく、鳥居を残すのみとなっています。

「上野国神社明細帳」の続きを読んでみましょう。

| 「 | 明治二年(1869)ニ至リテ岩鼻県知事小室信太夫一層崇敬ノ意ヲ表シ、新ニ社殿ヲ造営シ結構旧ニ増加セリ、 |

| 同四年(1871)廃県ノ時、町内ニ遷祀シ相殿三座ハ明治十年(1877)五月十九日合祭シタルモノナリ、 | |

| 明治二十八年(1895)一月二十八日廃社シテ、更ニ村社赤城神社ニ祭合セリ」 |

ということで、明治二十八年(1895)に廃社になったのですね。

看板の最後に書かれている「巣黒神社」(すぐろじんじゃ)については、「史跡看板散歩-35 村主神社」に出てきますので、そちらをご覧ください。

【岩鼻町赤城神社】