手島仁氏著「鋳金工芸家・森村酉三とその時代」によると、井上保三郎が池袋の森村酉三の自宅を訪ね、白衣大観音の原型制作を依頼したのは昭和七年(1932)だったそうです。

手島氏は、平成十一年(1999)に酉三の妻・寿々夫人から、保三郎が制作依頼に来た時の話を聞いています。

手島氏の著書から抜き書きしてみましょう。

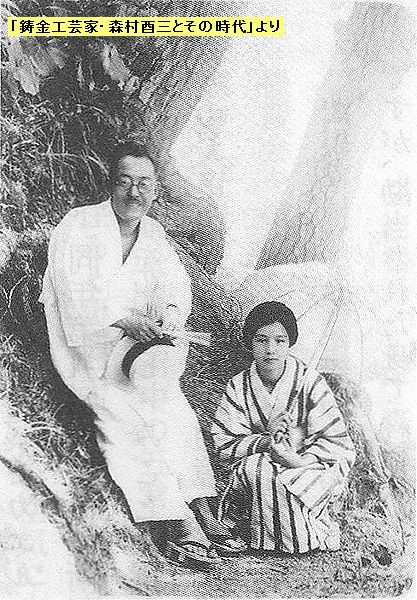

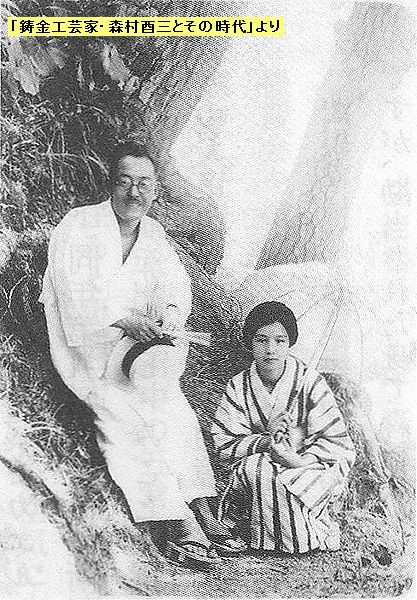

寿々さんによれば、酉三は寿々さんを伴って奈良の古寺を巡礼し、観音様の構想を練ったということです。

寿々さんによれば、酉三は寿々さんを伴って奈良の古寺を巡礼し、観音様の構想を練ったということです。

寿々さん、べっぴんさんですねぇ。

寿々さんは明治三十六年(1903)生まれ、当時伊勢崎で一、二を競う料亭「藤本」の一人娘だったそうです。

その家へまだ東京美術学校生の酉三が顔を出し、寿々さんに一目ぼれ。

逢瀬を重ね、ついに大正十三年(1924)結婚を約すまでに至りました。

ところが名門・森村家は二人の結婚に反対で、酉三は勘当されたまま東京で新婚生活を送ることになります。

昭和二年(1927)酉三が帝展に初入選したことでようやく勘当が解け、翌年池袋に新居とアトリエを構えたということです。

江戸川乱歩が酉三家の隣へ越してきたのは、その6年後です。

酉三の家はもうありませんが、乱歩の家は保存されています。

話を戻しましょう。

高崎市HPの「白衣大観音と観光高崎」によると、酉三は白衣大観音のお顔について「天平の如意輪観音から素材をとっているが、明治、大正、昭和の美人の顔がそれぞれ織り込んである」と語っていたとありますが、手島仁氏は大胆にも寿々さんに「夫人をモデルにしたのではないですか。」と尋ねています。

それに対し寿々さんは、「心の中にはイメージとしてもっていたのでは。」と、はにかみながら応えて微笑んだということですから、もしかするとあの観音さまの美しいお顔の中には、寿々さんが入っているのかも知れませんね。

酉三が身長一尺三寸(約39cm)のセメント製原型像を完成させたのは、昭和九年(1934)五月二十八日でした。

酉三が身長一尺三寸(約39cm)のセメント製原型像を完成させたのは、昭和九年(1934)五月二十八日でした。

この原型像を池袋の酉三のアトリエから日本橋の井上工業東京支店まで自転車で運んだのが、井上工業に入社して間もない元首相・田中角栄であったというのは、わりと有名なエピソードとして伝わっています。

ずっと井上工業とともに歩んだ横田忠一郎氏が書いた、「高崎白衣観音のしおり」という小冊子の中でも、こう書かれています。

ということで、このエピソードの出どころは田中角栄本人だったようなんですが、手島仁氏は「果たしてこれは本当のことであろうか。」と疑問を呈しています。

日本経済新聞に角栄本人が寄稿した「私の履歴書 田中角栄」によると、新潟から上京したのが昭和九年(1934)三月二十七日、十六歳の時です。

理化学研究所所長・大河内正敏を頼って書生になるつもりだったが門前払いを受け、仮宿にするつもりだった井上工業東京支店に頼み込んで住込みの小僧となります。

原型像が完成したのはその二か月後ですから、はたしてそんな入社間もない小僧に、原型像運搬などという大事な仕事を任せるだろうかというのが、手島氏の疑問です。

ただ、山岡淳一郎氏著「田中角栄を歩く」を見ると、井上工業時代の角栄少年がすでにただ物でないことを示す逸話が書かれています。

ということで、角栄少年は半年くらいで井上工業を辞めてしまうのですが、その間の行動はなかなかのものです。

上記の逸話が本当の話しであれば、大事な仕事を任せられるだけの信頼を得ていたのではないでしょうか。

その真実は、観音さまがご存知のはずです。

でも観音さまは、「あなたがそう思うなら、それでいいのですよ。」と、ただ微笑んでいらっしゃるだけ。

はい、仰せの通りにいたしましょう。

手島氏は、平成十一年(1999)に酉三の妻・寿々夫人から、保三郎が制作依頼に来た時の話を聞いています。

手島氏の著書から抜き書きしてみましょう。

| 「 | 寿々によれば井上は『私はセメント会社を経営していてコンクリートが豊富にある。これを何かに活かしたい。 ついては、私は観音様を信仰しており、あなたの手で立派な観音様をつくってもらいたい。』と語りかけた。 |

| 井上の熱意に打たれた酉三は無料で制作することを約束した。」 |

寿々さんによれば、酉三は寿々さんを伴って奈良の古寺を巡礼し、観音様の構想を練ったということです。

寿々さんによれば、酉三は寿々さんを伴って奈良の古寺を巡礼し、観音様の構想を練ったということです。寿々さん、べっぴんさんですねぇ。

寿々さんは明治三十六年(1903)生まれ、当時伊勢崎で一、二を競う料亭「藤本」の一人娘だったそうです。

その家へまだ東京美術学校生の酉三が顔を出し、寿々さんに一目ぼれ。

逢瀬を重ね、ついに大正十三年(1924)結婚を約すまでに至りました。

ところが名門・森村家は二人の結婚に反対で、酉三は勘当されたまま東京で新婚生活を送ることになります。

昭和二年(1927)酉三が帝展に初入選したことでようやく勘当が解け、翌年池袋に新居とアトリエを構えたということです。

江戸川乱歩が酉三家の隣へ越してきたのは、その6年後です。

酉三の家はもうありませんが、乱歩の家は保存されています。

話を戻しましょう。

高崎市HPの「白衣大観音と観光高崎」によると、酉三は白衣大観音のお顔について「天平の如意輪観音から素材をとっているが、明治、大正、昭和の美人の顔がそれぞれ織り込んである」と語っていたとありますが、手島仁氏は大胆にも寿々さんに「夫人をモデルにしたのではないですか。」と尋ねています。

それに対し寿々さんは、「心の中にはイメージとしてもっていたのでは。」と、はにかみながら応えて微笑んだということですから、もしかするとあの観音さまの美しいお顔の中には、寿々さんが入っているのかも知れませんね。

酉三が身長一尺三寸(約39cm)のセメント製原型像を完成させたのは、昭和九年(1934)五月二十八日でした。

酉三が身長一尺三寸(約39cm)のセメント製原型像を完成させたのは、昭和九年(1934)五月二十八日でした。この原型像を池袋の酉三のアトリエから日本橋の井上工業東京支店まで自転車で運んだのが、井上工業に入社して間もない元首相・田中角栄であったというのは、わりと有名なエピソードとして伝わっています。

ずっと井上工業とともに歩んだ横田忠一郎氏が書いた、「高崎白衣観音のしおり」という小冊子の中でも、こう書かれています。

| 「 | たまたま高崎本社から東京支店に出張していた横田が事務所で仕事の打合せをしていた時のことであった。 |

| 暗くなって工事現場から帰ると、早々に夕飯を嚙みかみ、数冊の本を小脇に抱えて『只今から夜学にいってまいります。』という一青年に出あった。 | |

| いまどきの若い者にしては感心なものだと、独りうなづいていたが、この青年が将来の日本を背負う総理大臣になるとは、夢にも思ってもみなかった。 |

|

| 後年(田中から)『君(横田)に言われて、仏さまをこわしては大変と大事に布団に包み、自転車の後につけて慎重に運んだよ。』と聞かされたが、記憶力の相違か、横田は覚えていない。」 |

ということで、このエピソードの出どころは田中角栄本人だったようなんですが、手島仁氏は「果たしてこれは本当のことであろうか。」と疑問を呈しています。

日本経済新聞に角栄本人が寄稿した「私の履歴書 田中角栄」によると、新潟から上京したのが昭和九年(1934)三月二十七日、十六歳の時です。

理化学研究所所長・大河内正敏を頼って書生になるつもりだったが門前払いを受け、仮宿にするつもりだった井上工業東京支店に頼み込んで住込みの小僧となります。

原型像が完成したのはその二か月後ですから、はたしてそんな入社間もない小僧に、原型像運搬などという大事な仕事を任せるだろうかというのが、手島氏の疑問です。

ただ、山岡淳一郎氏著「田中角栄を歩く」を見ると、井上工業時代の角栄少年がすでにただ物でないことを示す逸話が書かれています。

| 「 | 『お茶をもってこい』。月島の水産試験場新築工事現場の昼休み、鳶職からそう命じられた角栄は、血相を変えて言い返した。 『おれはおまえたちの小僧じゃないぞ。おまえたちの元請会社から監督にきているのだ。おまえたちのほうがお茶を汲んで出したらどうだ』 『なにを! このやろう』。鳶職の一団が立ち上がった。 角栄はスコップをぶんぶん振り回しながら身構える。 その場は収まった。 身長164センチ、体重60キロ。体格は人並みでも、向こう意気は強かった。 |

| 角栄は、井上工業で建築業のイロハを覚えた。 夜10時前に授業が終わると「現場別出面(職人の出勤表)」の確認に芝の左官屋の親方、上野の大工の棟梁の家へと自転車を飛ばす。 不況下で工事原価はギリギリに見積もられている。職人の手配で寸分の無駄もあってはいけない。 早朝から、資材の荷揚げ、タイル目地のモルタル仕上げと現場にへばりついた。 |

|

| 夏の盛り、三河島の小学校の新築現場で監督から屋根のスレートの並べ方が下手だと怒鳴られ、逆上した角栄は足元のスレートをビシャ、ビシャ踏み割って現場から逃走した。 ついでに井上工業も辞めた。」 |

ということで、角栄少年は半年くらいで井上工業を辞めてしまうのですが、その間の行動はなかなかのものです。

上記の逸話が本当の話しであれば、大事な仕事を任せられるだけの信頼を得ていたのではないでしょうか。

その真実は、観音さまがご存知のはずです。

でも観音さまは、「あなたがそう思うなら、それでいいのですよ。」と、ただ微笑んでいらっしゃるだけ。

はい、仰せの通りにいたしましょう。