観音山へのゲートのような、石原歩道橋。

観音山へのゲートのような、石原歩道橋。「ようこそ、観音山へ!」の横断幕でもあったら、いいんじゃないでしょうかねぇ。

歩道橋の手前を左斜めに入っていくと、「あかりの資料館」があります。

私設の資料館ながら、実に充実しています。

ぜひ、お訪ね頂きたいおすすめスポットです。

歩道橋をくぐってすぐ右角に建っている大きな塔は、「七士殉職供養塔」です。

歩道橋をくぐってすぐ右角に建っている大きな塔は、「七士殉職供養塔」です。昭和十年(1935)にこの付近を襲った大洪水の際、救出にあたって殉職した高崎第15連隊の兵士7名の慰霊供養塔です。

(◇過去記事「七士殉職供養塔」)

この大洪水で、連隊兵営(現城址公園)と烏川右岸の「乗附練兵場」とを結ぶ「振武橋(しんぶばし)」も、流失しています。

この大洪水で、連隊兵営(現城址公園)と烏川右岸の「乗附練兵場」とを結ぶ「振武橋(しんぶばし)」も、流失しています。「振武橋」は、昭和九年(1934)の陸軍大演習の最後に「乗附練兵場」で観兵式が行われ、天皇陛下が行幸されるために架けられた橋で、当初は「行幸橋(みゆきばし)」と呼んだようです。

一般人が利用する橋ではなかったためか、当時の地図を見ても記載されておらず、どの辺に架かっていたのかよく分かりませんでした。

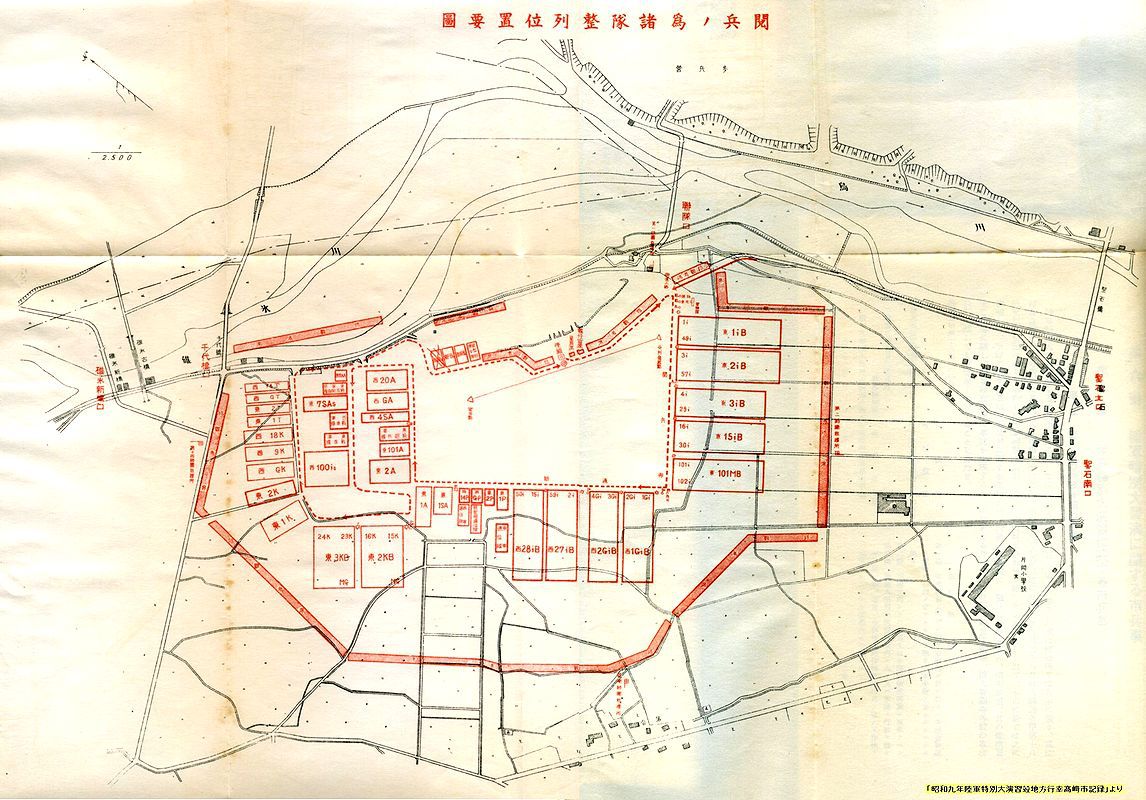

ところが、別件で「陸軍特別大演習竝地方行幸髙﨑市記録」という本を見ていた時、それらしき橋が描かれている図を見つけました。

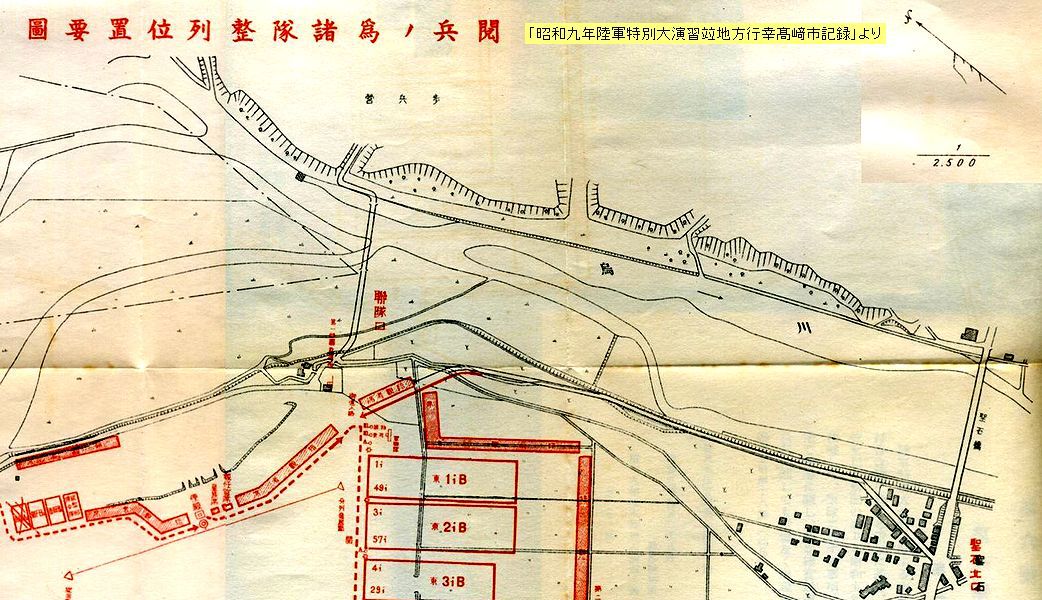

分かりますか?少し拡大してみましょうか。

でも、どこなのか分かりませんよね。

そこで、昭和9年の高崎市街図に橋の線を写してみました。

(方位は「整列位置要図」に合わせてあります。)

ちょうど、今の「和田橋」の辺りだったんですね。

さて、話を戻しましょう。

さて、話を戻しましょう。今は「聖石橋」から清水寺の石段下まで、道はまっすぐ通っていますが、この「観音道路」が出来たのは、昭和七年(1932)でした。

それまではというと、写真の「七士殉職供養塔」から斜め右に入って、くねくねと曲がりながら石段下に至るという細道でした。

次回は、その道筋をご紹介いたしましょう。