函館という町は、歴史を大切にする町だなという印象は、この「元町公園」ひとつを見ても、とても強く感じられます。

函館という町は、歴史を大切にする町だなという印象は、この「元町公園」ひとつを見ても、とても強く感じられます。園内には、函館ゆかりの歴史上の人物を説明した円柱が立ち、観光案内所も兼ねた「函館市写真歴史館」があります。

園内には、「函館四天王」という立派な銅像が建っています。

園内には、「函館四天王」という立派な銅像が建っています。

説明板を見ると、函館の町のために私財を投じて貢献した人たちだそうです。

説明文の中で興味深いのは、「市民精神の源流」と題した次の一節です。

| 「 | 明治の函館は本州のように、旧藩の遺産も恩恵もなく従ってその束縛もなく市民は自主的に市民精神を養い、経済の発展を計り進んだ都市造りをした。」 |

地方自治のあり方について、実に示唆に富む一文ではないでしょうか。

「元町公園」のすぐ上に、素敵な洋館が建っています。

「元町公園」のすぐ上に、素敵な洋館が建っています。

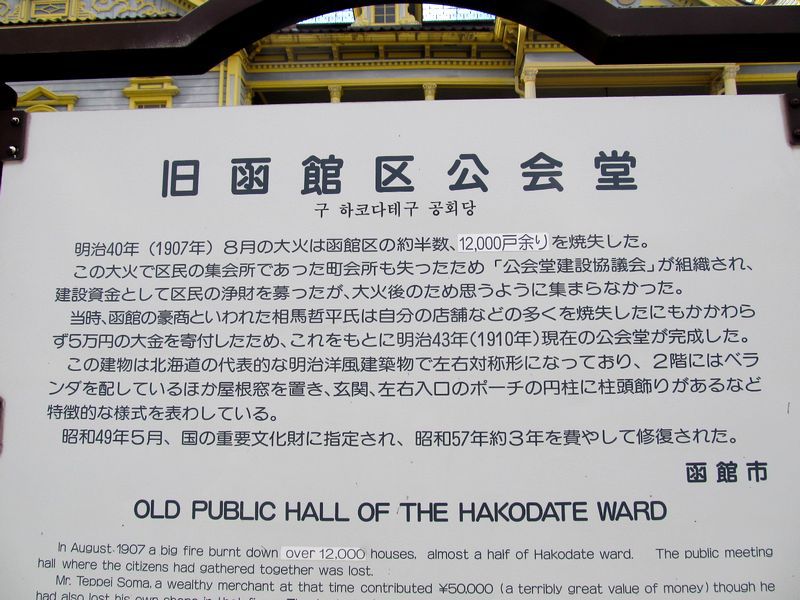

「旧函館区公会堂」だそうです。

説明板には、単なる建物の紹介だけでなく、そこに関わる人と歴史も紹介されています。

簡潔な文章ながら、そこには「函館四天王像」同様、見る人を感銘させる物語があります。

| 「 | 明治40年(1907)8月の大火は函館区の約半数12,000戸余りを焼失した。 |

| この大火で区民の集会所であった町会所も失ったため「公会堂建設協議会」が組織され、建設資金として区民の浄財を募ったが、大火後のため思うように集まらなかった。 | |

| 当時、函館の豪商とされた相馬哲平氏は自分の店舗などの多くを焼失したにもかかわらず5万円の大金を寄付したため、これをもとに明治43年(1910)現在の公会堂が完成した。」 |

わが高崎市においても、これから史跡案内板を整備していこうとしています。(過去記事「嬉しいような・・・話」)

函館のこれらの史跡説明板の書き方は、大いに参考すべきところがありましょう。

その豪商・相馬哲平が、明治四十年の大火後に数年をかけて建てたという「旧相馬邸」が、「元町公園」のすぐそばにあります。

その豪商・相馬哲平が、明治四十年の大火後に数年をかけて建てたという「旧相馬邸」が、「元町公園」のすぐそばにあります。函館へ来た人は必ずと言っていいほど訪れる観光スポットのようです。

しかし迷道院は、その向かい側の家に、より深い興味をそそられてしまいました。

しかし迷道院は、その向かい側の家に、より深い興味をそそられてしまいました。普通のお宅のようですが、黒板塀に囲まれた瀟洒な造り、土蔵の窓に嵌められた硝子戸のレトロな雰囲気が素敵です。

ちょうど表へ出てきたこの家のご主人に、「素敵なお家ですね。」と声をお掛けすると、ポツリ、ポツリとこの家の歴史を話し始めてくれました。

この建物は明治の半ば頃に建てられたもので、松前藩の家老職も務めた重臣の家系である下国(しもぐに)氏の屋敷だったそうです。

「旧相馬邸」よりも早くこの地に建てられた屋敷は、当時「下国御殿」と呼ばれていたとか。

「本間一男という人を知っていますか?」と聞かれ、「いや、知りません。」というと、「日本点字図書館」の創立者だと教えてくれました。

北海道留萌増毛町の商家「丸一」本間家に生まれた一男は、5歳の時、脳膜炎にかかって視力を失ってしまいます。

本間家と下国家は親戚の間柄で、一男は14歳の時この家に住み込んで、ここから近くの「函館盲唖院」に通っていたんだそうです。

そんな由緒歴史のあるお屋敷ですが、敢えて文化財登録もせず補助金も受けていないということです。

「今日は水曜日でお休みなんですが、喫茶もやってるんですよ。」ということで、残念ながらこの日は見られませんでしたが、そういう形で活用・公開されているようです。

そういえばわが高崎でも最近、長く非公開であった倉賀野の旧「大黒屋」が、「おもてなし館」として利用されるというニュースがありました。

これらに倣って、高崎の他の伝統的建築物も、活用・公開されるようになるといいなと思いました。

歴史の町「函館」には、昔の建築物がたくさん残され、それらのほとんどは今も活用されています。

歴史の町「函館」には、昔の建築物がたくさん残され、それらのほとんどは今も活用されています。

レトロな街並みに、市電がすごく似合っていました。

料金210円~250円という低料金、3分~5分間隔で運行される市電は、市民にも観光客にも、まさに便利な足として利用されています。

いい町です、函館。