いつから中断したんだっけな、と振り返ってみたら、5月15日以来なんですね。

上豊岡の「浦野邸」でストップしていました。

すっかり真夏になってしまい、熱中症が恐ろしいので夕方日差しが弱くなってから出かけました。

藪っ蚊もその頃活動を始めるようで、少し献血をさせられました・・・。

浦野邸の前を西に行くと、道端にけっこう立派な石灯籠が建っています。

浦野邸の前を西に行くと、道端にけっこう立派な石灯籠が建っています。

ちょっと傾いでしまっている石燈籠のそばには、これも立派な石造りの祠が蔓草にまとわりつかれ、忘れられたように佇んでいます。

80mほど進むと丁字路に出て、どちらへ進むか迷いましたが、左へ行ってみることにしました。

80mほど進むと丁字路に出て、どちらへ進むか迷いましたが、左へ行ってみることにしました。

その先の角に、大きな石が頭をつん出しています。

前へ回ってみると、寛政十一年(1799)の庚申塔でした。

その斜向かいの角には、これも忘れられたようにいくつかの墓石が並んでいます。 ↓

その一つには「風外別峯禅定門位」と刻まれていますから、路傍に捨て置かれる人ではなかったのでしょうに・・・。

その先を防風林に沿って西へ進むと、これもまた忘れられたような石碑と錆びついた看板が、ぽつんと立っていました。

その先を防風林に沿って西へ進むと、これもまた忘れられたような石碑と錆びついた看板が、ぽつんと立っていました。

このままでは、あと数年もすると看板の文字も読めなくなってしまうかも知れませんので、判読できる内に書き残しておきましょう。

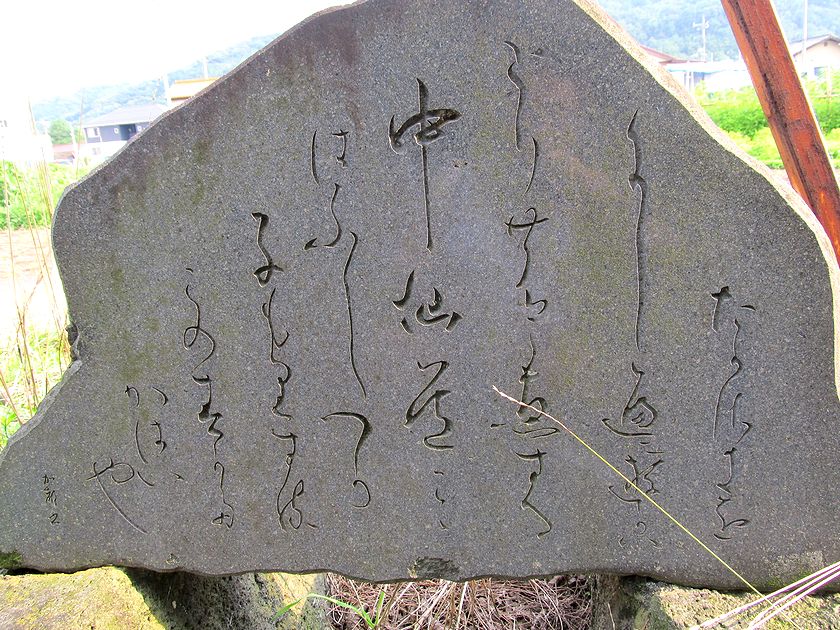

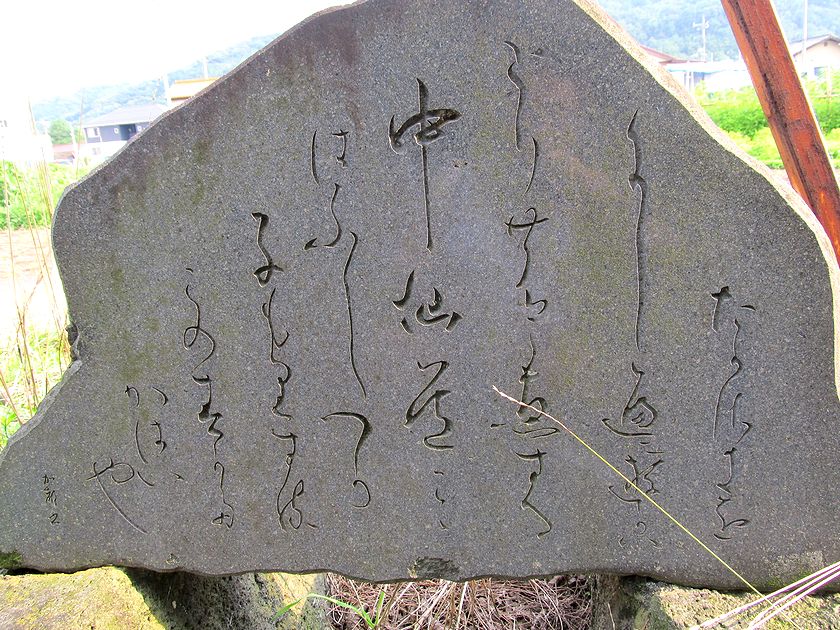

これがその旋頭歌なんですが、何と書いてあるのか読めません。

これがその旋頭歌なんですが、何と書いてあるのか読めません。

近所の方に聞いても分からない、八幡公民館に聞いても八幡文化會なる団体も不明です。

前橋の県立文書館ならば、すらすら読んで頂けるのではないかと、メールに写真を添付してお願いしてみたのですが、解読できない部分があるということでした。

そうかー、くずし字というのは、専門家ならスラスラ読めるというものでもないんだな、と妙にほっとした部分もあるのですが、何かが喉につっかかっているようで気持ちが悪いのです。

窮すれば通ずと言いますが、そんな時、人間ってふっと思いつくもんですね。

書画骨董に詳しい連雀町の「さいち民芸店」主・雀の子さん、あの方ならきっと読めるに違いないと、写真を持ち込みました。

さしもの雀の子さんも、いろいろな字を当てはめて解読してみるもののピタッと来なかったようで、写真を預けることにしました。

数日して頂いたメールによると、その後、わざわざ現地まで歌碑を見に行って下さったそうで、こんな風に読み下して頂きました。

おかげさまでやっと胸のつかえが取れましたが、難しいものなんですね、

くずし字って。

雀の子さん、どうもありがとうございました!

上豊岡の「浦野邸」でストップしていました。

すっかり真夏になってしまい、熱中症が恐ろしいので夕方日差しが弱くなってから出かけました。

藪っ蚊もその頃活動を始めるようで、少し献血をさせられました・・・。

浦野邸の前を西に行くと、道端にけっこう立派な石灯籠が建っています。

浦野邸の前を西に行くと、道端にけっこう立派な石灯籠が建っています。ちょっと傾いでしまっている石燈籠のそばには、これも立派な石造りの祠が蔓草にまとわりつかれ、忘れられたように佇んでいます。

80mほど進むと丁字路に出て、どちらへ進むか迷いましたが、左へ行ってみることにしました。

80mほど進むと丁字路に出て、どちらへ進むか迷いましたが、左へ行ってみることにしました。

その先の角に、大きな石が頭をつん出しています。

前へ回ってみると、寛政十一年(1799)の庚申塔でした。

その斜向かいの角には、これも忘れられたようにいくつかの墓石が並んでいます。 ↓

その一つには「風外別峯禅定門位」と刻まれていますから、路傍に捨て置かれる人ではなかったのでしょうに・・・。

その先を防風林に沿って西へ進むと、これもまた忘れられたような石碑と錆びついた看板が、ぽつんと立っていました。

その先を防風林に沿って西へ進むと、これもまた忘れられたような石碑と錆びついた看板が、ぽつんと立っていました。

このままでは、あと数年もすると看板の文字も読めなくなってしまうかも知れませんので、判読できる内に書き残しておきましょう。

| 「 | この道は現在の中仙道が出来る以前からの道で、信州道、善光寺道、鎌倉街道とも謂れ、遠くは源頼朝の浅間山への鹿狩り、義経の奥州平泉への逃避行、新田義貞の鎌倉攻め、徳川時代には参勤交代の裏街道として、又、碓氷川の氾濫どきには脇道として庶民に親しまれた |

| 少し西方には僧の宮があるが尼海道にあったのを移した。そこにある宝篋印塔の基石に文明十?年五月廿日池?禅尼とある。鎌倉時代に字重殿に館を構へていた平家縁りの尼僧であった?である | |

| 何の変哲もない野道であるが、藤塚町に残された唯一由緒ある史跡と古道です | |

| この歌(ふじ塚をうたふ歌)は当時の藤塚村の生活を歌った和歌(旋頭歌)で徳川中頃歌はれたと思はれます | |

| 平成七年八月 八幡文化會」 |

これがその旋頭歌なんですが、何と書いてあるのか読めません。

これがその旋頭歌なんですが、何と書いてあるのか読めません。近所の方に聞いても分からない、八幡公民館に聞いても八幡文化會なる団体も不明です。

前橋の県立文書館ならば、すらすら読んで頂けるのではないかと、メールに写真を添付してお願いしてみたのですが、解読できない部分があるということでした。

そうかー、くずし字というのは、専門家ならスラスラ読めるというものでもないんだな、と妙にほっとした部分もあるのですが、何かが喉につっかかっているようで気持ちが悪いのです。

窮すれば通ずと言いますが、そんな時、人間ってふっと思いつくもんですね。

書画骨董に詳しい連雀町の「さいち民芸店」主・雀の子さん、あの方ならきっと読めるに違いないと、写真を持ち込みました。

さしもの雀の子さんも、いろいろな字を当てはめて解読してみるもののピタッと来なかったようで、写真を預けることにしました。

数日して頂いたメールによると、その後、わざわざ現地まで歌碑を見に行って下さったそうで、こんな風に読み下して頂きました。

| 高崎を | |

| 夜越へてゆかば | |

| 鳥の声する | |

| 中仙道 | |

| ここは藤塚 | |

| 子守りする子の | |

| 姿かわいや |

おかげさまでやっと胸のつかえが取れましたが、難しいものなんですね、

くずし字って。

雀の子さん、どうもありがとうございました!

【藤塚村を歌った歌碑】