浦野邸は、平成十三(2001)年度の第7回たかさき都市景観賞を受賞し、平成十五(2003)年度に高崎市都市景観重要建築物の指定を受けています。

浦野邸は、平成十三(2001)年度の第7回たかさき都市景観賞を受賞し、平成十五(2003)年度に高崎市都市景観重要建築物の指定を受けています。母屋は大正十二年(1923)完成の、もとは養蚕に使われていた建物だそうです。

周囲をぐるぐる回って建物を眺めていたら、妻側の庇の屋根にこんなの→

周囲をぐるぐる回って建物を眺めていたら、妻側の庇の屋根にこんなの→を見つけました。

下豊岡の左官業・鈴木治郎氏の手による、漆喰の鏝絵だそうですが、このさりげなさがいいですねー。

迷道院は、こんなのが大好きです。

さて、アポを取って、非公開となっている浦野邸二階にあるフォトギャラリー「遊々舎」にお邪魔いたしました。

階段の上り口から、お洒落な小物が飾られています。

二階の蚕室を改造したギャラリーには、生前、写真撮影を趣味にしておられた浦野悦郎氏の遺影が、訪れた人を笑顔で迎えています。

このギャラリーは、悦郎氏の作品の展示を目的として、悦郎氏の一周忌にあわせて平成七年(1995)にオープンしました。

蚕室の屋根裏の木組みをそのまま見せながら、その下はギャラリーに相応しいお洒落な仕上がりになっています。

ギャラリーは、コンサートや絵画展、講演会の会場としても使われており、平成十六年(2004)までに42回のイベントが行われてきましたが、さすがに大変になってきて今は・・・、と仰っていました。

ところで、この浦野家は由緒ある家柄で、出自は信州小県郡浦野城主・浦野美濃守友久が祖先とされています。

この友久の妻女が武田信玄の妹と言われており、友久は武田家と近しい関係であったために、川中島合戦などでも信玄と共に戦い、大活躍したようです。

難攻不落と言われた箕輪城攻めにも、当初から加わっています。

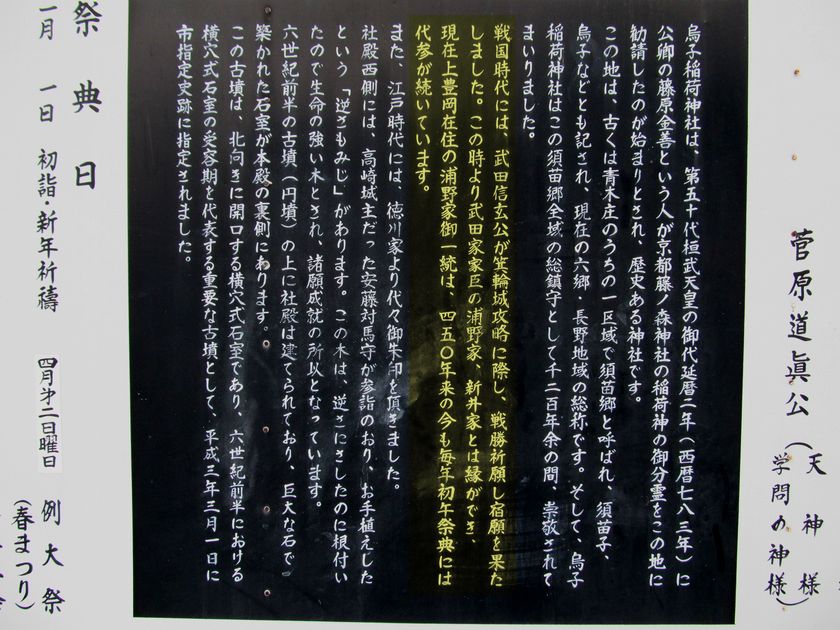

信玄は、箕輪城攻撃の都度、下小塙の烏子(すないご)稲荷神社に詣でて必勝を祈願しています。

「この度こそは必勝を願う。我が武運を護り給え。箕輪城の落城叶わば、烏子稲荷の本殿と神楽殿の造営をなし、以後年毎に武運の祈願を怠らず。」

その箕輪城が9度に亘る信玄の攻撃を受け、永禄九年(1566)ついに落城すると、約束通り本殿と神楽殿を新築します。

信玄は、浦野氏を上州に留め置いて領地と烏子稲荷神社の守護を命じました。

信玄は、浦野氏を上州に留め置いて領地と烏子稲荷神社の守護を命じました。以来、豊岡に土着した浦野一統は、烏子稲荷神社の初午祭りには欠かさず信玄の代参を行っていると、神社由緒に書かれています。

甲州、信州、箕輪、豊岡、下小塙・・・、点が線でつながった瞬間でした。

【浦野邸(遊々舎)】