「姫宮公園」から戻って、また「藤川」沿いに歩き始めました。

「姫宮公園」から戻って、また「藤川」沿いに歩き始めました。

ところが、100mも行かぬ内に行き止まりです。

ちょっと戻って、「藤川」に架かる小さな橋を渡ることにしました。

ちょっと戻って、「藤川」に架かる小さな橋を渡ることにしました。向こう岸も川に沿って歩く道はありません。

この後は、しばらく住宅地の細い道をくねくねと進むので、地図で示すことにしましょう。

250mほど迂回すると、また「藤川」沿いの道に戻れます。

明和七年(1770)の道陸神が建っていて、川向うの景色も何となくいい雰囲気です。

明和七年(1770)の道陸神が建っていて、川向うの景色も何となくいい雰囲気です。これが鎌倉街道だと言ってしまえば、そうかも知れないと思ってしまいそうな道です。

そんな川沿いの道も200mほどで丁字路に突き当たり、それ以上川に沿って歩くことはできません。

そんな川沿いの道も200mほどで丁字路に突き当たり、それ以上川に沿って歩くことはできません。「歴史の道調査報告書」によると、

| 「 | 豊岡で鎌倉道として推定される道は・・・、四川という中華料理店があり、その裏道で、豊岡小学校の北裏を通る。」 |

120mほど行くと、どこかにあったものをここに集めたものでしょうか、「馬頭観世音供養塔」やら「道祖神」やら「念仏供養塔」やらが、どこか不自然に並んでいます。

120mほど行くと、どこかにあったものをここに集めたものでしょうか、「馬頭観世音供養塔」やら「道祖神」やら「念仏供養塔」やらが、どこか不自然に並んでいます。

さらに100mほど行って右折すると、それが「歴史の道調査報告書」でいうところの「四川という中華料理店の裏道」です。

細い道を200mほど行くと、塀の中から大きな松の古木が3本、外へ出たげに(出たそうに)身を乗り出しています。

細い道を200mほど行くと、塀の中から大きな松の古木が3本、外へ出たげに(出たそうに)身を乗り出しています。

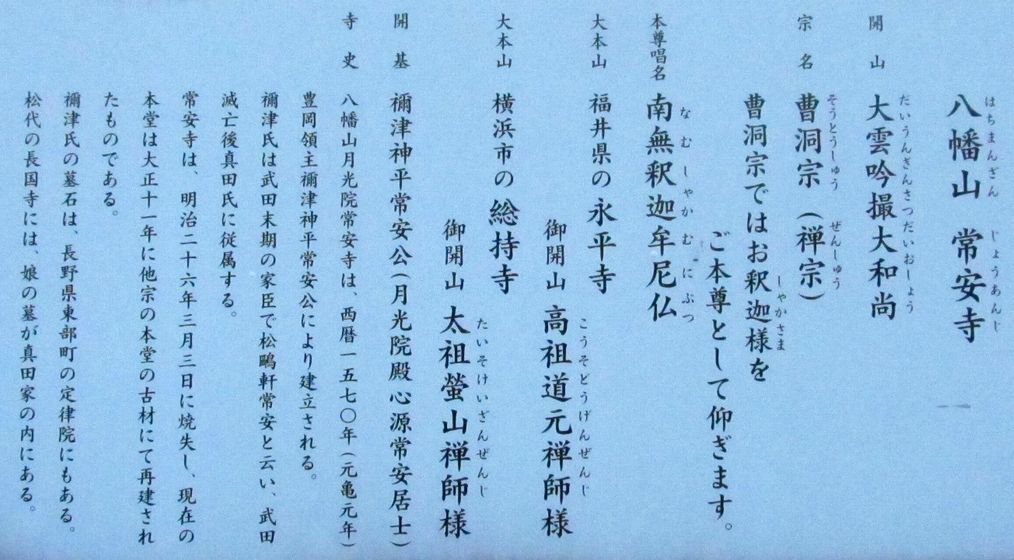

「月光院常安寺」です。

寺史によると、「元亀元年(1570)豊岡領主・禰津神平常安(ねづ・じんぺい・つねやす/じょうあん)公により建立」とあるのですが、祢津氏が豊岡に領地を得たのは、天正十八年(1590)のことです。

寺史によると、「元亀元年(1570)豊岡領主・禰津神平常安(ねづ・じんぺい・つねやす/じょうあん)公により建立」とあるのですが、祢津氏が豊岡に領地を得たのは、天正十八年(1590)のことです。また、「上野国寺院明細帳」によると、「往古当村領主祢津神平常安、慶長元申創造」とありますので、創建は慶長元年(1596)とみるのがよさそうです。

「月光院」という風雅な院号に、「丸に月」というお洒落な寺紋ですが、この紋は信州・禰津(ねづ)氏の家紋です。

「月光院」という風雅な院号に、「丸に月」というお洒落な寺紋ですが、この紋は信州・禰津(ねづ)氏の家紋です。禰津神平常安こと祢津政直は、武田信玄に従い西上州進出の先兵となって箕輪城攻めにも参陣し、落城後は箕輪在城を命じられています。

武田家の滅亡後は徳川家康に仕え、天正十八年(1590)の家康関東移封の際に豊岡の地を与えられ、ここ「常安寺」となる場所に陣屋を構えますが、慶長二年(1597)に没しています。

政直は、豊岡に入る前すでに出家していて「松鷂軒常安(しょうようけん・じょうあん)」と名乗っており、法名は「月光院殿心源常安居士」でした。

「月光院常安寺」の名は、この法名から付けられたようです。

政直没後、甥・信政が家督を継ぐと、慶長七年(1602)には上野三ノ倉五千石が加増され、一万石の大名となって上野豊岡藩が成立します。

信政没後はその子・政次、さらに養子・信直と受け継がれますが、その子がないまま寛永三年(1626)に信直が没したため、豊岡藩は三代で廃絶となってしまいます。

信政没後はその子・政次、さらに養子・信直と受け継がれますが、その子がないまま寛永三年(1626)に信直が没したため、豊岡藩は三代で廃絶となってしまいます。「常安寺」境内には、政直の墓が建っていますが、心なしか寂しげに見えます。

「常安寺」は明治二十六年(1893)の火災により、山門だけを残して本堂・阿弥陀堂・地蔵堂すべてを焼失しています。

本堂の床下に寝泊まりしていた浮浪者の火の不始末といわれていますが、この時の第十六世住職・慈眼恵明大和尚は、燃え盛る火の中に飛び込み過去帳を持出したものの、全身に火傷を負って亡くなったそうです。

境内には、歴代住職の墓列とは別に、慈眼恵明大和尚の石塔が建てられています。

境内には、歴代住職の墓列とは別に、慈眼恵明大和尚の石塔が建てられています。第十九世・祖詠弘昭大和尚にご案内頂き、苔むした塔がそれと知りました。

焼失してしまった本堂は、大正十一年(1922)沼田の他宗寺院の古材を使って再建されましたが、10年ほど前に新築の案が持ち上がり、平成十九年(2007)現在の美しい本堂に生まれ変わりました。

実は「常安寺」にはもうひとつ、ご紹介したい人物のお墓があるのですが、今日は長くなりましたので、それは次回と致します。

【常安寺】