福島町の「金剛寺」を後にして、北へ100mも行かない所に、「幸福神社」という石柱の建っている所があります。

福島町の「金剛寺」を後にして、北へ100mも行かない所に、「幸福神社」という石柱の建っている所があります。石柱の側面には、「心のオアシス 幸福センター」と刻まれています。

社殿も建ってはいるのですが、どうも普通の神社とは思えません。

どう見ても、一般のお宅の庭に建っているようにしか見えないのです。

しかも、西側に隣接して、古くからの神社があるのです。(浅間神社)

実は、この「幸福神社」が気になって、以前から三回ほど前を行ったり来たりしていたのですが、特殊な宗教団体ではと、入るのを躊躇していました。

失礼とは思いながら、たまたま通りかかったご近所の方に様子を伺ってみると、どうやらその手のものではなさそうでしたので、思い切ってお訪ねしてみることにしました。

玄関のチャイムを押すと、品の良い奥様が出てきて下さいました。

「あのー、こちらの神社はどんな神社なんでしょうか?」

とお聞きすると、

「亡くなったお父さんが、屋敷神として建てたんですよ。

大工さんに神社という形で建ててもらったんですけど、

今は何もしてないんですよ。」

というお答えでした。

「ご祭神とか、御由緒というようなものはあるんですか?」

「いえ、そういうのもないんです。」

「そうですか。少し拝見させて頂いてよろしいですか?」

「ええ、いいですよ。」

「写真も撮らせて下さい。」

「はい、どうぞ。」

ということで拝見させて頂くと、これがなかなか大変な代物でした。

まずは、「幸福神社」の社殿ですが、額を見ると福田赳夫元総理大臣の書のようです。

まずは、「幸福神社」の社殿ですが、額を見ると福田赳夫元総理大臣の書のようです。

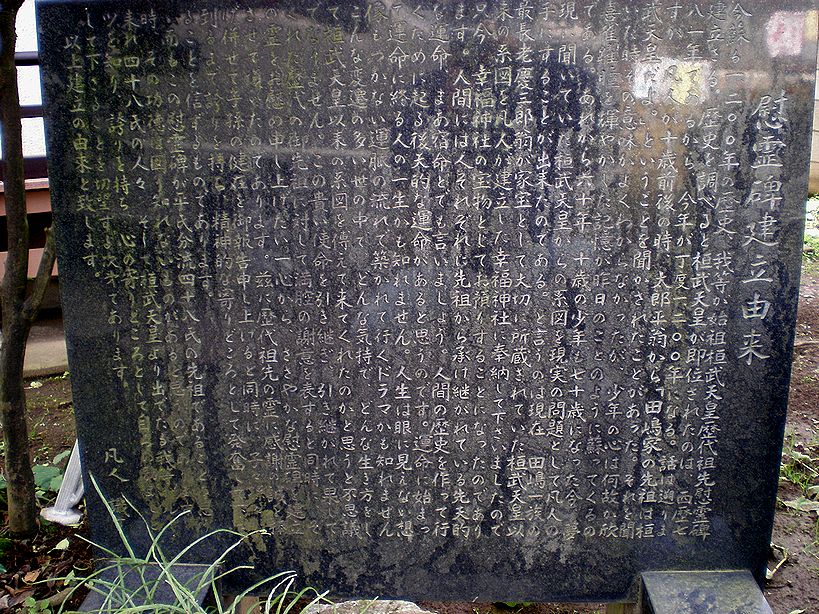

その隣には、「桓武天皇歴代祖先慰霊碑」です。

その隣には、「桓武天皇歴代祖先慰霊碑」です。さらに隣には、「慰霊碑建立由来」という石碑もあり、この家のご先祖様が桓武天皇だということが記されています。

そのまた隣に建っているのが、この銅像です。

そのまた隣に建っているのが、この銅像です。「上州凡人 田嶋喜三郎之像」とあります。

側面に、この方の略歴が刻まれていますが、とても凡人とは言えない方でした。

まあ、この略歴をご覧ください。

これによると、「会社経営の傍ら、万民の幸福を願って幸福神社を建立した」とあります。

喜三郎氏が、私財を投じて設立した私設図書館、「幸福文庫」の建物です。

喜三郎氏が、私財を投じて設立した私設図書館、「幸福文庫」の建物です。田嶋喜三郎氏という人をもっと知りたくなり、碑文にある著書の「幸福叢典」を見つけに、群馬図書館へ行ってみました。

書庫から探し出して頂いた「幸福叢典」は、厚さ4cmほどもある本でした。

そしてもう一冊、上州凡人氏著の「ボーフラ人生旅日記」という本も発見しました。

「幸福叢典」という本は、改訂前の書名を「心のメモ 幸福を求めて」といい、田嶋喜三郎氏が16歳から始めて57歳までの40年間、心に留まった言葉や、自身の信条等をメモしておいたものを、まとめたものだそうです。

「幸福叢典」という本は、改訂前の書名を「心のメモ 幸福を求めて」といい、田嶋喜三郎氏が16歳から始めて57歳までの40年間、心に留まった言葉や、自身の信条等をメモしておいたものを、まとめたものだそうです。この中に、「幸福神社」の建立由来も書かれていました。

長い文章なので要約してみます。

「人間は、自分勝手で我が儘なものであるために、苦しんだり、不幸になったりする。

幸福になるために、やるべきこと、やってはいけないことは自分自身で分かっている。

しかし、それができないのが人間らしい所で、自分に誓ってもその約束を破ってしまいがちである。

ところが、神様には嘘がつけないので、約束を実行できるようになる。

世界中のすべての宗教に共通するのは、宇宙の真理である。

この真理の法則に従う人が、幸福になれる人である。

よって、真理の法則を「真理大神」とよび、神社を「幸福神社」と命名する。」

お庭には、「幸福の碑」というのも建っていました。

お庭には、「幸福の碑」というのも建っていました。

850頁に及ぶ「幸福叢典」には、お伝えしたい話が沢山載っています。

いくつか、拾い読みしてみましょう。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「真の幸福とは」(抜粋)世の中の人の中に、現在の境遇に満足し、感謝し、幸福に毎日を暮らしている人が、果たして何人あるであろうか?

その殆どは、各自の境遇に対して、これさえなければ、あれさえなければと不平不満を持ち、また、こうもしたい、ああもしたいと、足りない足りないで不運を嘆き、不幸をかこつ人が多いことと思うのであるが、そんな人に申しあげましょう。

「汝もし、現在持てるものに不満足なら、全世界を得るとも不満足であろう」と。

世界中の人が、どんな人でも、各自現在の境遇に満足し、各自今日あるの有り難さに感謝する時、いかなる人でも、そのままで、今すぐ、たちどころに幸せになることができるでありましょう。

「難があるということ」(抜粋)

「ありがたい」という言葉の意味は、有ることが難い、つまり普通ならあり得ないことがあるので「有り難い」という感謝の意味になるというのが普通の解釈である。

ところが、別の解釈によると、「有り難い」は「難が有る」と書くので、「難儀苦労があることは有り難いことだ、感謝しなければならないことだ」というのである。

苦難が有って、それを乗り越えて行って初めて、人間が磨かれる。

「借りもの」(抜粋)

「裸にて 生まれて来たに 何不足」というのがある。

いったい我々には、本当の意味の「自分のもの」というものがあるだろうか。

それこそ、自分のものだと信じている、この自分の身体が自分のものではない。

自分のものでないからこそ、したくない病気もする、死にたくないのに死んで行くのだ。

みんな、借りものであり、預かりものだ。

借りものだから大切にしよう。借りものだから欲張ったらいけない。借りものだから貸主に安心してお任せしよう。

貸主は、神である。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

田嶋喜三郎氏は、平成十六年(2004)92歳で「真理大神」のもとに召されました。

墓は東京だそうですが、分骨されて飯塚町「長泉寺」の相川家の墓に入っています。

刻まれている戒名は、「好學院凡人文林居士」。

今ごろ、宇宙から世界中の人々の幸福を願っていることでしょう。

【幸福神社】

※現在、一般公開はしていませんので、ご注意願います。

at 2009年12月30日 09:21

at 2009年12月30日 09:21