倉渕町の岩氷地区に、「倉渕せせらぎ公園」があります。

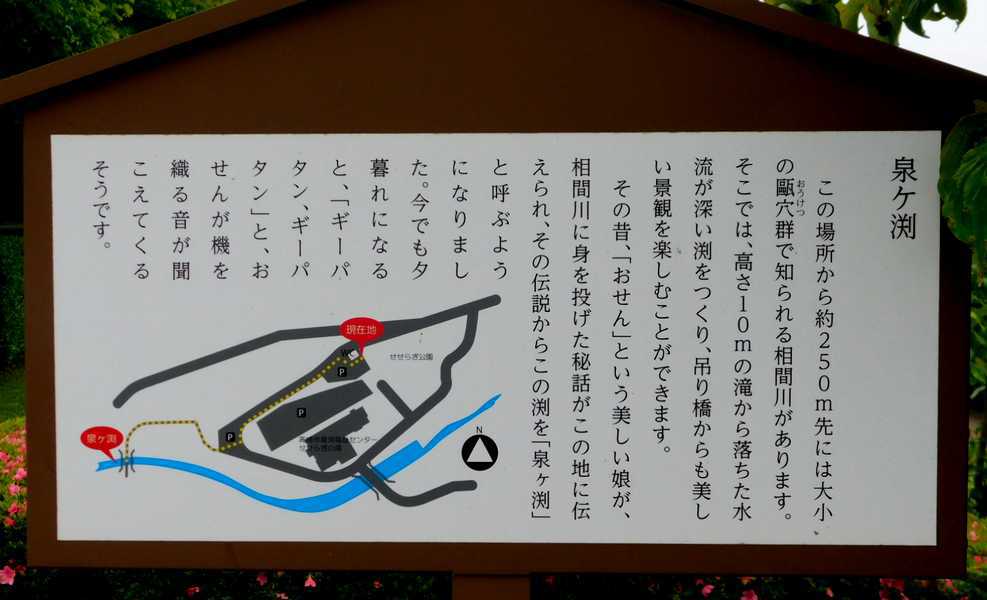

公園の入口に、「泉ヶ渕」の史跡看板が建っています。

看板を読んでも、なぜ「おせん」が川に身を投げたのか、なぜ夕暮れになると機を織る音が聞こえるのか、分かりません。

「新編倉渕村誌第三巻民俗編」に、その伝説が載っていました。

あぁ、哀れな話だなぁ。

姑がその後どんな気持ちで生涯を送ったのかも気にかかります。

それにしても、この史跡看板、ここでよかったのかな。

地図を見ると、「泉ヶ淵」は後方へずっと下ったところみたいです。

カーブの所の駐車場まで下ると、「相間川」(あいまがわ)への入り口があります。

ここでしょ、看板を建てるなら。

吊り橋の下に渕があります。

それほど深くはありませんが、ここへ身を投げて命を落としたんでしょうか。

悲しみ色をした清らかな水です。

入り口まで戻り、山の方へ登って吊り橋へ行ってみました。

みどり市の「小中大滝」の吊り橋を思わせるような、急勾配の吊り橋です。

吊り橋の上から見下ろした「泉ヶ渕」です。

上流側には滝があり、その両岸は高い崖になっています。

あぁ、ここから飛び降りたのかも知れないなぁ。

恐かったろうなぁ。

ほんとは、生きたかったんだろうなぁ。

上りの「泉ヶ渕橋」は、思いのほか揺れました。

川辺に戻ると、石を配した広場があり、その石のひとつに俳句が刻まれています。

素養がなくてよく分かりませんが、冬の凍てつく空を見上げると、オリオン座を形づくる星々が、かわりばんこに点いたり消えたりして瞬いているという風情なんでしょうか。

句の作者・清水舞子さんは、昭和八年(1933)高崎生まれ。

四十一歳で作句を始め、高浜虚子の孫・稲畑汀子や高崎市文化賞受賞者・吉村ひさ志に師事して才能を花開かせ、現在は俳誌「桑海」の主宰としてご活躍です。

「高崎市社会大学」での俳句講座もなさっています。

「せせらぎ公園」に建つ句碑は、たぶん、高崎市文化協会倉渕支部長の佐藤久男さんのご尽力によるものでしょう。

佐藤さんは、「桑海」の会長でもあります。

おせんも星になって、夜空で瞬いているのかな。

公園の入口に、「泉ヶ渕」の史跡看板が建っています。

看板を読んでも、なぜ「おせん」が川に身を投げたのか、なぜ夕暮れになると機を織る音が聞こえるのか、分かりません。

「新編倉渕村誌第三巻民俗編」に、その伝説が載っていました。

| 「千ガ淵の伝説」 | ||

| むかし、水沼のある農家におせんと言うきれいな娘さんがいました。 | ||

| この頃の機織りは娘の大切な仕事の一つでした。 しかし、おせんは生まれつきあまり器用ではなかったのです。 近くの農家に嫁にいっても、それだけは苦手でした。 |

||

| 姑さまは、近所の人びとに「うちの嫁はほんとうに困ったものだ。機織りひとつできない。役に立たない嫁だよ」など小言をいいふらしていました。 | ||

| ある時、商人がおせんの家へ反物を買いに来ました。 おせんの織った反物を見ると「これは売り物にはなりませんよ」といって、一反も買ってはくれませんでした。 |

||

| 姑はこのことを聞いて「こんな嫁は家の恥さらしだ。家の嫁としておくことは出来ない。さっさと出ていっておくれ」と、嫁を追い出してしまいました。 | ||

| おせんは仕方なく、身の回りのものを片付けてしょんぼりと家を出ていきました。 しかし、おせんの実家は親も既になく身寄りもありません。 途方にくれたおせんは近くの相間川の淵に飛び込んで死んでしまいました。 村びとは誰いうともなくこの淵を「千ガ淵」と呼ぶようになりました。 |

||

| いまでも、夕暮れになると、深くよどんだ淵の中から「ギーパタン、ギーパタン」と、おせんが機を織る音が聞こえてくるということです。 | ||

あぁ、哀れな話だなぁ。

姑がその後どんな気持ちで生涯を送ったのかも気にかかります。

それにしても、この史跡看板、ここでよかったのかな。

地図を見ると、「泉ヶ淵」は後方へずっと下ったところみたいです。

カーブの所の駐車場まで下ると、「相間川」(あいまがわ)への入り口があります。

ここでしょ、看板を建てるなら。

吊り橋の下に渕があります。

それほど深くはありませんが、ここへ身を投げて命を落としたんでしょうか。

悲しみ色をした清らかな水です。

入り口まで戻り、山の方へ登って吊り橋へ行ってみました。

みどり市の「小中大滝」の吊り橋を思わせるような、急勾配の吊り橋です。

吊り橋の上から見下ろした「泉ヶ渕」です。

上流側には滝があり、その両岸は高い崖になっています。

あぁ、ここから飛び降りたのかも知れないなぁ。

恐かったろうなぁ。

ほんとは、生きたかったんだろうなぁ。

上りの「泉ヶ渕橋」は、思いのほか揺れました。

川辺に戻ると、石を配した広場があり、その石のひとつに俳句が刻まれています。

素養がなくてよく分かりませんが、冬の凍てつく空を見上げると、オリオン座を形づくる星々が、かわりばんこに点いたり消えたりして瞬いているという風情なんでしょうか。

句の作者・清水舞子さんは、昭和八年(1933)高崎生まれ。

四十一歳で作句を始め、高浜虚子の孫・稲畑汀子や高崎市文化賞受賞者・吉村ひさ志に師事して才能を花開かせ、現在は俳誌「桑海」の主宰としてご活躍です。

「高崎市社会大学」での俳句講座もなさっています。

「せせらぎ公園」に建つ句碑は、たぶん、高崎市文化協会倉渕支部長の佐藤久男さんのご尽力によるものでしょう。

佐藤さんは、「桑海」の会長でもあります。

オリオンの どこかが欠けて ゐる寒さ

おせんも星になって、夜空で瞬いているのかな。

【泉ヶ渕】