「箕輪小学校」へ来たついでに、すぐ裏の「法峰寺」(ほうぼうじ)へ行ってみました。

校庭とグランドの間を参道が抜けています。

長い参道で、入口から240mほど入ってようやく参道らしくなります。

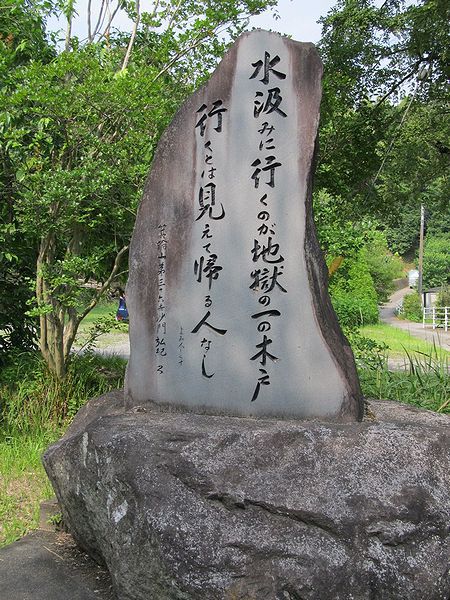

こんな石碑が建っています。

「水汲みに 行くのが地獄の 一の木戸

行くとは見えて 帰る人なし」

どういう意味なんでしょうか。

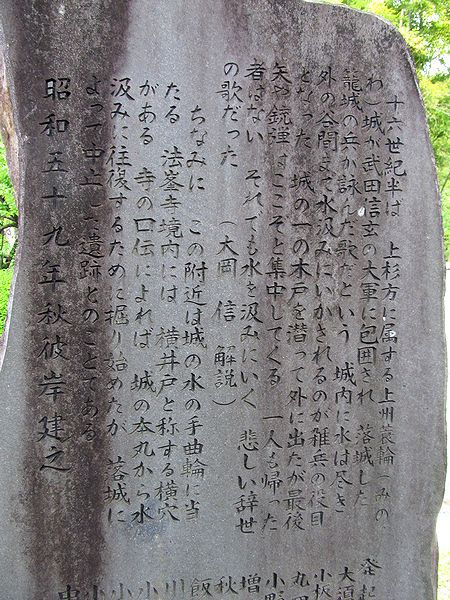

ちゃんと碑背に刻んでありました。

ほー、なるほど。

「箕輪城」の案内看板に、現在地が記されています。

現在地の下んところは、かつて「椿名沼」(つばきなぬま)という泥湿地帯で、敵がここから侵入するのは困難だったそうです。

その「椿名沼」の跡は、いま「蛍峰園」(けいほうえん)という蛍の名所になっています。

その先の石段を上ると、「法峰寺」です。

貞観六年(864)慈覚大師の開基、ご本尊は阿弥陀如来だそうです。

横から見ると、すぐ後ろに「箕輪城」の城山が迫っているのがよく分かります。

「箕郷町誌」に、「法峰寺」の由来がこう書かれています。

「箕輪城」築城の際に立ち退かせた後、城の「水の手曲輪(郭)」として防御の要としたようです。

本堂脇の「夏椿」がきれいでした。

本堂左の小さな社に・・・、

お不動様がいらっしゃいました。

隣にもうひとつお堂があって・・・、

中には結構な彫刻のお宮が安置されています。

ご住職にお尋ねしたら、山王様だそうです。

神仏混淆時代の名残なんでしょうね。

その「山王堂」の前の石段を上った所に、もうひとつ大きなお堂があります。

聖観音を祀った「観音堂」で、旧群馬郡三十二番札所になっています。

本堂裏に、湧水を利用した小さな池があります。

「箕輪城」があった時はもっと大きかったようで、上方に水櫓を建て、つるべで水を城に揚げたといいます。(箕郷町誌)

その池の上の崖に、ぽっかり開いた穴があります。

前出の「水汲みに・・・」碑の碑背に、こんな文言があったのを思い出してください。

これが、その横穴なんだそうです。

うーん、面白い!

校庭とグランドの間を参道が抜けています。

長い参道で、入口から240mほど入ってようやく参道らしくなります。

こんな石碑が建っています。

「水汲みに 行くのが地獄の 一の木戸

行くとは見えて 帰る人なし」

どういう意味なんでしょうか。

ちゃんと碑背に刻んでありました。

ほー、なるほど。

「箕輪城」の案内看板に、現在地が記されています。

現在地の下んところは、かつて「椿名沼」(つばきなぬま)という泥湿地帯で、敵がここから侵入するのは困難だったそうです。

その「椿名沼」の跡は、いま「蛍峰園」(けいほうえん)という蛍の名所になっています。

その先の石段を上ると、「法峰寺」です。

貞観六年(864)慈覚大師の開基、ご本尊は阿弥陀如来だそうです。

横から見ると、すぐ後ろに「箕輪城」の城山が迫っているのがよく分かります。

「箕郷町誌」に、「法峰寺」の由来がこう書かれています。

| 「 | 天安年中に天台座主慈覚大師の開基にかかり、戦国の武将長野伊予守信業初めて箕輪城を築く際、寺の境内地が城郭内に亘る故に、交渉の結果、東方十数町に替地を出して寺の移転を行った。 |

| 慶長三年高崎城に移封した際、旧縁の地なるを以て現在地に復した。」 |

「箕輪城」築城の際に立ち退かせた後、城の「水の手曲輪(郭)」として防御の要としたようです。

| 「 | この廓は南側の土居を構えた弦に当る部分の長さ80mの半円形である。 奥行30m、土居の外側は三段の小崖の外に、当時は椿名沼の泥湿地が迫り近接を許さなかった。 |

| 全く絶好の水の手だったのである。」 |

(箕郷町誌)

本堂脇の「夏椿」がきれいでした。

本堂左の小さな社に・・・、

お不動様がいらっしゃいました。

隣にもうひとつお堂があって・・・、

中には結構な彫刻のお宮が安置されています。

ご住職にお尋ねしたら、山王様だそうです。

神仏混淆時代の名残なんでしょうね。

その「山王堂」の前の石段を上った所に、もうひとつ大きなお堂があります。

聖観音を祀った「観音堂」で、旧群馬郡三十二番札所になっています。

本堂裏に、湧水を利用した小さな池があります。

「箕輪城」があった時はもっと大きかったようで、上方に水櫓を建て、つるべで水を城に揚げたといいます。(箕郷町誌)

その池の上の崖に、ぽっかり開いた穴があります。

前出の「水汲みに・・・」碑の碑背に、こんな文言があったのを思い出してください。

| 「 | 法峰寺境内には、横井戸と称する横穴がある。 |

| 寺の口伝によれば、城の本丸から水汲みに往復するために掘り始めたが、落城によって中止した遺跡とのことである。」 |

これが、その横穴なんだそうです。

うーん、面白い!

【法峰寺】