吉井町にある「小野小町の休み石」のつながりで、小町が庵を造って仏道修行をしたという、富岡市小野地区(相野田)へ行ってみました。

すると早速、こんなのを見つけました。

なるほど、でしょ?

その道路沿いに、「小野小町開基」という、その名も「小町山得成寺(とくじょうじ)」の案内板が建っています。

「得成寺」は、街道から入って200mほど坂を上った所にあります。

「休み石」の史跡看板では「庵を造って仏道修行をした」とだけでしたが、得成寺の由緒看板によれば、ここから「鏑川の岸辺にある薬師如来」まで、千日通って祈願したということなんですね。

石段を上って山門を潜ると、「将軍の命令で建立された」というだけあって、立派な本堂と鐘楼がありました。

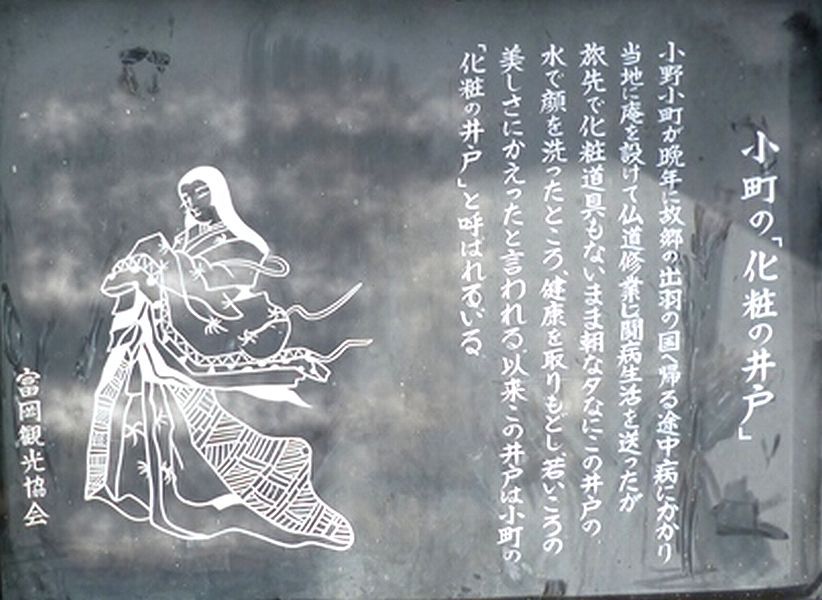

本堂と寺務所の間に、「小町の化粧の井戸」というのがあります。

この看板では、「晩年」となっていますが、前回の秋田県湯沢市雄勝町の伝承では36歳の時と伝わっていますから、晩年には早すぎます。

因みに同伝承では92歳まで生きたことになっていますし、能の「卒塔婆小町」は100歳でしたよね。

寺務所へ行き、襖絵を見せて頂けますかとお尋ねすると、突然の訪問にもかかわらず快く本堂に上げて頂き、ご住職自らとても丁寧な説明をして下さいました。

大きな板襖に描かれている小町は、美しさ最盛期の姿だとか。

宮中に仕えたのは十六歳からだそうですから、二十歳前後なのかな。

これは、徳川家四代将軍・家綱から贈られたものだそうです。

由緒看板には、「八代住職は亮賢と言い、五代将軍綱吉の母桂昌院の信任を得・・・」とあるだけですが、ご住職のお話によると、三代将軍家光には子ができても女児ばかり、側室の桂昌院は何としても男児が欲しいとして亮賢に護摩祈祷をしてもらったところ、みごと男児が生まれ、この子が後の綱吉という訳です。

そんな縁で、この寺は以降徳川家の手厚い庇護を受けるようになり、寺院も新しく建て直され、山号に因んだ小町の襖絵が贈られたのだそうです。

由緒看板の最後に、「付近には小町が千日の願をかけた『塩薬師』、抜髪を埋めて塚とした『小町塚』などがある」と書かれています。

ご住職にお聞きすると、「小町塚」は「塩薬師」へ行く途中の畑の中にあったが、土地所有者の代が変わった時に、その様な塚だとは知らなかったようで、崩されてしまって今は跡形もないということです。

あぁ、残念なことをしました。

そうならないためにも、史跡の看板というものは必要だな、とつくづく思います。

「塩薬師」はちゃんと残っているというので、行ってみました。

「得成寺」から南へ1.7kmほど、鏑川に架かる「塩畑堂橋」の袂に「塩薬師如来」の案内看板が建っています。

右の道を下りると、山門のようなお堂のような休憩所のような建物が建っていますが、掲げられた扁額にはうっすらと「瑠璃光殿」の文字が読めます。

たぶん、昔はこの中に薬師様が安置されていたのではないでしょうか。

今は、その建物の後ろに「塩薬師」の塔があります。

たくさんの石の薬師像が祀られていて、その昔は「石薬師」と呼ばれていたのだそうです。

きっと、病が治るとお礼に薬師様の石像を供えたものが、これだけの数になったのでしょうね。

看板中ほどに「堂傍の霊水」とありますが、なんでも塩分を含んだ水が川床から湧いていたらしいです。

それで小町はお礼に塩を積み供え、「塩薬師」になったという訳ですね。

そういえば、吉井町には「塩川」という地名があって、その川床からも塩分を含む鉱泉が湧いていて、それを利用した「玉子湯」というお風呂がありましたっけ。

何だか、富岡の小町伝説と関係がありそうな。

さて、もう一度「得成寺」へ戻ることといたしましょう。

すると早速、こんなのを見つけました。

なるほど、でしょ?

その道路沿いに、「小野小町開基」という、その名も「小町山得成寺(とくじょうじ)」の案内板が建っています。

「得成寺」は、街道から入って200mほど坂を上った所にあります。

「休み石」の史跡看板では「庵を造って仏道修行をした」とだけでしたが、得成寺の由緒看板によれば、ここから「鏑川の岸辺にある薬師如来」まで、千日通って祈願したということなんですね。

石段を上って山門を潜ると、「将軍の命令で建立された」というだけあって、立派な本堂と鐘楼がありました。

本堂と寺務所の間に、「小町の化粧の井戸」というのがあります。

この看板では、「晩年」となっていますが、前回の秋田県湯沢市雄勝町の伝承では36歳の時と伝わっていますから、晩年には早すぎます。

因みに同伝承では92歳まで生きたことになっていますし、能の「卒塔婆小町」は100歳でしたよね。

寺務所へ行き、襖絵を見せて頂けますかとお尋ねすると、突然の訪問にもかかわらず快く本堂に上げて頂き、ご住職自らとても丁寧な説明をして下さいました。

大きな板襖に描かれている小町は、美しさ最盛期の姿だとか。

宮中に仕えたのは十六歳からだそうですから、二十歳前後なのかな。

これは、徳川家四代将軍・家綱から贈られたものだそうです。

由緒看板には、「八代住職は亮賢と言い、五代将軍綱吉の母桂昌院の信任を得・・・」とあるだけですが、ご住職のお話によると、三代将軍家光には子ができても女児ばかり、側室の桂昌院は何としても男児が欲しいとして亮賢に護摩祈祷をしてもらったところ、みごと男児が生まれ、この子が後の綱吉という訳です。

そんな縁で、この寺は以降徳川家の手厚い庇護を受けるようになり、寺院も新しく建て直され、山号に因んだ小町の襖絵が贈られたのだそうです。

由緒看板の最後に、「付近には小町が千日の願をかけた『塩薬師』、抜髪を埋めて塚とした『小町塚』などがある」と書かれています。

ご住職にお聞きすると、「小町塚」は「塩薬師」へ行く途中の畑の中にあったが、土地所有者の代が変わった時に、その様な塚だとは知らなかったようで、崩されてしまって今は跡形もないということです。

あぁ、残念なことをしました。

そうならないためにも、史跡の看板というものは必要だな、とつくづく思います。

「塩薬師」はちゃんと残っているというので、行ってみました。

「得成寺」から南へ1.7kmほど、鏑川に架かる「塩畑堂橋」の袂に「塩薬師如来」の案内看板が建っています。

右の道を下りると、山門のようなお堂のような休憩所のような建物が建っていますが、掲げられた扁額にはうっすらと「瑠璃光殿」の文字が読めます。

たぶん、昔はこの中に薬師様が安置されていたのではないでしょうか。

今は、その建物の後ろに「塩薬師」の塔があります。

たくさんの石の薬師像が祀られていて、その昔は「石薬師」と呼ばれていたのだそうです。

きっと、病が治るとお礼に薬師様の石像を供えたものが、これだけの数になったのでしょうね。

看板中ほどに「堂傍の霊水」とありますが、なんでも塩分を含んだ水が川床から湧いていたらしいです。

それで小町はお礼に塩を積み供え、「塩薬師」になったという訳ですね。

そういえば、吉井町には「塩川」という地名があって、その川床からも塩分を含む鉱泉が湧いていて、それを利用した「玉子湯」というお風呂がありましたっけ。

何だか、富岡の小町伝説と関係がありそうな。

さて、もう一度「得成寺」へ戻ることといたしましょう。

【得成寺・塩薬師】