和田橋近くの烏川右岸土堤下に建っています。

遊歩道側から見えるように建てたらしいのですが・・・。

この場所で「乗附練兵場跡地」と言われても、ピンときませんよね。

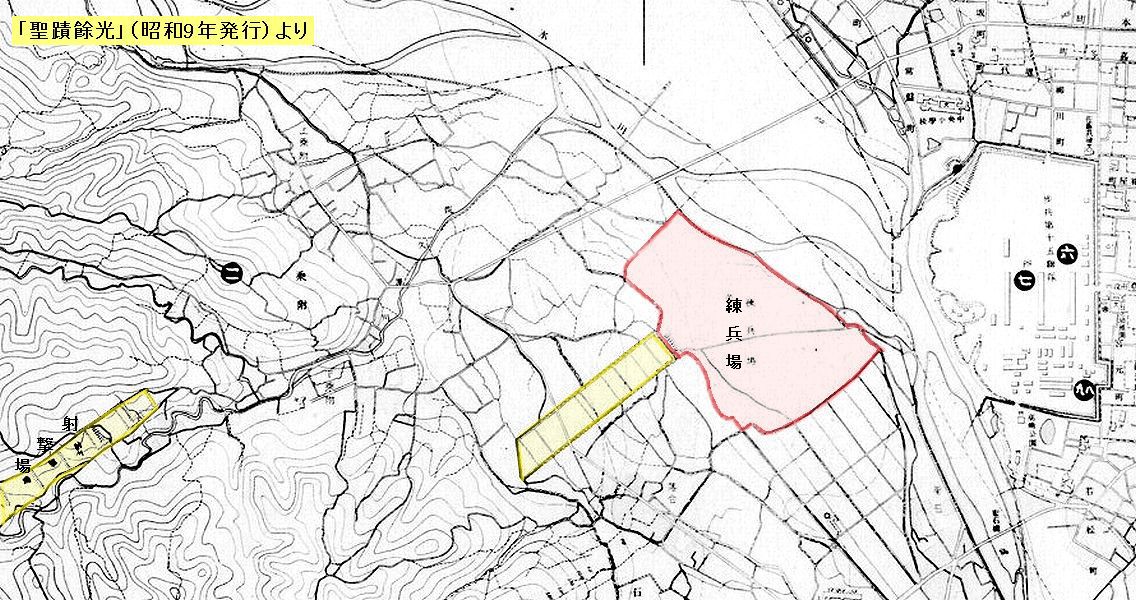

昭和九年(1934)頃の地図で見てみましょう。

「練兵場」から西方向、ちょっと離れた山の中に、「射撃場」というのがあります。

もともとは、「練兵場」に接して南西に向かって突き出たような所がそうでした。

看板にある「トーチカ」というのは、これのことかも知れません。

その「射撃場」が後に乗附の山中に移されるのですが、その経緯が「高崎の散歩道 第十一集」に書かれています。

「振武橋」(しんぶばし)については、過去記事「駅から遠足 観音山(10)」をご覧ください。

看板には、「ここで訓練された大勢の兵士は戦地に送り出されました。」としか書かれていませんが、パラオ戦線(ペリリュー島)に送り出された高崎歩兵第15連隊は、2個大隊2000人が玉砕しています。

◇「パラオで玉砕した高崎15連隊」(高崎新聞)

戦死した一人一人にはそれぞれの家族があり、それぞれの家族にはそれぞれの幸せな日常の営みがあった訳で、それを奪ったのが戦争でした。

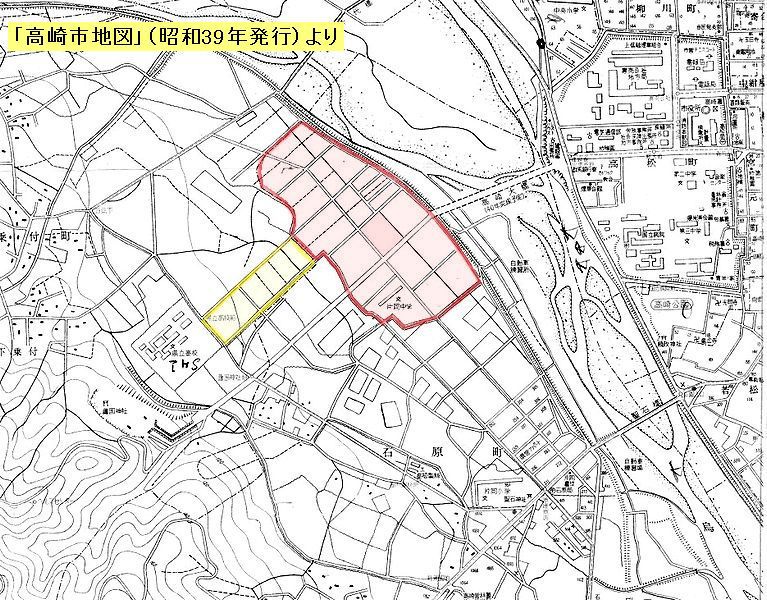

戦後は田畑となった「乗附練兵場」ですが、戦後19年経った昭和三十九年(1964)の地図でも、まだその輪郭が認められます。

いやいや、戦後72年の現在でさえ、地図をなぞればその姿が亡霊のように浮かび上がってきます。

72年前、日本国民は、もう二度と戦争をしないと決意しました。

戦後73年目の年が明けようとしています。

よくよく、考えなくてはなりますまい。

遊歩道側から見えるように建てたらしいのですが・・・。

この場所で「乗附練兵場跡地」と言われても、ピンときませんよね。

昭和九年(1934)頃の地図で見てみましょう。

「練兵場」から西方向、ちょっと離れた山の中に、「射撃場」というのがあります。

もともとは、「練兵場」に接して南西に向かって突き出たような所がそうでした。

看板にある「トーチカ」というのは、これのことかも知れません。

その「射撃場」が後に乗附の山中に移されるのですが、その経緯が「高崎の散歩道 第十一集」に書かれています。

| 「 | 練兵場の中央より西寄りに、長さ六・七〇m高さ三m程の堆土(たいど:うず高く積み上げた土)が百mづつ距てて三筋並んでいた。 |

| 北のものから八百射垜(しゃだ)、七百射垜、六百射垜と呼んでいた。 射垜とは「射撃をするための盛り土」という意味であって、これらは射撃の設備であった。 |

|

| 射垜の列の線を西南に六百mたどると、現護國神社の山麓に監的壕(かんてきごう:射撃や砲撃の着弾点や命中率を確認するための施設)があった。 勿論、(当時は)神社も高崎高校もなく、山脚を流れている用水路の所が監的壕だった。(略) |

|

| ところがこの射撃場で実弾射撃の訓練中、不幸にも一発の跳弾が乗附の民家にとび死者が出た。(略) | |

| そこで射場は、急いで、そこから西千五百mの、あらく沢の奥に移された。 これを、新射場又は城山(じょうやま)射場と呼んだ。」 |

「振武橋」(しんぶばし)については、過去記事「駅から遠足 観音山(10)」をご覧ください。

看板には、「ここで訓練された大勢の兵士は戦地に送り出されました。」としか書かれていませんが、パラオ戦線(ペリリュー島)に送り出された高崎歩兵第15連隊は、2個大隊2000人が玉砕しています。

◇「パラオで玉砕した高崎15連隊」(高崎新聞)

戦死した一人一人にはそれぞれの家族があり、それぞれの家族にはそれぞれの幸せな日常の営みがあった訳で、それを奪ったのが戦争でした。

戦後は田畑となった「乗附練兵場」ですが、戦後19年経った昭和三十九年(1964)の地図でも、まだその輪郭が認められます。

いやいや、戦後72年の現在でさえ、地図をなぞればその姿が亡霊のように浮かび上がってきます。

72年前、日本国民は、もう二度と戦争をしないと決意しました。

| 「日本国憲法前文」(抜粋) | ||

| われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。 | ||

| 「日本国憲法第9条 第一項」 | ||

| 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 | ||

戦後73年目の年が明けようとしています。

よくよく、考えなくてはなりますまい。

【乗附練兵場跡地の史跡看板】

書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。