今日は「史跡看板散歩」をちょっとお休みして、「幸運を呼ぶ道標」のお話をいたしましょう。

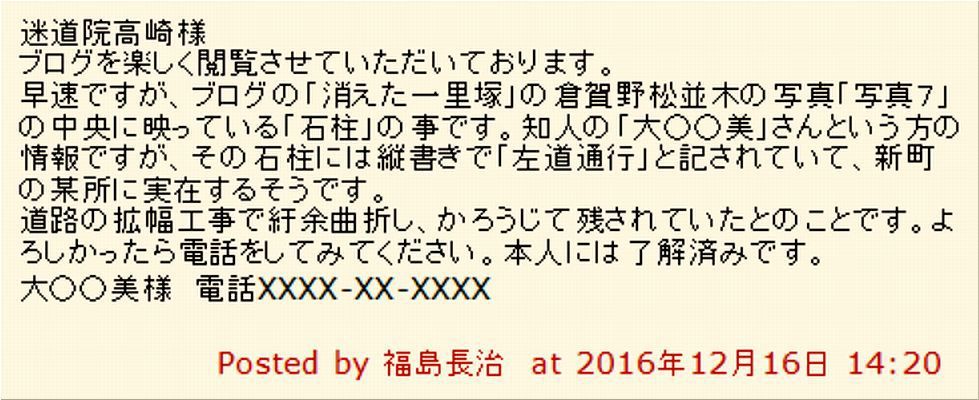

先日、ブログにこんなコメントを頂きました。

コメントを頂いた時点では伏字にいたしましたが、新町(しんまち)にお住いの大野一美さんに早速お電話を差し上げました。

すると、高崎学博士の福島長治さんから「左道通行の石柱のことをブログ記事にしている人(迷道院)がいる」と聞き、ぜひ会いたいのだというお話でした。

もう7年も前に書いた「消えた一里塚」という記事のことで、「左道通行」という石柱が写っている写真というのがこれです。

もう少し大きく写っているのがこちらです。

記事の中でも書いたのですが、この道標は昭和二十五年(1950)頃撤去されたということまでは、「高崎市史民俗調査報告書第七集 倉賀野町の民俗」に記載されています。

しかし、撤去された後どうなったのかは、おそらく報告書をまとめた方にも分からなかったのでしょう。

それが、新町(しんまち)の某所に残っているという話なんですから、驚きです。

すぐに大野さんをお訪ねし、保管場所に案内して頂きました。

それは、ある施設の一角にブルーシートで覆われていました。

その日は休日で中に入ることができなかったので、後日改めて施設の了解を得て写真を撮らせて頂きました。

倉賀野松並木の中央分離帯に設置されていた時、自動車が何台もぶつかったと言われていますが、たしかに道標は満身創痍という感じに古傷が刻まれています。

それにしても、昭和二十五年頃撤去された倉賀野松並木の道標が、なぜ今ここに残っていたのでしょう。

それは、奇跡とも幸運ともいえる物語があったのです。

次回、詳しくお話いたしましょう。

先日、ブログにこんなコメントを頂きました。

コメントを頂いた時点では伏字にいたしましたが、新町(しんまち)にお住いの大野一美さんに早速お電話を差し上げました。

すると、高崎学博士の福島長治さんから「左道通行の石柱のことをブログ記事にしている人(迷道院)がいる」と聞き、ぜひ会いたいのだというお話でした。

もう7年も前に書いた「消えた一里塚」という記事のことで、「左道通行」という石柱が写っている写真というのがこれです。

もう少し大きく写っているのがこちらです。

記事の中でも書いたのですが、この道標は昭和二十五年(1950)頃撤去されたということまでは、「高崎市史民俗調査報告書第七集 倉賀野町の民俗」に記載されています。

しかし、撤去された後どうなったのかは、おそらく報告書をまとめた方にも分からなかったのでしょう。

それが、新町(しんまち)の某所に残っているという話なんですから、驚きです。

すぐに大野さんをお訪ねし、保管場所に案内して頂きました。

それは、ある施設の一角にブルーシートで覆われていました。

その日は休日で中に入ることができなかったので、後日改めて施設の了解を得て写真を撮らせて頂きました。

倉賀野松並木の中央分離帯に設置されていた時、自動車が何台もぶつかったと言われていますが、たしかに道標は満身創痍という感じに古傷が刻まれています。

それにしても、昭和二十五年頃撤去された倉賀野松並木の道標が、なぜ今ここに残っていたのでしょう。

それは、奇跡とも幸運ともいえる物語があったのです。

次回、詳しくお話いたしましょう。