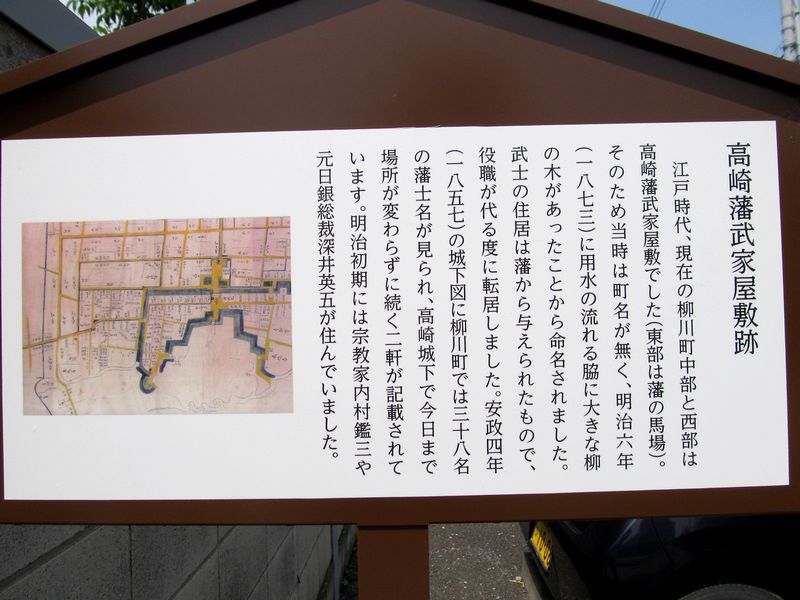

この史跡看板も、ちょっと見逃しそうなんですが、高崎神社前の道を南に行って、お堀に出る70mほど手前の駐車場に建っています。

看板に、安政四年(1857)の城下絵図が載っていますが、

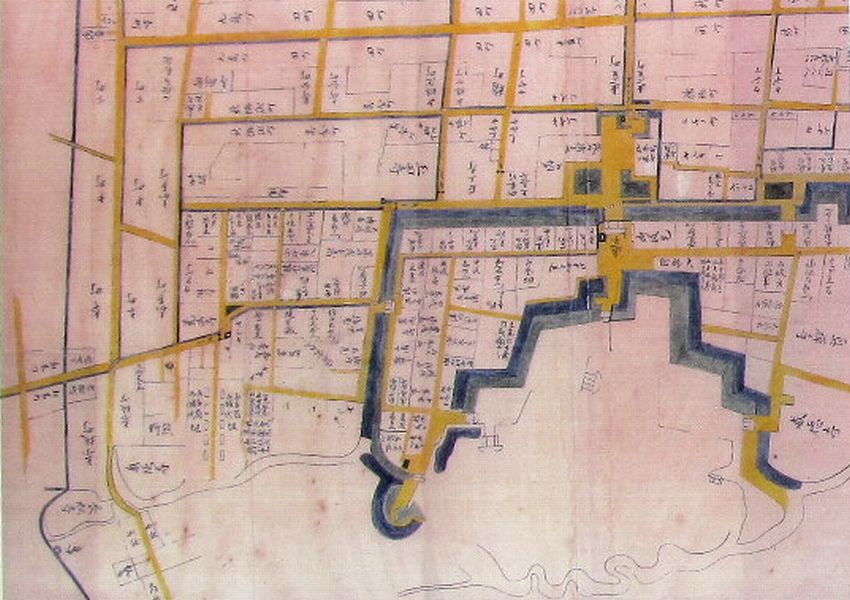

字が小さくてどこが武家屋敷なのかよく分からないので、「新編高崎市史 資料編5」の付図「髙崎御城内外畧圖」(年次不詳)で見てみましょう。

「士屋鋪」「士屋シキ」と書いてあるのが、藩士のお屋敷です。

上級職の藩士は城内、それ以下の藩士は城外に住んでいたようで、「長屋」「長ヤ」は下級藩士や足軽クラスなのでしょう。

前回「高崎の根本・本町」の記事で、高崎城を造るために町を移したという話をしましたが、その高崎城も明治五年(1872)に陸軍省の所管になると、今度は城内に住んでいた高崎藩士がすべて城外に移されることになりました。

その辺のことは、過去記事「続・鎌倉街道探訪記(4)」に書いてありますので、よかったらご覧ください。

史跡看板が建っている道向こうは、内村鑑三の居宅跡です。

ここにも史跡看板があって然るべきと思うのですが・・・。

それともう一か所、ぜひ史跡看板を建ててほしい場所が柳川町にはあります。

なぜかという理由は、土屋喜英氏著「高崎漫歩」にある、こんな逸話を読めば分かっていただけると思います。

今どき「お富さん」なんて言っても、「イメージキャラクターでしょ?富岡製糸場の。」と言われそうなんで、一応、YouTubeを貼り付けときます。

群馬芸術協会会員・金井恒好氏も、「開化高崎扣帖」で山崎正のことを書いています。

しかし残念ながら、高崎をこよなく愛した山崎正の名は、わが高崎では忘れられつつあります。

ところが、お隣の前橋のほうで、その名が語りつがれているというのですから、なんともはや。

前橋の「東和銀行本店」脇の坂道を下って、馬場川を渡ったすぐ先に、いかにも昭和の風情を漂わせている小料理屋があります。

前橋の「東和銀行本店」脇の坂道を下って、馬場川を渡ったすぐ先に、いかにも昭和の風情を漂わせている小料理屋があります。

このお店こそ山崎正の夫人が開き、現在はご子息が跡を継いでいる小料理屋「つ く し」です。

「お富さん」の歌詞を柳川町の居宅で仕上げた山崎正は、昭和二十八年(1953)に前橋へ移り住み、昭和三十一年(1956)に「前橋音頭」(作曲・山口俊郎、歌・三橋美智也)を作詞しています。

現在前橋で盛んに踊られている「前橋だんべえ踊り」は、平成二年(1990)この「前橋音頭」をもとにアレンジされたものだそうです。

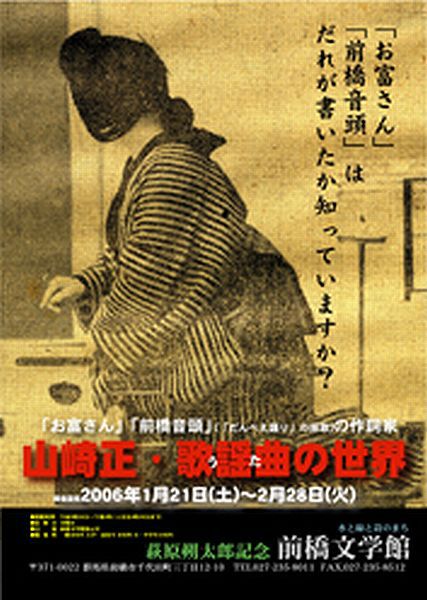

また「前橋文学館」では、平成十八年(2006)に「山崎正・歌謡曲の世界」という企画展を実施しています。

また「前橋文学館」では、平成十八年(2006)に「山崎正・歌謡曲の世界」という企画展を実施しています。

その山崎正の原点ともいえるわが高崎の町がピクリとも動いてないことに、実に残念な思いを抱きます。

ぜひ山崎正の居宅跡に「お富さん発祥の地」という史跡看板を建て、高崎が生んだ大作詞家・山崎正を語り継いでいこうではありませんか。

看板に、安政四年(1857)の城下絵図が載っていますが、

字が小さくてどこが武家屋敷なのかよく分からないので、「新編高崎市史 資料編5」の付図「髙崎御城内外畧圖」(年次不詳)で見てみましょう。

「士屋鋪」「士屋シキ」と書いてあるのが、藩士のお屋敷です。

上級職の藩士は城内、それ以下の藩士は城外に住んでいたようで、「長屋」「長ヤ」は下級藩士や足軽クラスなのでしょう。

前回「高崎の根本・本町」の記事で、高崎城を造るために町を移したという話をしましたが、その高崎城も明治五年(1872)に陸軍省の所管になると、今度は城内に住んでいた高崎藩士がすべて城外に移されることになりました。

その辺のことは、過去記事「続・鎌倉街道探訪記(4)」に書いてありますので、よかったらご覧ください。

史跡看板が建っている道向こうは、内村鑑三の居宅跡です。

ここにも史跡看板があって然るべきと思うのですが・・・。

それともう一か所、ぜひ史跡看板を建ててほしい場所が柳川町にはあります。

なぜかという理由は、土屋喜英氏著「高崎漫歩」にある、こんな逸話を読めば分かっていただけると思います。

| 「 | 柳川町の一番地は、柳橋の角の一画で、ここに通称赤門浅井といわれる家老職も勤めたことのある浅井家が移り住んだ。その敷地は六百坪もあったといわれる。 |

| なぜ、赤門と呼ばれていたのか判然としないが、浅井家は城中にいたころは、三の丸の大手門近くの城代屋敷におり、当時赤い門でもあったのであろうか。 |

|

| 現在の一番地には東向きに黒塗りの塀とケヤキ造りの門があり、わずかに面影を残している。(残念ながら今はありません) | |

| この黒塀の屋敷に作詞家の山崎正がいたことがあり、『粋な黒塀、見越しの松に、あだな姿の洗い髪・・・』という『お富さん』の歌詞はここで生まれたのである。」 |

今どき「お富さん」なんて言っても、「イメージキャラクターでしょ?富岡製糸場の。」と言われそうなんで、一応、YouTubeを貼り付けときます。

群馬芸術協会会員・金井恒好氏も、「開化高崎扣帖」で山崎正のことを書いています。

しかし残念ながら、高崎をこよなく愛した山崎正の名は、わが高崎では忘れられつつあります。

ところが、お隣の前橋のほうで、その名が語りつがれているというのですから、なんともはや。

前橋の「東和銀行本店」脇の坂道を下って、馬場川を渡ったすぐ先に、いかにも昭和の風情を漂わせている小料理屋があります。

前橋の「東和銀行本店」脇の坂道を下って、馬場川を渡ったすぐ先に、いかにも昭和の風情を漂わせている小料理屋があります。このお店こそ山崎正の夫人が開き、現在はご子息が跡を継いでいる小料理屋「つ く し」です。

「お富さん」の歌詞を柳川町の居宅で仕上げた山崎正は、昭和二十八年(1953)に前橋へ移り住み、昭和三十一年(1956)に「前橋音頭」(作曲・山口俊郎、歌・三橋美智也)を作詞しています。

現在前橋で盛んに踊られている「前橋だんべえ踊り」は、平成二年(1990)この「前橋音頭」をもとにアレンジされたものだそうです。

また「前橋文学館」では、平成十八年(2006)に「山崎正・歌謡曲の世界」という企画展を実施しています。

また「前橋文学館」では、平成十八年(2006)に「山崎正・歌謡曲の世界」という企画展を実施しています。その山崎正の原点ともいえるわが高崎の町がピクリとも動いてないことに、実に残念な思いを抱きます。

ぜひ山崎正の居宅跡に「お富さん発祥の地」という史跡看板を建て、高崎が生んだ大作詞家・山崎正を語り継いでいこうではありませんか。

【高崎藩武家屋敷跡史跡看板】

【つ く し】