相生町と住吉町の境目を西に入る細い道が、「稲荷横丁」です。

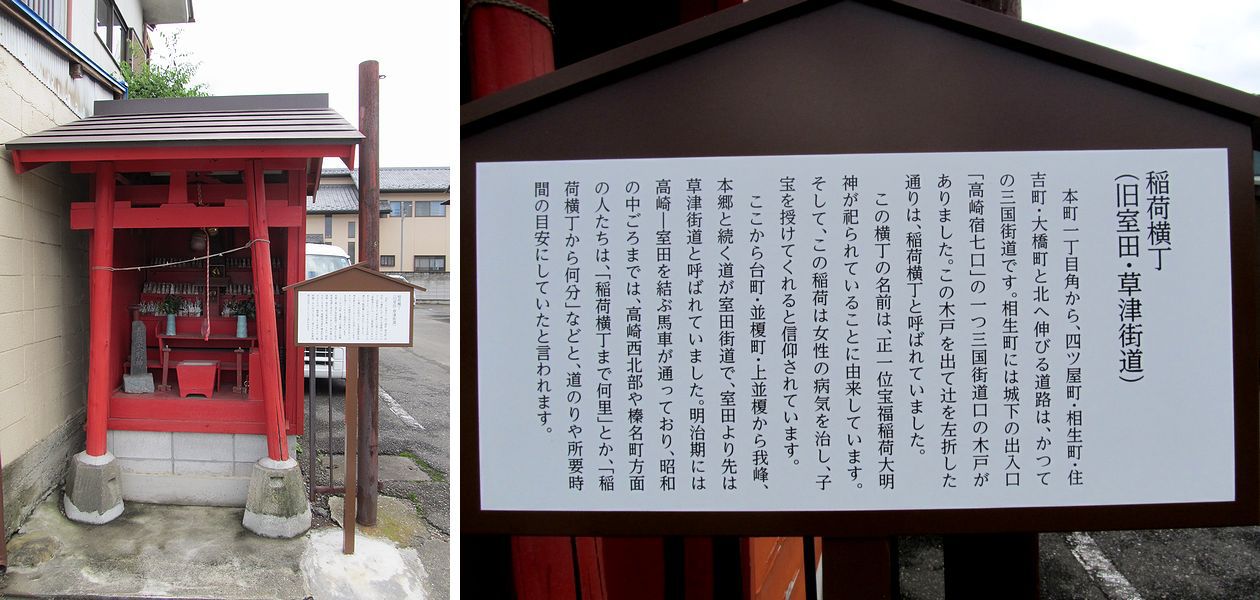

横丁を30mほど入った左側に、朱塗りの社があります。

そこに建っているのが、今回の「稲荷横丁」の史跡看板です。

以前、「稲荷横丁」の記事を書いたのが7年前、「隠居の思ひつ記」駆け出しの頃です。

その時は気が付かなかったんですが、今見ると、お社の中には何だか怪しいものも祀ってあります。

これも、「下の病」に効くんでしょうかね。

看板に書かれている、「三国街道口の木戸」があった位置には、こんなブロックタイルが埋め込まれています。→

看板に書かれている、「三国街道口の木戸」があった位置には、こんなブロックタイルが埋め込まれています。→

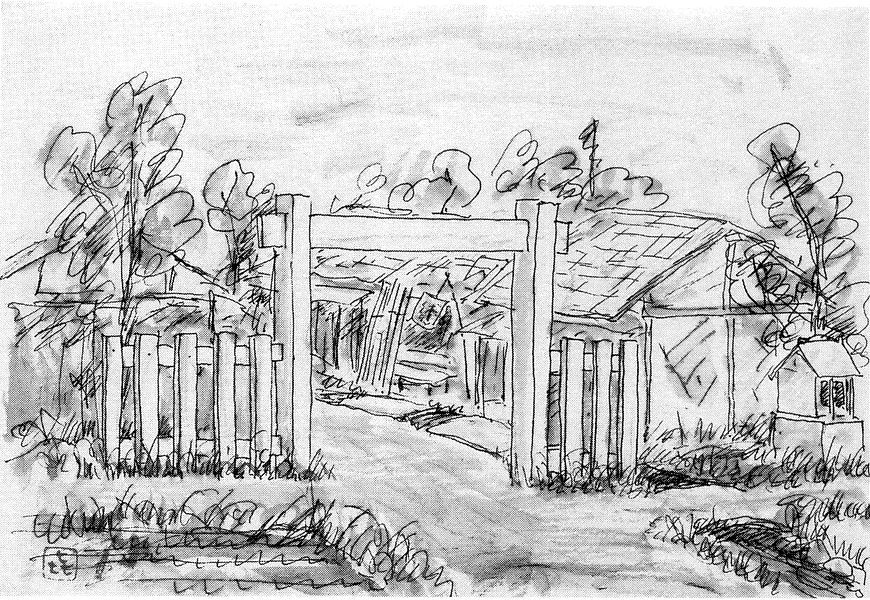

「相生町木戸」の想像図があります。

隣町の、四ッ屋町に住んでいた土屋喜英氏の画です。↓

北側から見た絵ですね。

右にあるお社が、「稲荷横丁」のお稲荷さんなんでしょうか。

木戸跡タイルの道の反対側にあるのが、明治三十年(1897)創業の「深澤陶器店」です。

昔からこの店の名物になっているのが、信楽焼の大きなタヌキです。↓

近頃すっかりコモで身を包んでいて、全身を拝むことができないのですが、「酔っ払いが悪戯するんで・・・。」とは、ご主人の談。

「徳利を下げるたぁ持ってかれっちゃうし、ブラジャーするやつぁいるし、口はおっ欠く、大事なとかぁおっ欠く・・・。」という悪さに業を煮やして、コモで包むようにしちゃったんだとか。

でも、今日は「隠居の思ひつ記」読者にだけ、特別にご開帳して頂きました。

でも、今日は「隠居の思ひつ記」読者にだけ、特別にご開帳して頂きました。

どうです、愛嬌のあるいいタヌキでしょう?

「稲荷横丁のキツネ」と「木戸番のタヌキ」、セットで名物にしたいところですがねぇ。

不心得者さえいなければ・・・。

勿体ないことです。

明治三十七年(1904)発行の「群馬県営業便覧」には、「陶器店 深澤弥平治」(深澤陶器店)の道向こうに、「陶器 深井寅次郎」というのが記載されています。

深井寅次郎はここに窯を築いて陶器を製造しており、「今戸屋」と呼ばれていました。

「開化高崎扣帖」に、こんな記述があります。

この深井の窯は、高崎の窯業の先駆的役割も果たしたようです。

「深井陶器店」があった場所は、いま駐車場になっています。

「深澤陶器店」のご主人によれば、しばらくタイル関係の仕事をしていたそうですが。

ところで、相生町の北隣の住吉町に、もうひとつの「稲荷横丁」があります、いや、ありました。

もっとも、「稲荷横丁」とは呼んでいなかったようですが・・・。

三国街道の一本東の細道を北へ行って大通りに出る手前、そこにかつて「宝珠稲荷」というお稲荷さんがありました。

三国街道の一本東の細道を北へ行って大通りに出る手前、そこにかつて「宝珠稲荷」というお稲荷さんがありました。

明治の初め頃、住吉町の住人が日光参詣の帰り道に、どこかでお稲荷さんがついて来てしまったので、ここにお祀りしたというんですが。

いつの間にか、取り壊されてしまいました。

ちょうど、軽ワゴンが止まってるあたりにあったんだそうです。

土屋喜英氏著「高崎漫歩」によれば、例年五月十五日に祭礼を行い、東京の浅草から榛名山太々講の一行が参詣に来ていたということです。

見られる時に見ておかないと、見たい時には見られないということはよくあることです。

「宝珠稲荷」に通ずる細道には、きっともうすぐ見られなくなる昭和の風景が、今ならまだ残っています。

見られる内に見ておいた方がいいですよ。

横丁を30mほど入った左側に、朱塗りの社があります。

そこに建っているのが、今回の「稲荷横丁」の史跡看板です。

以前、「稲荷横丁」の記事を書いたのが7年前、「隠居の思ひつ記」駆け出しの頃です。

その時は気が付かなかったんですが、今見ると、お社の中には何だか怪しいものも祀ってあります。

これも、「下の病」に効くんでしょうかね。

看板に書かれている、「三国街道口の木戸」があった位置には、こんなブロックタイルが埋め込まれています。→

看板に書かれている、「三国街道口の木戸」があった位置には、こんなブロックタイルが埋め込まれています。→「相生町木戸」の想像図があります。

隣町の、四ッ屋町に住んでいた土屋喜英氏の画です。↓

北側から見た絵ですね。

右にあるお社が、「稲荷横丁」のお稲荷さんなんでしょうか。

木戸跡タイルの道の反対側にあるのが、明治三十年(1897)創業の「深澤陶器店」です。

昔からこの店の名物になっているのが、信楽焼の大きなタヌキです。↓

近頃すっかりコモで身を包んでいて、全身を拝むことができないのですが、「酔っ払いが悪戯するんで・・・。」とは、ご主人の談。

「徳利を下げるたぁ持ってかれっちゃうし、ブラジャーするやつぁいるし、口はおっ欠く、大事なとかぁおっ欠く・・・。」という悪さに業を煮やして、コモで包むようにしちゃったんだとか。

でも、今日は「隠居の思ひつ記」読者にだけ、特別にご開帳して頂きました。

でも、今日は「隠居の思ひつ記」読者にだけ、特別にご開帳して頂きました。どうです、愛嬌のあるいいタヌキでしょう?

「稲荷横丁のキツネ」と「木戸番のタヌキ」、セットで名物にしたいところですがねぇ。

不心得者さえいなければ・・・。

勿体ないことです。

明治三十七年(1904)発行の「群馬県営業便覧」には、「陶器店 深澤弥平治」(深澤陶器店)の道向こうに、「陶器 深井寅次郎」というのが記載されています。

深井寅次郎はここに窯を築いて陶器を製造しており、「今戸屋」と呼ばれていました。

「開化高崎扣帖」に、こんな記述があります。

| 「 | 相生町の中ほど東側の深井陶器店は、先代深井貞次郎まで陶器の製造を業としていた。 |

| 深井家は元来高崎旧藩の士であったが、道楽が昂じたのか、或は内職が維新後本業になってしまったのであろうとは当主の弁である。 | |

| 東裏に窯を築き、産地瀬戸から陶土を取り寄せ、時には技術者も招いて新しい技術を習得し、盛んな時には四、五人の職人で焼いていて、高崎近辺から遠く信州まで販路を広げていた。 | |

| 明治十八年相生町に移り住んで以来大正の末期まで続いていたと云う。」 | |

この深井の窯は、高崎の窯業の先駆的役割も果たしたようです。

| 「 | その後も深井の窯で仕上がった大橋町西沢某は近辺の陶土で焼き、また住吉町にも三世川太平が高商の東に窯を築き、南町の吉井の窯で仕上がった小板橋竹次郎は旭町に、南町の女部田陶器店も何代かに亘って焼いていた。 |

| これ等は、植木鉢、コンロを主とする今戸焼と言われるものが多く、誰云うとなく「今戸屋」と呼ばれた。 | |

| 終戦近く燃料が統制される頃には、窯の煙は見られなくなってしまったが、南町の女部田の分家、女部田恵之吉は終戦後十年近く、下和田町において焼いていた。」 |

(段落の区切りを若干編集しました。)

「深井陶器店」があった場所は、いま駐車場になっています。

「深澤陶器店」のご主人によれば、しばらくタイル関係の仕事をしていたそうですが。

ところで、相生町の北隣の住吉町に、もうひとつの「稲荷横丁」があります、いや、ありました。

もっとも、「稲荷横丁」とは呼んでいなかったようですが・・・。

三国街道の一本東の細道を北へ行って大通りに出る手前、そこにかつて「宝珠稲荷」というお稲荷さんがありました。

三国街道の一本東の細道を北へ行って大通りに出る手前、そこにかつて「宝珠稲荷」というお稲荷さんがありました。明治の初め頃、住吉町の住人が日光参詣の帰り道に、どこかでお稲荷さんがついて来てしまったので、ここにお祀りしたというんですが。

いつの間にか、取り壊されてしまいました。

ちょうど、軽ワゴンが止まってるあたりにあったんだそうです。

土屋喜英氏著「高崎漫歩」によれば、例年五月十五日に祭礼を行い、東京の浅草から榛名山太々講の一行が参詣に来ていたということです。

見られる時に見ておかないと、見たい時には見られないということはよくあることです。

「宝珠稲荷」に通ずる細道には、きっともうすぐ見られなくなる昭和の風景が、今ならまだ残っています。

見られる内に見ておいた方がいいですよ。

【稲荷横丁】