安政五年(1858)江戸で大流行していた「コロリ」の病原菌は、ついに西馬の体内に入り込みます。

病床で死を覚悟した西馬の大きな心残りは、「芭蕉七部集」(俳諧七部集)の標注本を、まだ刊行できないでいることでした。

「七部集」に載っている句について註釈を入れ、その句の意味を正しく解釈できるようにという、言わば「蕉風俳諧」の手引書のようなものなのでしょう。

これまで全国の俳諧師たちを訪ね歩いたのも、おそらくその註釈についての考えを尋ね歩く旅でもあったのだと思います。

西馬の弟子は何百人もいたそうですが、その中で西馬に最も愛されたと言われるのが、渋川石原出身の石坂白亥(いしざか・はくがい)という弟子でした。

急を聞いて駆けつけた白亥に西馬は、「七部集」のことをくれぐれも頼むと遺言したということです。

安政五年(1858)八月の十五夜が近づくある日、西馬は縁側近くに床を移動させ、月を見ながらこう詠んだそうです。

「名月の 方へころばす 枕かな」

西馬が大勢の門人たちに囲まれて永遠の旅立ちをしたのは、ちょうど満月の光が降り注ぐ十五夜の晩でした。

享年五十一、戒名は蕉林院實翁誘月西馬居士、江戸芝金地院に葬られました。

←現・港区芝公園の「勝林山金地院」にある、西馬さんのお墓です。

写真は、埼玉県在住の琥翔さんのブログから拝借いたしました。

わが高崎の通町にある大信寺にも、愛弟子・石坂白亥と養子・志倉移柳が建てた西馬の墓(供養墓?)があります。

墓を建てた養子の移流は、西馬の跡を継いで惺庵為流と名乗りますが、その墓も並んで建っています。

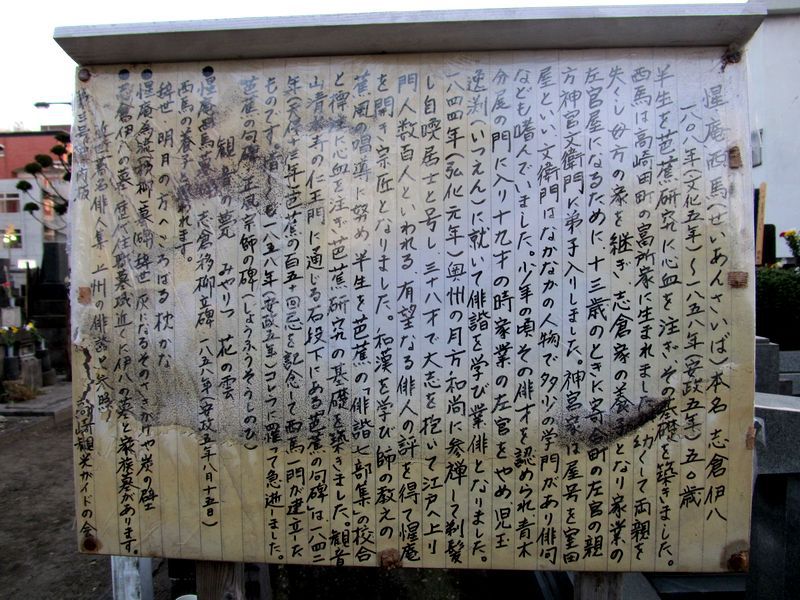

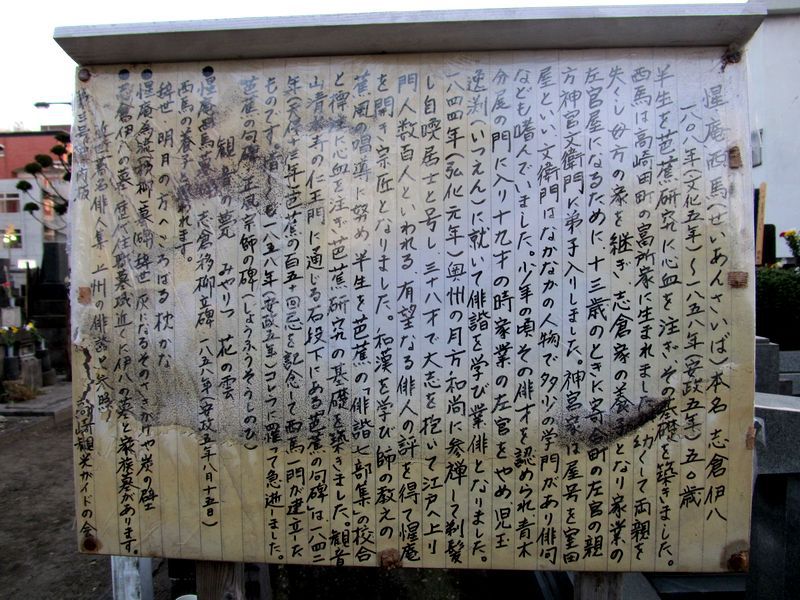

墓の後ろには、高崎観光ガイドの会が立てた手作りの説明看板があります。

墓の後ろには、高崎観光ガイドの会が立てた手作りの説明看板があります。

手書きなので、文字が詰まって多少見づらい感じはありますが、説明内容はなかなかよくできています。

同じ大信寺にある「徳川忠長の墓」や「守随彦三郎の墓」には、教育委員会が立てた鉄板製の立派な看板がありますが、西馬さんの墓はその仲間に入れてもらえなかったようです。

補って頂いた高崎観光ガイドの会に、拍手を贈りたいと思います。

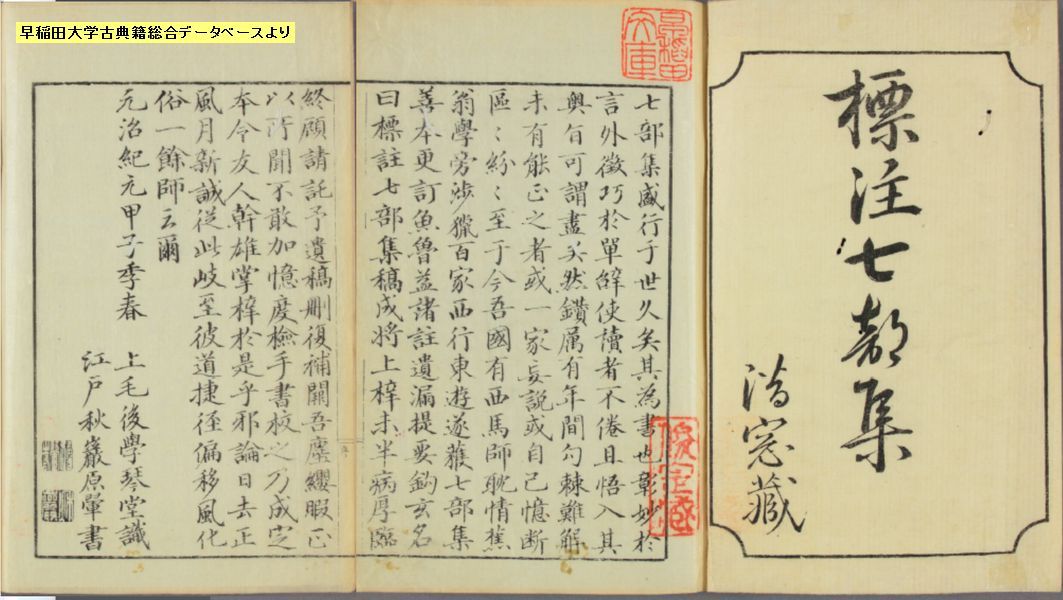

さて、病床で西馬が気に掛けていた「七部集」標注本のことですが、明治十七年(1884)になって、弟子の春秋庵潜窓こと三森幹雄(みもり・みきお)が編集し、西馬の師匠・逸淵の弟子で不知庵こと河田寄三(かわた・きさん)の校訂により、「標注七部集」という題名で刊行されました。

このとき序文を書いたのは、西馬の弟子でもあり旧知の友でもあった加部琴堂でした。

加部琴堂とは、上州の三大尽と言われた一人、大戸の加部安左衛門※十二代目(嘉重)です。

「標注七部集」の序文です。↓

本文です。↓ (上段部分に標注が入っています。)

これにて、西馬さんのお話は終わりに致します。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

気付けば、清水寺の石段をまだ一歩も上っておりませんでした。

次回は、いよいよ上ることに致しましょう。

病床で死を覚悟した西馬の大きな心残りは、「芭蕉七部集」(俳諧七部集)の標注本を、まだ刊行できないでいることでした。

「七部集」に載っている句について註釈を入れ、その句の意味を正しく解釈できるようにという、言わば「蕉風俳諧」の手引書のようなものなのでしょう。

これまで全国の俳諧師たちを訪ね歩いたのも、おそらくその註釈についての考えを尋ね歩く旅でもあったのだと思います。

西馬の弟子は何百人もいたそうですが、その中で西馬に最も愛されたと言われるのが、渋川石原出身の石坂白亥(いしざか・はくがい)という弟子でした。

急を聞いて駆けつけた白亥に西馬は、「七部集」のことをくれぐれも頼むと遺言したということです。

安政五年(1858)八月の十五夜が近づくある日、西馬は縁側近くに床を移動させ、月を見ながらこう詠んだそうです。

「名月の 方へころばす 枕かな」

西馬が大勢の門人たちに囲まれて永遠の旅立ちをしたのは、ちょうど満月の光が降り注ぐ十五夜の晩でした。

享年五十一、戒名は蕉林院實翁誘月西馬居士、江戸芝金地院に葬られました。

←現・港区芝公園の「勝林山金地院」にある、西馬さんのお墓です。

写真は、埼玉県在住の琥翔さんのブログから拝借いたしました。

わが高崎の通町にある大信寺にも、愛弟子・石坂白亥と養子・志倉移柳が建てた西馬の墓(供養墓?)があります。

墓を建てた養子の移流は、西馬の跡を継いで惺庵為流と名乗りますが、その墓も並んで建っています。

墓の後ろには、高崎観光ガイドの会が立てた手作りの説明看板があります。

墓の後ろには、高崎観光ガイドの会が立てた手作りの説明看板があります。手書きなので、文字が詰まって多少見づらい感じはありますが、説明内容はなかなかよくできています。

同じ大信寺にある「徳川忠長の墓」や「守随彦三郎の墓」には、教育委員会が立てた鉄板製の立派な看板がありますが、西馬さんの墓はその仲間に入れてもらえなかったようです。

補って頂いた高崎観光ガイドの会に、拍手を贈りたいと思います。

さて、病床で西馬が気に掛けていた「七部集」標注本のことですが、明治十七年(1884)になって、弟子の春秋庵潜窓こと三森幹雄(みもり・みきお)が編集し、西馬の師匠・逸淵の弟子で不知庵こと河田寄三(かわた・きさん)の校訂により、「標注七部集」という題名で刊行されました。

このとき序文を書いたのは、西馬の弟子でもあり旧知の友でもあった加部琴堂でした。

加部琴堂とは、上州の三大尽と言われた一人、大戸の加部安左衛門※十二代目(嘉重)です。

| ※ | (ブログ仲間・風子さんの記事をご参照ください。) |

「標注七部集」の序文です。↓

本文です。↓ (上段部分に標注が入っています。)

これにて、西馬さんのお話は終わりに致します。

お付き合いいただき、ありがとうございました。

気付けば、清水寺の石段をまだ一歩も上っておりませんでした。

次回は、いよいよ上ることに致しましょう。

(参考図書:「上毛及上毛人199号 俳人西馬の一生」)

【大信寺・西馬の墓】