西馬が、高崎清水寺の石段下に「芭蕉句碑」を建てた天保十三年(1842)という年には、大きな意味があったようです。

西馬が、高崎清水寺の石段下に「芭蕉句碑」を建てた天保十三年(1842)という年には、大きな意味があったようです。同じ年に、芭蕉の生まれ故郷・伊賀上野の「愛染院」(遍光山願成寺)では、盛大な芭蕉追善供養が行われています。

翌年の天保十四年(1843)には、芭蕉が眠る江州粟津の「義仲寺」(ぎちゅうじ)で、芭蕉の百五十年忌という大イベントが予定されていました。

それには、日本全国関係者一同みな参列することになるので、「愛染院」ではその前年に追善供養を行ったのでしょう。

西馬の「芭蕉句碑」建立と盛大な句会の催しが天保十三年に行われたのも、おそらく同じ事情だったのだと思います。

芭蕉が亡くなったのは元禄七年(1694)十月十二日だそうですから、百五十年忌が行われたのも十月だったのでしょうが、西馬はその年の春の内に、もう高崎を出立しています。

西馬には、上方地方で活躍する俳人を訪ねるという目的もあったようで、京・大坂を半年近くかけて回った後に百五十年忌に参列し、その足で四国にまで渡っています。

そして十二月、阿波小松島の俳諧師の家に滞在している時に、今でいえば速達にあたる赤紙付飛脚便が西馬のもとに届きます。

それは、高崎に大火があって、西馬の養家であった片町(嘉多町)の三好屋・志倉家が丸焼けになったという知らせでした。

しかも、西馬が俳諧の道に入ることを許してくれた叔母は、逃げ遅れて焼け死んでしまったというのです。

このシリーズ第4話でもお話ししましたが、高崎というのはとにかく火事の多い町でした。

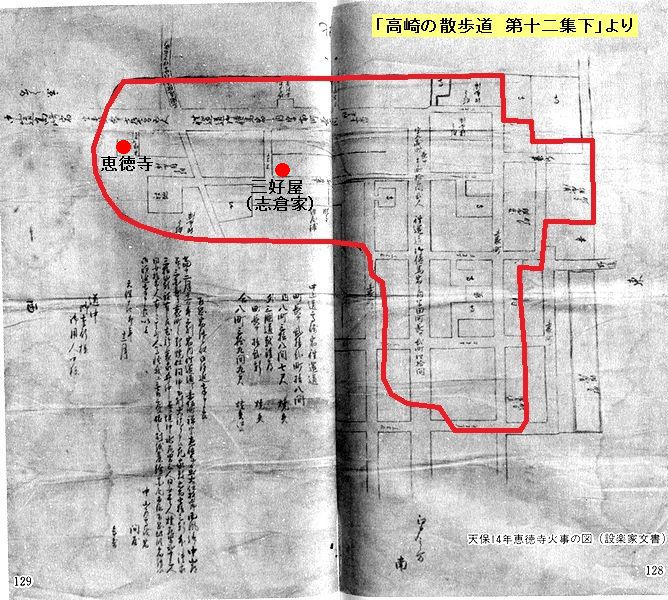

天保十四年十二月十一日に発生したこの火事は、いわゆる「恵徳寺火事」と呼ばれる大火で、赤坂町の「恵徳寺」から出火し高崎宿全町焼失、死者7名と伝わっています。

上図の赤枠内が焼失した範囲ということですが、三好屋は火元の恵徳寺に近く、十二月の強い北西風に煽られた火の速さでは、逃げる間もなかったことでしょう。

驚いた西馬は、取るものも取りあえず高崎へ戻り、叔母の葬式を出し、三好屋の復興に力を尽くしたということです。

西馬が暮らしていた生家・田町の富所家、そこに一緒にいたはずの父の後妻・お紋はどうなったのでしょう。

本多夏彦氏の「俳人西馬の一生」には、そのことは書かれていません。

西馬は「志倉西馬」の号を名乗ったこともあるようなので、もしかするとこの時、復興した志倉家に入ったのかも知れません。

火事から3年後の弘化三年(1846)、西馬は江戸へ出ます。

京橋宗十郎町に一戸を構えて「惺庵」(せいあん)と名付け、以降の号が「惺庵西馬」となる訳です。

弟子入りを希望する人で門前市をなす程の盛況ぶりで、8年後の安政元年(1854)には銀座に移ります。

しかしこの安政年間は、安政の大獄あり、安政の大地震あり、さらには伝染病「コロリ」が大流行するなど、この後にやってくる何かを予兆するような出来事が続く時代でした。

この「コロリ」ですが、安政五年(1858)の八月と九月のふた月だけで、江戸町民の二万八千人が死んだといいます。

ついに、西馬もこの伝染病に罹ってしまい、最後の時を覚悟することとなります。

次回は、西馬さんの話し最終回です。

いましばらく、お付き合いのほどを。

(参考図書:「上毛及上毛人199号 俳人西馬の一生」)