八島町の交差点から、「愛宕神社」へ向かいます。

「愛宕通り」を真っ直ぐ進み、旧中山道を突っ切ったドン突きに、村社「愛宕神社」があります。

「愛宕通り」を真っ直ぐ進み、旧中山道を突っ切ったドン突きに、村社「愛宕神社」があります。

貫の上に鳩らしき鳥が二羽とまっている面白い鳥居が、出迎えてくれます。

江戸時代は、八島町からの「愛宕通り」はもちろんなかったので、中山道の通りに面してあった訳です。

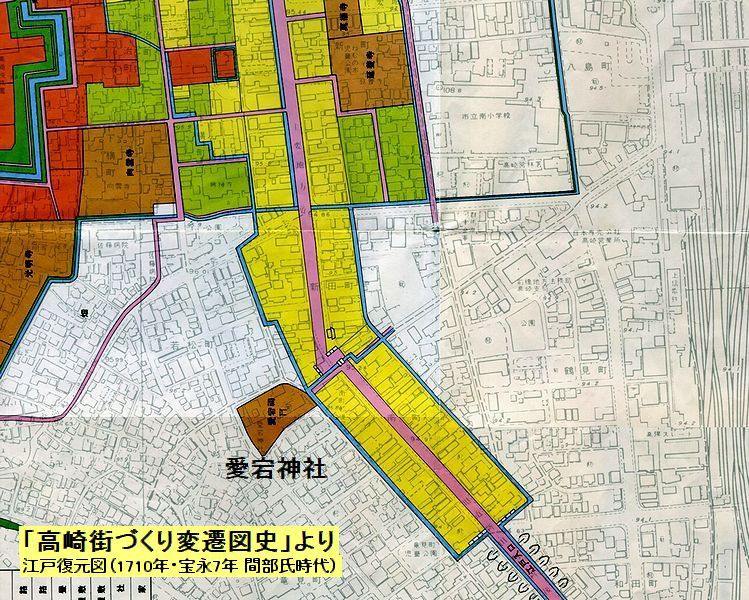

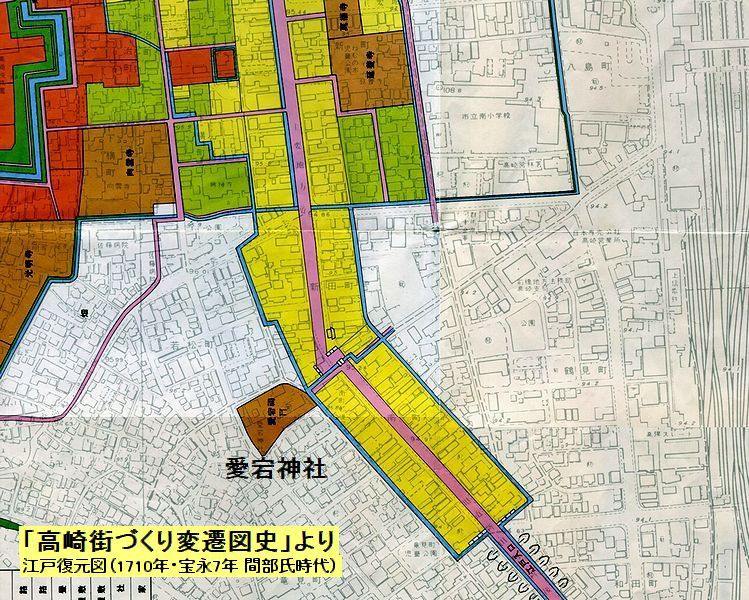

現代の地図に江戸時代の絵図を重ねた面白い地図で見てみましょう。

「愛宕神社」の前には高崎宿江戸口の木戸(下の木戸)があり、道は桝形の食い違いになっていて、宿内を見通せないようにしてあるようです。

「愛宕神社」の前には高崎宿江戸口の木戸(下の木戸)があり、道は桝形の食い違いになっていて、宿内を見通せないようにしてあるようです。

さらにその南にもう一つ木戸を設けるという、厳重ぶりです。

「下の木戸」があった所には、その後「南町交番」ができて木戸番の役割をしていましたが、今はありません。

高崎宿京口の「上の木戸」があった常盤町にも、かつて「交番」がありました。

どちらも高崎宿の重要な木戸跡なので、何か目印となるものを設けたいものです。

そういえば、相生町には、こんなのが歩道に埋め込まれています。

そういえば、相生町には、こんなのが歩道に埋め込まれています。

町のあちこちに、同じようなことができないものでしょうか。

足元を見ると高崎の城下町が見えるなんて、素敵なことだと思うのですが。

境内には、小さな池の中に「厳島弁財天」の社が建っています。

境内には、小さな池の中に「厳島弁財天」の社が建っています。

お社は真新しいですが昔からあった弁天様で、池の周りを三回まわると俄かに水が濁って、池の中から白い大蛇が出てくるという言い伝えがあるそうです。

そんな話を知ってか知らずか、池を廻れないように造り直されてしまいました。

由緒によると、「愛宕神社」は和田時代に京都から分霊されたとあります。

由緒によると、「愛宕神社」は和田時代に京都から分霊されたとあります。

今は火伏の神として知られる「愛宕神社」ですが、戦国時代には、愛宕山白雲寺本尊の「勝軍地蔵」が垂迹したのが「愛宕権現」だということで、「軍神」として信仰されたようです。

和田氏も、おそらくそういう目的でこの「愛宕神社」を創建したのでしょう。

高崎となってからの元和三年(1617)に、改めて火伏の目的で再建される訳ですが、そのご利益があったのかなかったのか、その後の高崎は度重なる大火に見舞われています。

社殿の石垣の下に、コンクリートの蓋でしっかり口を閉じられた古井戸が残っています。

社殿の石垣の下に、コンクリートの蓋でしっかり口を閉じられた古井戸が残っています。

明治二十六年(1893)の陸軍演習視察のため高崎を行幸された明治天皇に、この井戸の水を御前水として供したのだそうです。

当時、高崎の水はあまり水質がよくなかったそうですが、この井戸の水は良質であったということです。

井戸の脇には、それを記念する石碑も建っています。

井戸の脇には、それを記念する石碑も建っています。

石碑には、明治天皇の侍従であった堀河康隆子爵の詞と和歌が刻まれています。

「明治廿六年秋演習天覧のため たか崎へ行幸ありたる時 公園なる愛宕神社の堀井の水を御ぜん水に用ひられければ」

「大君の みゆきにくみし 此のそのの

ほり井の水は いく世すむらむ」

さて次回は、この周辺の寄道スポットをいくつかご紹介することにいたしましょう。

「愛宕通り」を真っ直ぐ進み、旧中山道を突っ切ったドン突きに、村社「愛宕神社」があります。

「愛宕通り」を真っ直ぐ進み、旧中山道を突っ切ったドン突きに、村社「愛宕神社」があります。貫の上に鳩らしき鳥が二羽とまっている面白い鳥居が、出迎えてくれます。

江戸時代は、八島町からの「愛宕通り」はもちろんなかったので、中山道の通りに面してあった訳です。

現代の地図に江戸時代の絵図を重ねた面白い地図で見てみましょう。

「愛宕神社」の前には高崎宿江戸口の木戸(下の木戸)があり、道は桝形の食い違いになっていて、宿内を見通せないようにしてあるようです。

「愛宕神社」の前には高崎宿江戸口の木戸(下の木戸)があり、道は桝形の食い違いになっていて、宿内を見通せないようにしてあるようです。さらにその南にもう一つ木戸を設けるという、厳重ぶりです。

「下の木戸」があった所には、その後「南町交番」ができて木戸番の役割をしていましたが、今はありません。

高崎宿京口の「上の木戸」があった常盤町にも、かつて「交番」がありました。

どちらも高崎宿の重要な木戸跡なので、何か目印となるものを設けたいものです。

そういえば、相生町には、こんなのが歩道に埋め込まれています。

そういえば、相生町には、こんなのが歩道に埋め込まれています。町のあちこちに、同じようなことができないものでしょうか。

足元を見ると高崎の城下町が見えるなんて、素敵なことだと思うのですが。

境内には、小さな池の中に「厳島弁財天」の社が建っています。

境内には、小さな池の中に「厳島弁財天」の社が建っています。お社は真新しいですが昔からあった弁天様で、池の周りを三回まわると俄かに水が濁って、池の中から白い大蛇が出てくるという言い伝えがあるそうです。

そんな話を知ってか知らずか、池を廻れないように造り直されてしまいました。

由緒によると、「愛宕神社」は和田時代に京都から分霊されたとあります。

由緒によると、「愛宕神社」は和田時代に京都から分霊されたとあります。今は火伏の神として知られる「愛宕神社」ですが、戦国時代には、愛宕山白雲寺本尊の「勝軍地蔵」が垂迹したのが「愛宕権現」だということで、「軍神」として信仰されたようです。

和田氏も、おそらくそういう目的でこの「愛宕神社」を創建したのでしょう。

高崎となってからの元和三年(1617)に、改めて火伏の目的で再建される訳ですが、そのご利益があったのかなかったのか、その後の高崎は度重なる大火に見舞われています。

| ◇ | 元和七年 | (1621) | 四ッ屋町より出火、城下の人家悉く焼亡。(道観火事) |

| ◇ | 享保十年 | (1725) | 通町より出火、風下六ケ町焼失。 |

| ◇ | 享保十二年 | (1727) | 田町より出火、新喜町(現和田町)まで全焼。 |

| ◇ | 宝暦九年 | (1759) | 北廓(柳川町)より出火、前栽町(現下横町)まで焼失。 |

| ◇ | 宝暦十三年 | (1763) | 新(あら)町より出火、新喜町(現和田町)まで217戸焼失。 |

| ◇ | 寛政十年 | (1798) | 本町より出火(放火)、城内藩邸380戸、町屋1080戸焼失。 |

| ◇ | 文化四年 | (1807) | 羅漢町より出火(放火)、580戸焼失。 |

| ◇ | 文化九年 | (1812) | 本町より出火、900戸余焼失。 |

| ◇ | 文政十二年 | (1829) | 四ツ屋町より出火、580戸焼失。 |

| ◇ | 天保十四年 | (1843) | 赤坂町より出火、高崎宿全町焼失、死者7名。(恵徳寺火事) |

| ◇ | 嘉永元年 | (1848) | 中紺屋町より出火、風下の町大半焼失。 |

| ◇ | 文久二年 | (1862) | 本町より出火、全宿の大半焼失。(百足屋火事) |

| ◇ | 明治十一年 | (1878) | 住吉町より出火、700戸余焼失。 |

| ◇ | 明治十三年 | (1880) | 本町より出火、2500戸余焼失。(越前屋火事) |

| ◇ | 明治二十八年 | (1895) | 通町より出火、663戸焼失。(古市火事) |

| ◇ | 明治三十七年 | (1904) | 鞘町より出火、100戸余焼失。 |

| ◇ | 明治三十七年 | (1904)) | 通町より出火、180戸余焼失。 |

社殿の石垣の下に、コンクリートの蓋でしっかり口を閉じられた古井戸が残っています。

社殿の石垣の下に、コンクリートの蓋でしっかり口を閉じられた古井戸が残っています。明治二十六年(1893)の陸軍演習視察のため高崎を行幸された明治天皇に、この井戸の水を御前水として供したのだそうです。

当時、高崎の水はあまり水質がよくなかったそうですが、この井戸の水は良質であったということです。

井戸の脇には、それを記念する石碑も建っています。

井戸の脇には、それを記念する石碑も建っています。石碑には、明治天皇の侍従であった堀河康隆子爵の詞と和歌が刻まれています。

「明治廿六年秋演習天覧のため たか崎へ行幸ありたる時 公園なる愛宕神社の堀井の水を御ぜん水に用ひられければ」

「大君の みゆきにくみし 此のそのの

ほり井の水は いく世すむらむ」

(参考図書:「高崎の散歩道 第十二集下」)

さて次回は、この周辺の寄道スポットをいくつかご紹介することにいたしましょう。

【愛宕神社】