今から173年前に、この芭蕉句碑を建立したという惺庵西馬(せいあん・さいば)という人、どんな人物なのか調べてみました。

この碑については、著書「上毛芭蕉塚」(昭和43年発行)の中で「地方の俗俳どもを煙に巻く不風流極まるもの」とか、「こけおどしの道具立て」、あげくは「バカ騒ぎの記念」などとこき下ろしていた本多夏彦氏ですが、西馬については「俳人西馬の一生」(昭和8年発行「上毛及上毛人199号」)で、こう評しています。

話は横道にそれますが、この「俳人西馬の一生」は、昭和八年(1933)十月三日のラジオ放送「郷土講座第八回」の講演録です。

いつもご教示頂いてるN先生に教えて頂いたのですが、昭和八年六月二十三日にNHK前橋放送局が放送を開始しており、その開局記念番組として「郷土講座」が行われたようだとのことです。

「郷土講座」は週一回の30分番組だったそうです。

さて話を戻して、西馬です。

本多夏彦氏は、先の話に続けてこんな話をしています。

皆さんは、この話に出てくる高崎名物の「竹の子餅」というのをご存知でしたか?

私は知りませんでした。

ネットで検索してみましたが、高崎の名物としてヒットするものはありませんでした。

でも1件だけ、こんなのを見つけました。

でも1件だけ、こんなのを見つけました。

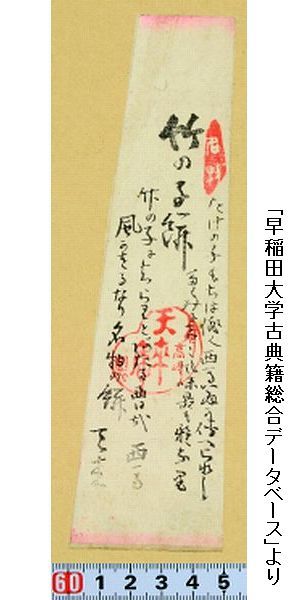

タイトルに「竹の子餅」、出版事項に「高崎:天卒庵」と書いてあるじゃありませんか!

写真を拡大してみると、おぉ、あるある、「竹の子尓 ちら里と阿たる 西日哉 西馬」と書いてあります。

これこそ本多夏彦氏の言っている「竹の子餅の短冊」でしょう!

この短冊が早稲田大学のデータベースにあったとは驚きです。

教授の一人が、たまたま高崎で見かけたか、お土産にもらったかした「竹の子餅」の短冊を見て、「お、西馬じゃないか!」、と残してくれたのでしょう。

短冊に書かれている文字の中にどうにも読めないのがあって、いつもお世話になっている連雀町「さいち民芸店」のご主人にご協力を頂きました。

短冊の右側には、こう書かれているそうです。

「たけの子もちは俳人西馬翁が伝へられし

たくみにして風味最も雅なり」

え?ということは、「竹の子餅」は西馬さんが考え出したということなんでしょうか。

短冊の左側は、

「竹の子に ちらりとあたる 西日かな 西馬」

その左に、

「風かをるなり 名物の餅 天来」

だそうです。

私は、「竹の子餅」を製造販売していた「天卒庵」の主の号が「天卒」で、その人が西馬の句に付け句をしたものと思っていましたが、「さいち民芸店」のご主人によると、この字は「卒」とは読めない、「來」であろうということでした。

そこで、「天来」という俳人がいるか調べたところ、西馬さんと同時代に牧岡天来という人がいることは分かりましたが、関係あるのかどうかは分かりません。

うーん、謎の「竹の子餅」です。

どんなお餅なのかも知りたいところですが、早稲田大学のデータベースにも「竹の子餅」本体の写真はありません。

残念です!

がしかしそんな時、奇跡というのは起こるものなんですね。

その話は長くなりそうなので、また次回ということに。

この碑については、著書「上毛芭蕉塚」(昭和43年発行)の中で「地方の俗俳どもを煙に巻く不風流極まるもの」とか、「こけおどしの道具立て」、あげくは「バカ騒ぎの記念」などとこき下ろしていた本多夏彦氏ですが、西馬については「俳人西馬の一生」(昭和8年発行「上毛及上毛人199号」)で、こう評しています。

| 「 | 兎に角この西馬は、その頃江戸に於ける屈指の大家で、時代は少し違ひますけれども、上州が産んだ江戸の俳人中、全國的な存在としては、矢張り高崎から出た平花庵雨什(へいかあん・うじゅう)と兩大關の觀があり、慥(たし)かに、鄕土の誇りとすべき人物であったのであります。」 |

話は横道にそれますが、この「俳人西馬の一生」は、昭和八年(1933)十月三日のラジオ放送「郷土講座第八回」の講演録です。

いつもご教示頂いてるN先生に教えて頂いたのですが、昭和八年六月二十三日にNHK前橋放送局が放送を開始しており、その開局記念番組として「郷土講座」が行われたようだとのことです。

「郷土講座」は週一回の30分番組だったそうです。

さて話を戻して、西馬です。

本多夏彦氏は、先の話に続けてこんな話をしています。

| 「 | そこで先ず、西馬が現代の皆様と一番交渉を持っている點は何かと申しますと、高崎の名物に竹の子餅といふのがありませう、あの竹の皮包みにブラ下げた短冊に「竹の子にチラリとあたる夕(ママ)日かな」といふ西馬の句がありますし・・・」 |

皆さんは、この話に出てくる高崎名物の「竹の子餅」というのをご存知でしたか?

私は知りませんでした。

ネットで検索してみましたが、高崎の名物としてヒットするものはありませんでした。

でも1件だけ、こんなのを見つけました。

でも1件だけ、こんなのを見つけました。タイトルに「竹の子餅」、出版事項に「高崎:天卒庵」と書いてあるじゃありませんか!

写真を拡大してみると、おぉ、あるある、「竹の子尓 ちら里と阿たる 西日哉 西馬」と書いてあります。

これこそ本多夏彦氏の言っている「竹の子餅の短冊」でしょう!

この短冊が早稲田大学のデータベースにあったとは驚きです。

教授の一人が、たまたま高崎で見かけたか、お土産にもらったかした「竹の子餅」の短冊を見て、「お、西馬じゃないか!」、と残してくれたのでしょう。

短冊に書かれている文字の中にどうにも読めないのがあって、いつもお世話になっている連雀町「さいち民芸店」のご主人にご協力を頂きました。

短冊の右側には、こう書かれているそうです。

「たけの子もちは俳人西馬翁が伝へられし

たくみにして風味最も雅なり」

え?ということは、「竹の子餅」は西馬さんが考え出したということなんでしょうか。

短冊の左側は、

「竹の子に ちらりとあたる 西日かな 西馬」

その左に、

「風かをるなり 名物の餅 天来」

だそうです。

私は、「竹の子餅」を製造販売していた「天卒庵」の主の号が「天卒」で、その人が西馬の句に付け句をしたものと思っていましたが、「さいち民芸店」のご主人によると、この字は「卒」とは読めない、「來」であろうということでした。

そこで、「天来」という俳人がいるか調べたところ、西馬さんと同時代に牧岡天来という人がいることは分かりましたが、関係あるのかどうかは分かりません。

うーん、謎の「竹の子餅」です。

どんなお餅なのかも知りたいところですが、早稲田大学のデータベースにも「竹の子餅」本体の写真はありません。

残念です!

がしかしそんな時、奇跡というのは起こるものなんですね。

その話は長くなりそうなので、また次回ということに。