「常仙寺」から北へ350mほど行くと、白壁と木の塀で趣きはあるが、朽ち始めた感のある建物が目に留まります。

「常仙寺」から北へ350mほど行くと、白壁と木の塀で趣きはあるが、朽ち始めた感のある建物が目に留まります。

さらに進むと、立派な門構えです。

ここは、金古宿の代官所跡です。

「お代官様」というと、陣笠・陣羽織で大小の刀を腰に差し、采配を手に、馬に跨って偉そうにしているお侍さんをイメージしますが(私だけ?)、金古宿の代官はちょっとそれとは違うようです。

この人が、金古の神保磯右衛門という代官。

この人が、金古の神保磯右衛門という代官。苗字帯刀は許されていますが、身分は農民です。

農民とは言え、金古宿問屋名主で、臥雲という雅号を持ち、和歌、俳諧、書画、和漢の道に優れた国学者だったそうです。

文政七年(1824)生まれ、明治十六年(1883)に亡くなっています。

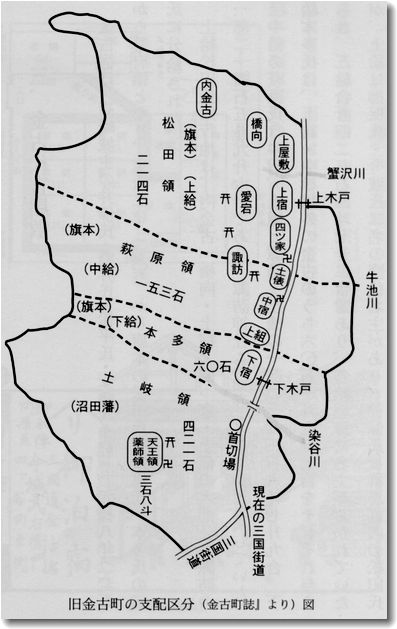

金古村は幕府直轄の「天領」だったとよく言われますが、実態は3人の旗本に分割して与えられた「知行地」でした。

金古村は幕府直轄の「天領」だったとよく言われますが、実態は3人の旗本に分割して与えられた「知行地」でした。旗本というのは、江戸を守るのが役目ですから、江戸に住むことが義務付けられています。

財力のある旗本は、家臣を江戸詰と知行地詰に分けることも出来ますが、金古を知行地に持つ旗本は、そこまでの財力はなかったと見えます。

そこで、地域の名望家を地代官に任命して、年貢の徴収などの仕事を代行させた訳です。

代官であった神保家の大門は、昭和五十二年(1977)に群馬町の重要文化財に指定され、平成十五年(2003)にもそれを表す標柱が建てられています。

代官であった神保家の大門は、昭和五十二年(1977)に群馬町の重要文化財に指定され、平成十五年(2003)にもそれを表す標柱が建てられています。(今は、どなたかの後援会連絡所の看板の方が目立っていますが・・・)

群馬町が高崎市に合併されたのは平成十八年(2006)ですが、文化財の保護は引継がれていないのかと思うほど、荒廃が進んでいました。

そろそろ文字が擦れて読み難くなってきた看板に、「南門柱などに多くの埋木があるのは、慶応四年の世直し一揆に襲撃された際の補修によるものである。」と書かれています。

そろそろ文字が擦れて読み難くなってきた看板に、「南門柱などに多くの埋木があるのは、慶応四年の世直し一揆に襲撃された際の補修によるものである。」と書かれています。

左の写真が埋木の跡ですが、時を経て元の部材と見分けがつかない位、馴染んできています。

群馬町金古二区編「金古宿の由来」に、代官所の平面図が掲載されています。

群馬町金古二区編「金古宿の由来」に、代官所の平面図が掲載されています。「糾弾所」とあるのは、罪人の取調べや一時的な留置をした所です。

このブログ記事のトップ写真は、その「糾弾所」を外から見た所になる訳ですね。

この平面図によって代官所跡を整備したならば、三国街道の貴重な観光資源として活かされるはずですが、現状は荒れ放題という状態です。

| [忍び返し] | [糾弾所] | [門番小屋] |

|  |  |

私有の「文化財」を、所有者個人が維持していくのは限界があると思います。

文化財として指定した地域の、住民全体が協力することを、考えていく必要がありそうです。

(参考図書:「群馬町誌」「金古宿の由来」)

【金古代官所跡(神保家)】