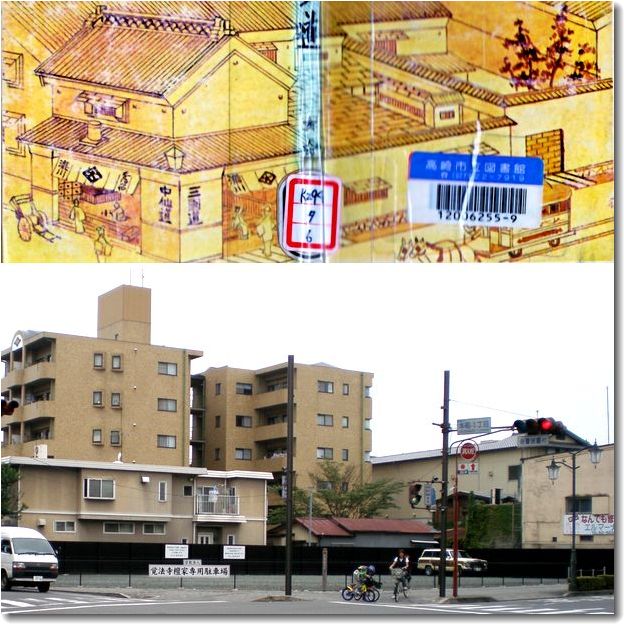

「高崎の散歩道 第六集」の表紙に、どなたの挿絵か分かりませんが、中山道と三国街道の分岐にあったという、「大津屋」(薬屋)が描かれています。

「高崎の散歩道 第六集」の表紙に、どなたの挿絵か分かりませんが、中山道と三国街道の分岐にあったという、「大津屋」(薬屋)が描かれています。図書館のラベルで隠れていますが、右下に高崎-渋川間を走る「鉄道馬車」が描かれていますので、明治二十年代から三十年代の風情なのでしょう。

今の本町一丁目交差点の北西角ですが、現在は覚法寺の檀家専用駐車場になっています。

この辺も、すっかり街道の面影は無くなってしまいましたが、それでも、昔を偲ばせる建物がいくつか残っていました。

四ツ屋町側の歩道に、「高崎城遠堀跡」と書かれたタイルが埋め込んであります。 →

四ツ屋町側の歩道に、「高崎城遠堀跡」と書かれたタイルが埋め込んであります。 →路地のように見えるのが「遠堀」の跡です。

今でも、この路地の下には水が流れているはずです。

「遠堀」というのは、高崎城下町をぐるっと囲むように巡らされた水路のことで、「遠構え」とも言います。

「遠構え」には七つの木戸を設けて、人の出入りを監視していたそうです。

「遠構え」には七つの木戸を設けて、人の出入りを監視していたそうです。「遠構え」の水は大橋町の長野堰(新井堰)から取水し、三国街道の西沿いに南へ下り、この四ツ屋町で街道を横切って、東へ向かいます。

四ツ屋町の「遠構え」跡の路地を通り抜けることはできませんが、ぐるっと回って成田町へ行くと、また「遠構え」跡が姿を見せます。

四ツ屋町の「遠構え」跡の路地を通り抜けることはできませんが、ぐるっと回って成田町へ行くと、また「遠構え」跡が姿を見せます。

路地を入ったところにあるので、ちょっと見過ごしてしまうかも知れませんが、「猿田彦大神」が祀られています。

看板の裏には、ちゃんと「遠構え」の説明も書かれています。

この北には、「成田山光徳寺」があります。

昔は参道に住んでいた人たちが、講を作っていたそうです。

「猿田彦大神」の幟に、「大門講」と書かれていますので、今もその人達が守っていてくれるのかもしれません。

ありがたいことです。

昔の成田山への参道は、三間(5.4m)足らずの幅だったそうですが、「遠構え」の水路を渡るために、石橋が架けられていました。

この石橋は、時の鳶職連の醵金により架けられたものだそうです。

ありがたいことです。

嬉しいことに、「遠構え」が道になった後、その石橋は成田山境内の「太子堂」前に移設し、今も残されています。

嬉しいことに、「遠構え」が道になった後、その石橋は成田山境内の「太子堂」前に移設し、今も残されています。先人たちの、物を大切にする気持ちと心意気には、頭の下がる思いです。

余談ですが、「成田山光徳寺」は比較的新しいお寺で、明治十年(1877)に千葉県の成田山新勝寺の出張所として開設したそうです。

どうもそのきっかけとなったのは、前年の明治九年に高崎城内三の丸にあった、城主・大河内家の祈願寺「威徳寺」を光徳寺の場所に移したことにあるようです。

ここは、江戸期に問屋年寄を長年務めた梶山家の持地で、寺を維持するために成田山の出張所を併設して、参詣者増を図ったのではないかと言われています。

その後、成田山出張所の賑わいに隠れるように、「威徳寺」の名は消えていきますが、その内陣が今でも成田山内に残っています。

その後、成田山出張所の賑わいに隠れるように、「威徳寺」の名は消えていきますが、その内陣が今でも成田山内に残っています。

また、境内にある「和田三石」のひとつ「上和田の円石」前の水屋は、高崎城の裏門を利用したものだそうです。

さらに、前出の梶山家の裏には、佐渡から三国街道を通って江戸へ運ぶ金を、一時保管する「御金蔵」があったといいます。

梶山家の前には、高崎宿でただ一ヶ所の「常設高札場」もあったそうです。

現在、その痕跡すらなく、知る人も少ないと思います。

願わくば、せめて、その跡を示す「石標」でも設置できないものでしょうか。

(参考図書:「高崎の散歩道 第十二集下」)

【高崎城遠堀跡】