倉渕町権田の信号を中之条方面へ1kmほど行くと、「長井」のバス停があります。

そこに、字の消えかかった「長井百庚申・熊久保道祖神入口」の看板が建っていて、その根元には「右くさつ道」の道しるべも。

左のゆるい坂道を下ります。

「長井川」に架かる「長井橋」を渡って右へ行くんですが、左側に大きな石碑が建っていました。

「真道館長 市川先生顕彰碑」と刻まれています。

「真道館」とは何なのか知りたかったのですが、周りは草が生繁っていて碑の近くへ行くことができません。

まぁいいか、と右に進み、その先を左へ進みます。

坂道を上って行くと、右に入る細い坂道があります。

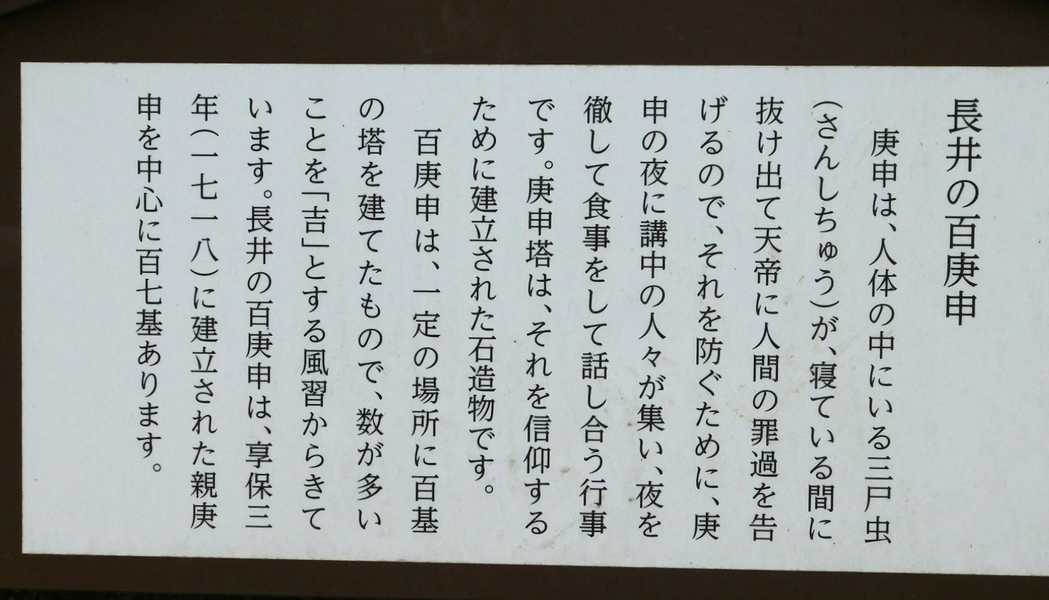

その細い坂道に入るとすぐ、史跡看板が建っていました。

「長井の百庚申」は、この擁壁の上らしいです。

石段を上ると、あります、あります。

たくさんの庚申塔の先に、お堂が建っています。

足元が悪いので、注意しながら行ってみました。

お堂の中に三体の仏像が祀られていますが、光が反射してうまく撮れませんでした。

真ん中の像には、「矜羯羅童子」(こんがらどうじ)という名札が付いています。

「不動明王」の眷属だそうですが、像は「不動明王」そのものに見えるんですがねぇ。

石段の所まで戻って反対側を見ると、さらにたくさんの庚申塔がずーっと先まで並んでいます。

なんせ、107基あるって看板に書いてありましたからね。

まあとにかく足元の悪い急傾斜地ですから、行かれる方はくれぐれもご注意ください。

庚申塔群の終わった先に、「長井の道祖神」ってのがありました。

「元禄雛型」というのはこれかな。

双体道祖神としては珍しく、お座りしてます。

「おこそずきんをかぶった道祖神」ってのは、これ?

「おこそずきん」って、時代劇で育った世代でないと分からないかも知れませんね。

◇「おこそずきん(御高祖頭巾)」

さて帰ろうと坂道を下っていると、田んぼの向こうに趣きのある建物が見えました。

近くへ行ってみると、どうも民家ではなさそうです。

倉庫か集会所のように見えます。

おっ、看板が掛かってる。

あー、「真道館」!

あの「市川先生顕彰碑」にあった「真道館」って、ここなんだ。

家へ帰って来てから調べてみると、市川忠雄氏が昭和30年(1955)に創立した剣道の道場でした。

現在、この道場は使われておらず、稽古は倉渕中学校武道場で行っているそうです。

残しておいて欲しい建物ですね。

そこに、字の消えかかった「長井百庚申・熊久保道祖神入口」の看板が建っていて、その根元には「右くさつ道」の道しるべも。

左のゆるい坂道を下ります。

「長井川」に架かる「長井橋」を渡って右へ行くんですが、左側に大きな石碑が建っていました。

「真道館長 市川先生顕彰碑」と刻まれています。

「真道館」とは何なのか知りたかったのですが、周りは草が生繁っていて碑の近くへ行くことができません。

まぁいいか、と右に進み、その先を左へ進みます。

坂道を上って行くと、右に入る細い坂道があります。

その細い坂道に入るとすぐ、史跡看板が建っていました。

「長井の百庚申」は、この擁壁の上らしいです。

石段を上ると、あります、あります。

たくさんの庚申塔の先に、お堂が建っています。

足元が悪いので、注意しながら行ってみました。

お堂の中に三体の仏像が祀られていますが、光が反射してうまく撮れませんでした。

真ん中の像には、「矜羯羅童子」(こんがらどうじ)という名札が付いています。

「不動明王」の眷属だそうですが、像は「不動明王」そのものに見えるんですがねぇ。

石段の所まで戻って反対側を見ると、さらにたくさんの庚申塔がずーっと先まで並んでいます。

なんせ、107基あるって看板に書いてありましたからね。

まあとにかく足元の悪い急傾斜地ですから、行かれる方はくれぐれもご注意ください。

庚申塔群の終わった先に、「長井の道祖神」ってのがありました。

「元禄雛型」というのはこれかな。

双体道祖神としては珍しく、お座りしてます。

「おこそずきんをかぶった道祖神」ってのは、これ?

「おこそずきん」って、時代劇で育った世代でないと分からないかも知れませんね。

◇「おこそずきん(御高祖頭巾)」

さて帰ろうと坂道を下っていると、田んぼの向こうに趣きのある建物が見えました。

近くへ行ってみると、どうも民家ではなさそうです。

倉庫か集会所のように見えます。

おっ、看板が掛かってる。

あー、「真道館」!

あの「市川先生顕彰碑」にあった「真道館」って、ここなんだ。

家へ帰って来てから調べてみると、市川忠雄氏が昭和30年(1955)に創立した剣道の道場でした。

現在、この道場は使われておらず、稽古は倉渕中学校武道場で行っているそうです。

残しておいて欲しい建物ですね。

【長井の百庚申】