ようやく倉渕町へ入りました。

国道406号、「落合」バス停の先を北へ入ります。

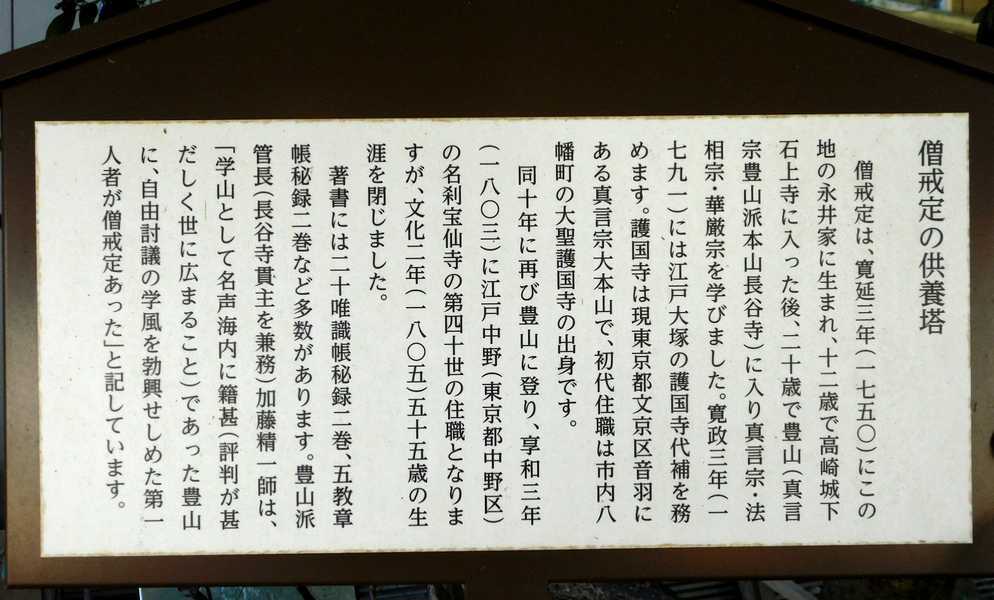

入るとすぐ、左側に史跡看板が建っています。

「僧戒定」と書かれていますが、「僧・戒定」とした方が分かりやすいでしょう。

「僧侶の戒丈さん」ということです。

「戒定」は「かいじょう」と読むようです。(倉渕村のあゆみ)

戒定さんについては、看板に書かれていること以上の情報は見つかりませんでした。

強いて言えば、「上野人物志」に少し細かいことが書かれているくらいです。

看板の後ろの塚上に、塔が建っています。

高崎市のHPでは、この塔を「僧戒定の供養塔」としているのですが、そうなのかなぁ?

基台には「明和五戊子年七月日 上野國群馬郡下三倉村」とあり、とくに戒定さんの名は刻まれていません。

明和五年(1768)といえば戒定さんは十九歳、豊山(ぶざん)に入る前年の建立です。

生存中に「供養塔」を建立することはないでしょう。

塔身には、こう刻まれています。

「奉納西國坂東秩父」「日本」「回國」「供養?」。

西国33ヵ所、坂東33ヵ所、秩父34ヵ所、計百ヵ所の観音霊場を回ったことを記念する「回国供養塔」だと思います。

もしかすると、戒定さんが回ったということなのかも知れませんが。

その塔の左隣に、もう一基、ひょろっとした石碑が建っています。

碑面には「武州中野宝仙寺四十世之住 傳燈大阿闍梨法印定慧位 文化二乙丑年正月廿三日」と刻まれています。

「定慧」は「定惠」で、「上野国人物志」にあった、戒定さんの仮の名です。

横面には「髙嵜石上寺辨快御弟子戒定房五十六才」と刻まれています。

「辨快」は、戒定さんを得度させた石上寺の和尚さんです。

碑背に、石碑の建立年と建立者が刻まれています。

「文化八辛未三月立之」、「永井粂右衛門吉長作」。

戒定さん入寂後に永井家で建てたものです。

「僧・戒定の供養塔」と言うなら、こちらの方でしょう。

ところで、このすぐ近くに、有名な「落合の双体道祖神」があります。

真っ昼間から、まぁ、何と大胆な・・・。

どうしてこんなことになったのか、いつか取り調べをしてみたいものです。

国道406号、「落合」バス停の先を北へ入ります。

入るとすぐ、左側に史跡看板が建っています。

「僧戒定」と書かれていますが、「僧・戒定」とした方が分かりやすいでしょう。

「僧侶の戒丈さん」ということです。

「戒定」は「かいじょう」と読むようです。(倉渕村のあゆみ)

戒定さんについては、看板に書かれていること以上の情報は見つかりませんでした。

強いて言えば、「上野人物志」に少し細かいことが書かれているくらいです。

| 「 | 戒定假の名は定惠、金猊園と號す、 |

| 上野國群馬郡三野倉(三ノ倉)の人、俗姓は永井氏、父の名は逾樹、母は土屋氏の出なり、」 |

看板の後ろの塚上に、塔が建っています。

高崎市のHPでは、この塔を「僧戒定の供養塔」としているのですが、そうなのかなぁ?

基台には「明和五戊子年七月日 上野國群馬郡下三倉村」とあり、とくに戒定さんの名は刻まれていません。

明和五年(1768)といえば戒定さんは十九歳、豊山(ぶざん)に入る前年の建立です。

生存中に「供養塔」を建立することはないでしょう。

塔身には、こう刻まれています。

「奉納西國坂東秩父」「日本」「回國」「供養?」。

西国33ヵ所、坂東33ヵ所、秩父34ヵ所、計百ヵ所の観音霊場を回ったことを記念する「回国供養塔」だと思います。

もしかすると、戒定さんが回ったということなのかも知れませんが。

その塔の左隣に、もう一基、ひょろっとした石碑が建っています。

碑面には「武州中野宝仙寺四十世之住 傳燈大阿闍梨法印定慧位 文化二乙丑年正月廿三日」と刻まれています。

「定慧」は「定惠」で、「上野国人物志」にあった、戒定さんの仮の名です。

横面には「髙嵜石上寺辨快御弟子戒定房五十六才」と刻まれています。

「辨快」は、戒定さんを得度させた石上寺の和尚さんです。

碑背に、石碑の建立年と建立者が刻まれています。

「文化八辛未三月立之」、「永井粂右衛門吉長作」。

戒定さん入寂後に永井家で建てたものです。

「僧・戒定の供養塔」と言うなら、こちらの方でしょう。

ところで、このすぐ近くに、有名な「落合の双体道祖神」があります。

真っ昼間から、まぁ、何と大胆な・・・。

どうしてこんなことになったのか、いつか取り調べをしてみたいものです。

【僧・戒定の供養塔】