倉賀野町の「五貫堀」に架かる「太鼓橋」です。

「太鼓橋跡」と言った方が正確なのでしょうが。

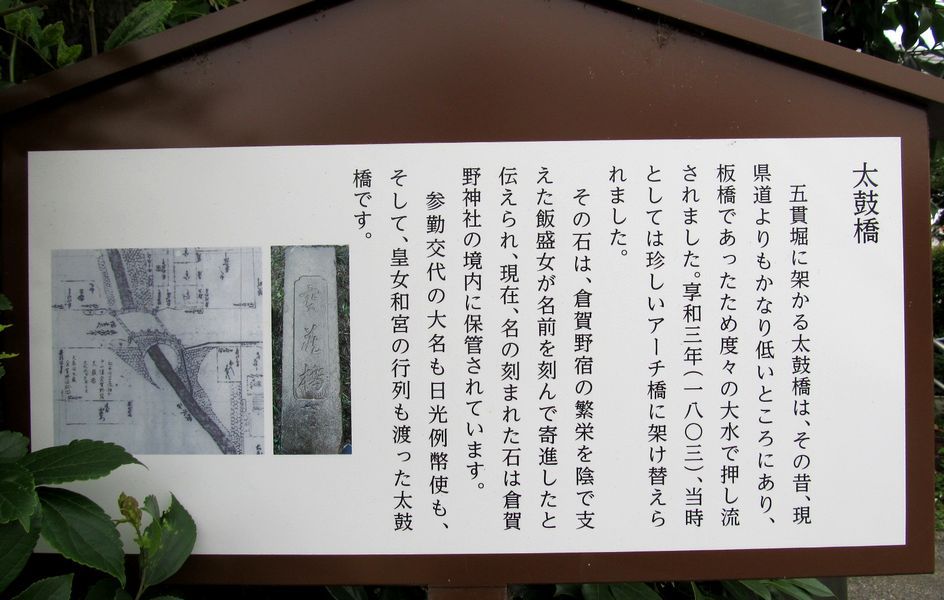

看板に、「飯盛女が名前を刻んで寄進した・・・」とあります。

「高崎の散歩道 第二集」にもそう書かれていて、迷道院もブログ駆け出しの頃、◇女郎が架けた「太鼓橋」という記事でそのようなことを書きました。

しかし今は、その話ちょっと怪しいかな、と思っています。

享和三年(1803)、倉賀野宿問屋年寄たちが高崎町奉行と道中奉行に橋架け替えを報告した文書に、こう書かれています。

出した二百両は「旅篭屋溜銭積金」とあります。

倉賀野宿では、旅籠屋から飯盛女一人につき165文(天保八年時)の「刎ね銭」を取り、これを宿場の歳入に充てていました。

この「刎ね銭」を溜めたのが「溜銭積金」で、たしかに元をたどれば飯盛女に由来はしますが、寄進したということではありません。

それがなぜ「飯盛女が寄進した」として伝わっているのでしょう。

推測ですが、その元は昭和十五年(1940)に発行された「伝説之倉賀野」という本ではないかと思います。

皇紀二千六百年の記念行事として、倉賀野の小学校研究部で編纂されたこの本は、当時の町民、特に子どもたちへの愛国心・愛郷心教育という目的が強かったようです。

皇紀二千六百年の記念行事として、倉賀野の小学校研究部で編纂されたこの本は、当時の町民、特に子どもたちへの愛国心・愛郷心教育という目的が強かったようです。

その序文には、このようなことが書いてあります。

「傾城(飯盛女)という身分でありながら、自発的に公のために寄進した。」という美談として子ども心に植え付けられ、そのまま大人になっても信じ込まれていたのではないでしょうか。

教育とは、一面、恐ろしいものでもあります。

また看板には、「現在、(飯盛女の)名の刻まれた石は倉賀野神社の境内に保管されている」と書かれ、「太鼓橋」の絵図とともに「寶蔵橋」と刻まれた橋の親柱の写真が載っています。

その石は、倉賀野神社境内南端の木立の中に、ずらーっと寝かされています。

石材に「三國屋内 佐ね」などと刻まれているので、これが寄進をした飯盛女の名前だと言われています。

本当にそうなのでしょうか。

見ると「梅澤屋」の石には四名の名が刻まれています。

前回「九品寺」の記事にも書きましたが、一軒の旅篭屋で雇える飯盛女は二名まで、というのがお上の定めです。

そのお定めを破る数の名を、人通りの多い天下の中山道の、しかも最も人目に付く橋の欄干なんぞに刻んだりするでしょうか。

また、「寶蔵橋」が「太鼓橋」の正式名称だと言いたそうなのですが、本当にそうなのでしょうか。

もしそうならば、先にあげた享和三年の橋完成報告書に、「宝蔵橋」の名称が出てきてよさそうなものですが、それがないというのは不思議です。

そもそも、これらの石材は本当に「太鼓橋」のものなのでしょうか。

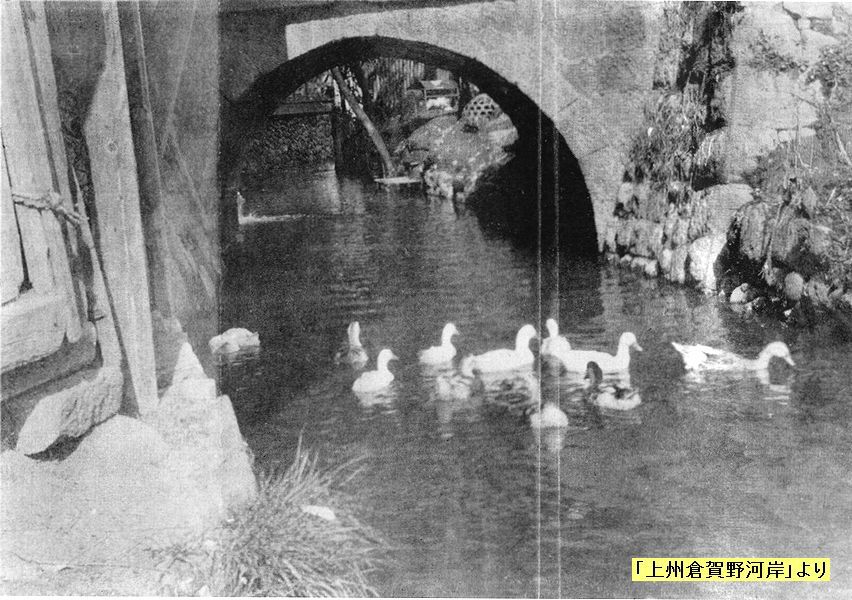

倉賀野の郷土史家・前澤辰雄氏が昭和四十年(1965)に発行した「上州倉賀野河岸」という本に、大正九年(1920)に撮影された「太鼓橋」の写真が載っています。

欄干の部分が写っていないのが残念ですが、逆に考えると、前述のような特徴ある欄干であれば、その写真が残っていないというのも不思議です。

そして前澤氏は、この写真にこうコメントしています。

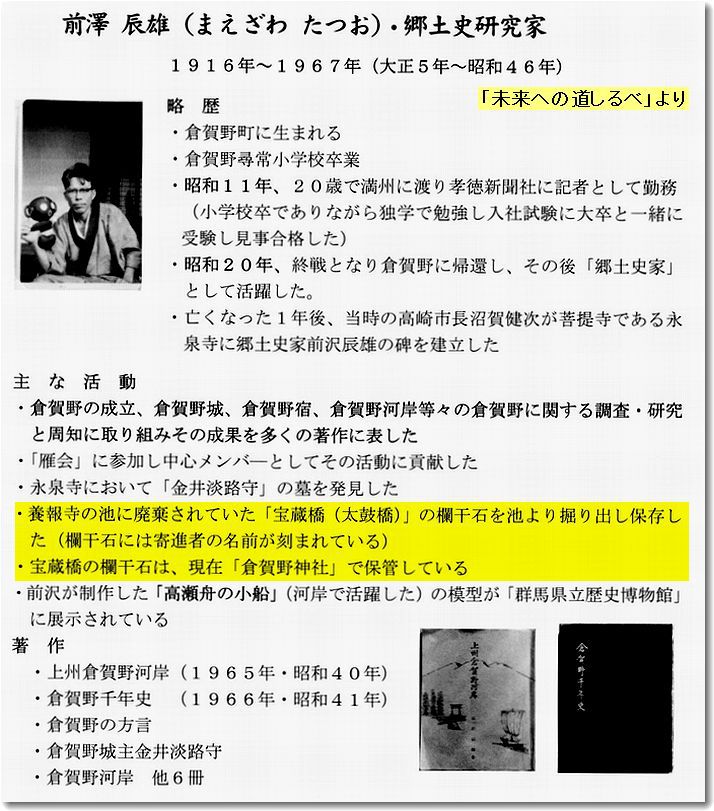

ところが、平成二十五年(2013)に倉賀野地区地域づくり活動協議会が発行した「未来への道しるべ」という冊子では、前澤氏の活動として「宝蔵橋(太鼓橋)の欄干石を池より掘り出し保存した」という記載になっています。

どちらの記述が本当なのでしょう。

その真相を探る手がかりになりそうなのが、「倉賀野神社」東口にある石玉垣です。

これにも寄進者らしき名前が「金沢屋内 里津 ひ呂 きん」という書き方で刻まれています。

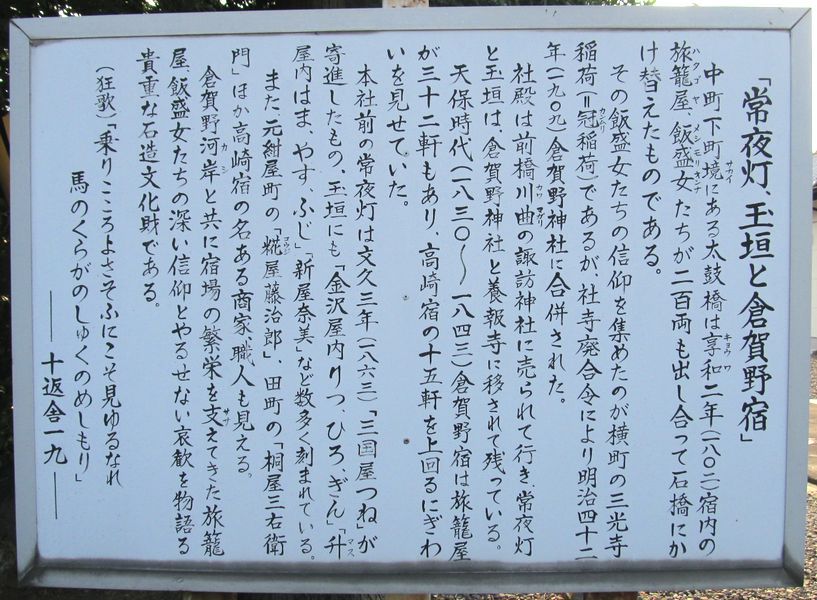

看板には、その説明が書かれています。

注目すべきは、「この玉垣はもと三光寺稲荷のもので、社殿が川曲へ売られた時、倉賀野神社と養報寺に移された」となっていることです。

つまり、この玉垣は「三光寺稲荷」にあったものだという訳です。

そこでこの玉垣の石材の寸法を測ってみると、木立の中に置かれている石材の寸法とぴったり一致します。

ということは、どちらの石材も、「三光寺稲荷」にあった玉垣のものと考える方が自然ではないでしょうか。

となると、「太鼓橋」と「寶蔵橋」は別物で、「寶蔵橋」は「三光寺稲荷」のどこかに架かっていた橋だということになります。

うーん・・・。

「太鼓橋跡」と言った方が正確なのでしょうが。

看板に、「飯盛女が名前を刻んで寄進した・・・」とあります。

「高崎の散歩道 第二集」にもそう書かれていて、迷道院もブログ駆け出しの頃、◇女郎が架けた「太鼓橋」という記事でそのようなことを書きました。

しかし今は、その話ちょっと怪しいかな、と思っています。

享和三年(1803)、倉賀野宿問屋年寄たちが高崎町奉行と道中奉行に橋架け替えを報告した文書に、こう書かれています。

| 「 | 享和二壬戌年十二月、宿内旅篭屋溜銭積金弐百両余出金、石橋ニ架替、翌亥年八月出来、字太鼓橋ト唱」 |

(文献による倉賀野史第三巻)

出した二百両は「旅篭屋溜銭積金」とあります。

倉賀野宿では、旅籠屋から飯盛女一人につき165文(天保八年時)の「刎ね銭」を取り、これを宿場の歳入に充てていました。

この「刎ね銭」を溜めたのが「溜銭積金」で、たしかに元をたどれば飯盛女に由来はしますが、寄進したということではありません。

それがなぜ「飯盛女が寄進した」として伝わっているのでしょう。

推測ですが、その元は昭和十五年(1940)に発行された「伝説之倉賀野」という本ではないかと思います。

皇紀二千六百年の記念行事として、倉賀野の小学校研究部で編纂されたこの本は、当時の町民、特に子どもたちへの愛国心・愛郷心教育という目的が強かったようです。

皇紀二千六百年の記念行事として、倉賀野の小学校研究部で編纂されたこの本は、当時の町民、特に子どもたちへの愛国心・愛郷心教育という目的が強かったようです。その序文には、このようなことが書いてあります。

| 「 | 茲(ここ)に我國は光輝ある年を迎へ躍進日本の巨歩を東亜の天地に記しつゝある秋、國民は一層日本の歴史や國柄を善く知る必要があると同時に、其細 |

| 「 | 胞である鄕土の姿をはっきりと認め、一層愛國心と愛鄕心を高潮させ國力の發展に寄與せねばならぬ、此意味に於て此冊子の出現は善い結果を齎(もた)らす事と信ずる。」 |

「傾城(飯盛女)という身分でありながら、自発的に公のために寄進した。」という美談として子ども心に植え付けられ、そのまま大人になっても信じ込まれていたのではないでしょうか。

教育とは、一面、恐ろしいものでもあります。

また看板には、「現在、(飯盛女の)名の刻まれた石は倉賀野神社の境内に保管されている」と書かれ、「太鼓橋」の絵図とともに「寶蔵橋」と刻まれた橋の親柱の写真が載っています。

その石は、倉賀野神社境内南端の木立の中に、ずらーっと寝かされています。

石材に「三國屋内 佐ね」などと刻まれているので、これが寄進をした飯盛女の名前だと言われています。

本当にそうなのでしょうか。

見ると「梅澤屋」の石には四名の名が刻まれています。

前回「九品寺」の記事にも書きましたが、一軒の旅篭屋で雇える飯盛女は二名まで、というのがお上の定めです。

そのお定めを破る数の名を、人通りの多い天下の中山道の、しかも最も人目に付く橋の欄干なんぞに刻んだりするでしょうか。

また、「寶蔵橋」が「太鼓橋」の正式名称だと言いたそうなのですが、本当にそうなのでしょうか。

もしそうならば、先にあげた享和三年の橋完成報告書に、「宝蔵橋」の名称が出てきてよさそうなものですが、それがないというのは不思議です。

そもそも、これらの石材は本当に「太鼓橋」のものなのでしょうか。

倉賀野の郷土史家・前澤辰雄氏が昭和四十年(1965)に発行した「上州倉賀野河岸」という本に、大正九年(1920)に撮影された「太鼓橋」の写真が載っています。

欄干の部分が写っていないのが残念ですが、逆に考えると、前述のような特徴ある欄干であれば、その写真が残っていないというのも不思議です。

そして前澤氏は、この写真にこうコメントしています。

| 「 | 享和二年、石橋に掛け替えられてから昭和十年の道路改修で取つぶされるまで、百三十三年間の寿命を保った太鼓橋の、これは晩年の姿である。(略) |

| 解体された石は埋土代りに使われ、現在の道路下にあるとか・・・・・。」 |

ところが、平成二十五年(2013)に倉賀野地区地域づくり活動協議会が発行した「未来への道しるべ」という冊子では、前澤氏の活動として「宝蔵橋(太鼓橋)の欄干石を池より掘り出し保存した」という記載になっています。

どちらの記述が本当なのでしょう。

その真相を探る手がかりになりそうなのが、「倉賀野神社」東口にある石玉垣です。

これにも寄進者らしき名前が「金沢屋内 里津 ひ呂 きん」という書き方で刻まれています。

看板には、その説明が書かれています。

注目すべきは、「この玉垣はもと三光寺稲荷のもので、社殿が川曲へ売られた時、倉賀野神社と養報寺に移された」となっていることです。

つまり、この玉垣は「三光寺稲荷」にあったものだという訳です。

そこでこの玉垣の石材の寸法を測ってみると、木立の中に置かれている石材の寸法とぴったり一致します。

ということは、どちらの石材も、「三光寺稲荷」にあった玉垣のものと考える方が自然ではないでしょうか。

となると、「太鼓橋」と「寶蔵橋」は別物で、「寶蔵橋」は「三光寺稲荷」のどこかに架かっていた橋だということになります。

うーん・・・。

【太鼓橋跡】

【倉賀野神社石玉垣・石材置き場】